26 septembre 2010

[Texticules et icôneries — Le regard du mouchard.]

Micro-subjectivité & vidéo-surveillance.

Pour entrevoir d’autres photos

priseset sous-titrées par mes soins,

ça se passe ici ou là… et même ailleurs.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

24 septembre 2010

[En roulant en écrivant, stylo-scooter — Livraisons en cours.]

Pas facile de tirer la bourre à un livreur de pizza. Moi cyclomotoriste amateur, lui speedy professionnel, forcé de battre des records pour toucher ses primes, au-delà d’un semblant de revenu fixe. Parfois, je tiens la distance sur quelques centaines de mètres, et quand on se retrouve au passage clouté, à force d’anticiper pareil au démarrage, on échange un regard complice, un commentaire météo ou un sourire en coin. Sans pousser très loin le défi, chacun son rythme. En général, trop de risques à prendre pour rivaliser, alors j’abandonne illico dès que ça dépasse l’entendement en triple file, que ça vire à contresens sur le trottoir, que ça joue avec les feux, deux trois oranges bien mûrs d’affilée et, toujours au ras du bitume, tangentes in extremis à 180 degrés, jusqu’au raccourci fatal sur l’itinéraire, à vol d’oiseau, et puis, oh merde, pigeon écrasé.

Quand on en a déjà croisé un, remballé sous une couverture de survie, tandis que l’engin gît en vrac dix mètres plus loin, ça calme l’envie de mettre les gaz à fond. Et ça fait repasser le film des événements en boucle, et résonner le glas de certains titres au générique de fin: Le salaire de la peur, La mort aux trousses, Délivrance, La gueule ouverte…

L’autre jour, vers midi, place Stalingrad, j’avais laissé mon scooter en marche sur béquille, juste le temps d’aller voir de plus près le portail d’un immeuble, sortir mon appareil, et puis zoomer sur le bouquet de fleurs séchées qui pendaient sous une plaque commémorative:

Ici demeurait Robert Grohar

assassiné par les nazis à 17 ans…

À peine remis en selle, je me suis fait dévisager par un coursier, pas le genre tête brûlée – ni pizza tiède, ni viande froide –, spécialisé dans le sushi, d’après le logo de son blouson. Visiblement, l’autre casqué comprenait pas l’intérêt de photographier un écriteau sur un mur. Ça lui brûlait les lèvres de me demander pourquoi, alors j’ai répondu d’avance…

— C’est en souvenir d’un résistant de dix-sept ans qui s’est fait flingué là…

— Et il était connu ce mec ?

— Ben non, justement, c’est écrit pour qu’on se souvienne. Mes photos c’est pareil, pour pas oublier.

— Ok, mais si tu collectionnes les bavures, t’as pas fini. Et la la mort du mec, c’est arrivé quand ?

— À la Libération, en 44 ou 45…

— Vers 1900, s’en fout, ça c’est du temps de la préhistoire!

Plutôt que lui faire la leçon avec nos droits et devoirs de mémoire, autant changer d’époque et revenir au vif du sujet.

— Et toi, les sushi, t’en manges des fois?

— Ouais, ça m’est arrivé, avant j’aimais bien, mais maintenant que je travaille dedans, j’y touche plus.

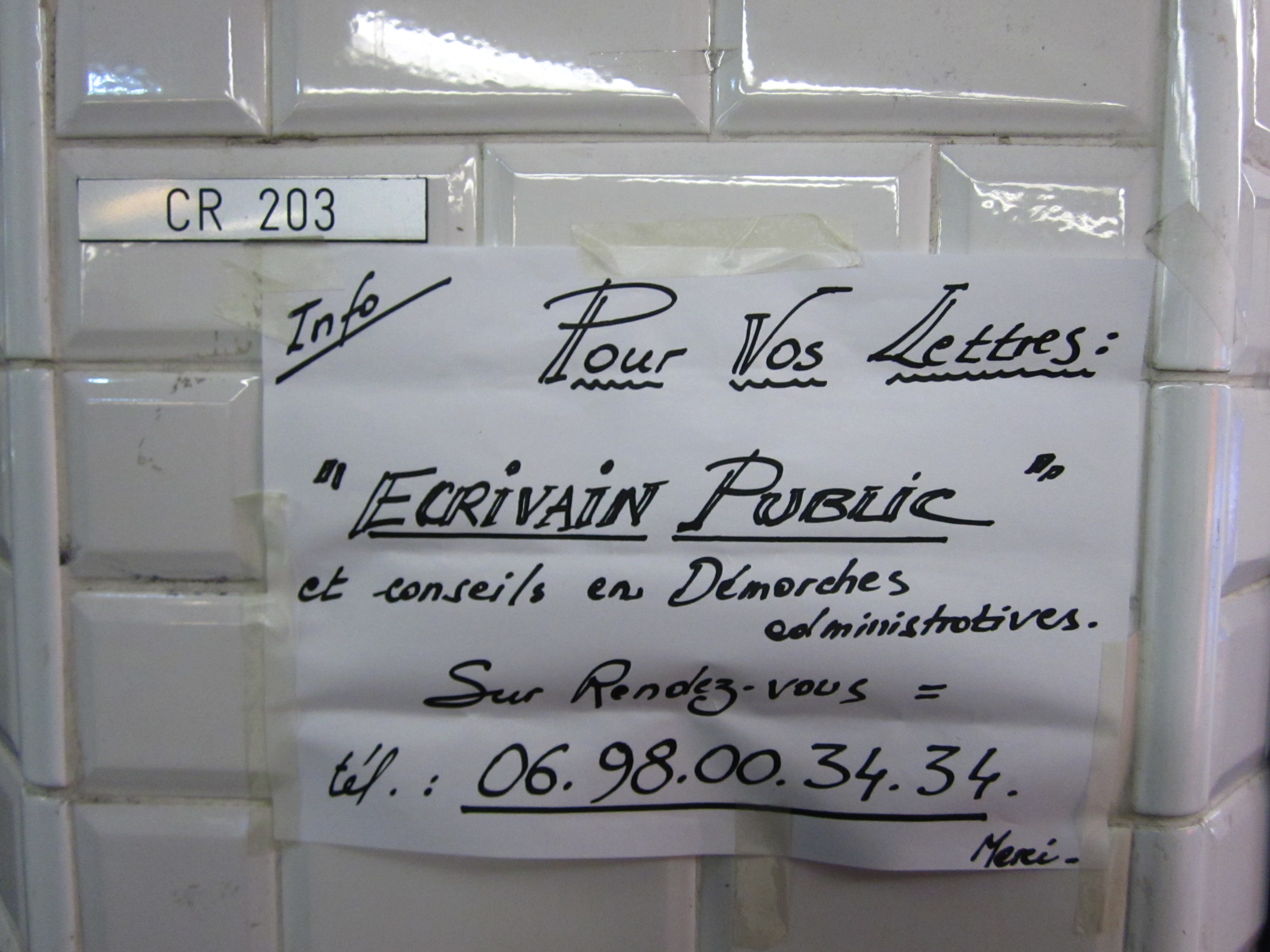

Le voilà qui démarre sans forcer l’allure, je lui colle à la roue et finis par déchiffrer le panneau qui surplombe son caisson en aluminium :

Que pensez-vous de ma conduite ? suivi d’un code d’identification du véhicule et du numéro d’appel où se plaindre de l’imprudent conducteur. Et dire qu’on n’arrête pas le progrès… foutu flash-back totalitaire.

Obliger cet homme-sandwich à porter par devers lui un avis d’auto-délation, ça fait froid dans le dos.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

23 septembre 2010

[Texticules et icôneries — Communisme infantile.]

Zone d’Autonomie Temporaire…

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

19 septembre 2010

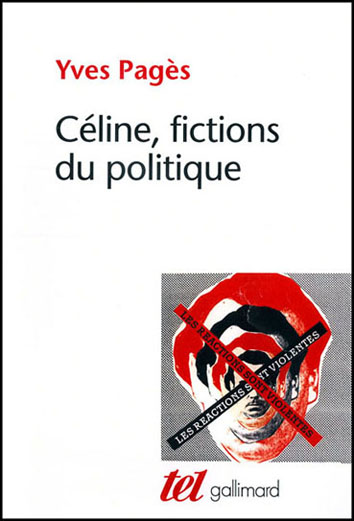

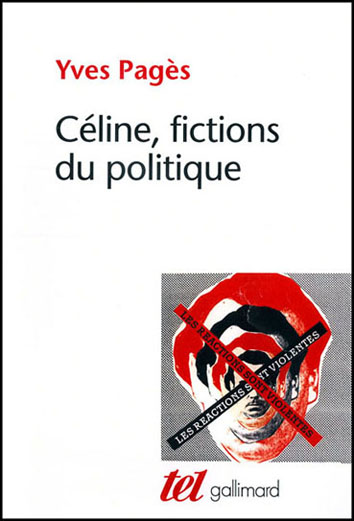

[Lectures en partage— L.-F. Céline, au-delà des équivoques.]

On pardonne au Voyage au bout de la nuit d’être génial, pour mieux rejeter le reste, selon une césure idéologique évidente. Alors pourquoi, moi, vers 18 ans, j’adorais ça en bloc, toute l’œuvre de Céline, malgré ses infamies pamphlétaires et son bluff victimaire après l’Occupation? Dilemme intérieur qui m’a coûté cinq ans de doctorat avec Henri Godard.

Pour interroger la place du politique, au-delà du pseudo-raccourci de «l’anarchiste de droite », il a fallu revenir aux sources de l’imaginaire célinien, refoulé par le trauma amnésiant de 14-18. J’ai compris que sa grille de lecture tient à un décalage (ana)chronique avec sa propre époque, hiatus qui lui permet de satiriser, ausculter, réinventer la réalité immédiate à travers la lentille déformante d’un survivant de la Belle Epoque. Et ce survivant-là endosse tour à tour, parfois presque simultanément, un argumentaire conservateur multiphobique et les fragments d’un discours libertaire. Ces deux extrêmes originels ne cessent de tanguer en lui, mais sans se rejoindre jamais. Ambivalence créatrice dont les chimères idéologiques n’ont pas le même rôle: le réactionnaire monopolise le crachoir polémique à voix tonitruante, tandis que le l’insoumis se terre à mots couverts dans l’implicite de la fiction, dans l’écart existentiel incarné par tel personnage ou dans la morale réfractaire de tel épisode romanesque.

Thèse plutôt transdisciplinaire, sous forte influence deleuzienne, qui a fini par donner naissance à un livre, au Seuil, grâce au soutien précieux de Michèle Perrot.

Ce même bouquin ressort aujourd’hui dans la collection Tel, chez Gallimard, augmenté d’une postface, et à un prix plus abordable, moins de dix euros. On en trouvera quelques extraits, ainsi que d’autres articles et iconographies de mon cru ici même.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

15 septembre 2010

[Allergie à l’air du temps — Roms & Chinois, chiffonniers sans visa.]

Déloger aux aurores des familles entières de Roms de leur camp d’infortune, à Montreuil comme ailleurs, ça fait un sacré bail qu’on a dû s’y habituer. Détruire leurs cabanes, labourer au bulldozer le terrain vague où il bivouaquaient, rendre impraticable cette friche vallonnée de gravats et la laisser en jachère spéculative… des années durant s’il le faut, tant que la mauvaise herbe des nomades n’y repousse plus, c’est le train-train quotidien de tous les Manouches non-sédentarisés. Pendant ce temps, l’hypocrisie politique bat son plein, les gentilles municipalités de gauche et le méchant préfet de droite se renvoient la patate chaude : c’est pas moi, c’est l’autre.

Quant aux expulsions, c’est un trompe l’œil statistique qui ne date pas d’hier –modestement défrayées entre 100 et 300 euros par tête brûlée de Gitan(e)s récidivistes, s’ils acceptent le retour en charter –, ça a commencé sous d’autres ministres de l’Intérieur, Vaillant et Chevènement avant Hortefeux, sauf que désormais ces Roms étant citoyens européens à part entière – et même indo-européens de plus longue date que nos si récents États-Nations –, alors la criminalisation systématique de leur incurable nomadisme se complique. Et comme chaque année la chasse aux Roms représente presque le tiers des reconduites à la frontière, on craint en haut lieu que ça fasse un manque à gagner dans le bilan sécuritaire.

D’où l’hypermédiatisation, cet été, du «problème», non parce qu’on imaginerait le «solutionner» par une répression effectivement accrue, mais plutôt parce qu’on tente de faire sauter les derniers verrous juridiques qui, pour mieux protéger la Forteresse européen, risquent paradoxalement de dépénaliser un flux migratoire. Plus facile d’ouvrir des camps et d’interner en masse – de la Libye au Maroc –, des exilés économiques extracommunautaires, que de gérer nos pauvres « de souche ». D’autant que ces drôles de gens du voyage sont trois fois plus nombreux hors de leur pays d’origine – Roumanie, Bulgarie ou Hongrie –, que sur la terre où le hasard de leurs pérégrinations les a fait naître. Renvoyer l’apatride dans « son » pays, c’est pire que le mythe de Sisyphe, peine perdue pour les adeptes franco-franchouillards de la tolérance zéro, et double peine pour ces éternels déplacés. La surenchère xénophobe de ces derniers mois n’y changera rien, ni les indignations de circonstance d’une certaine gauche qui pratique sur le terrain la plus hypocrite des cogestions répressives avec les objectifs de la Police nationale.

La preuve, ça se passe très mal, mais sous silence, chaque week-end, aux franges limitrophes du vingtième arrondissement parisien et du département de Seine-Denis, à deux pas des Puces officielles de Montreuil, non loin des Mercuriales, les fameuses twin towers qui bordent le périphérique extérieur, côté Bagnolet. Du samedi au lundi, sur les trottoirs de l’avenue de la République, des revendeurs non-patentés installent tout un bric-à-brac de fringues, objets et ustensiles qu’ils ont acheminé là dans des sacs Tati, des poussettes crevardes ou des caddies empruntés aux supermarchés du coin. Parmi ces chiffonniers des temps modernes, qui font commerce des rebuts de troisième main et autres occases chinées dans les poubelles, les Roms ont longtemps été majoritaires – sans compter les ferrailleurs spécialisés dans la récupération des métaux. C’est leur gagne-pain ancestral, leur façon de recycler aussi notre logique marchande sans y participer vraiment. Marge volontaire et survie misérable, c’est tout sauf une question « ethnique », les clochards d’antan s’accommodaient tant bien que mal du même genre de contradictions, dénoncées à l’époque comme «anti-sociales».

Plus récemment, ces refourgueurs à la sauvette ont été rejoints par des sans-papiers chinois, les plus précarisés sans doute, après remboursement de leur dette, ces années de travail gratuit qu’ils doivent à leurs compatriotes et néanmoins négriers. Quant à leur «clientèle» de passage, vu les prix imbattables qui se négocient à vingt centimes près, on y compte beaucoup de working poors africains ou du Magrheb, avec ou sans carte de séjour, du moment que la pression étatique – soit la carotte, soit le bâton – les oblige à bosser en deçà du salaire minimum.

La mise au pas de ces braderies informelles a commencé vers 2005 aux Puces de Saint-Ouen, toujours sous les mêmes prétextes : désordre sanitaire sur la voie publique, concurrence déloyale envers les boutiquiers officiels, présomption de recel d’objets volés ou de reventes de produits illicites. Mais un début de résistance a freiné les contrôles et intimidations des zélés de la Préfecture, donnant lieu à un arrangement forcément bancal entre les municipalités concernées (labellisées de gauche ex-plurielle) et un collectif de revendeurs qui avaient eu la bonne idée d’exhumer un mot presque oublié pour remettre leur lutte à l’ordre du jour: «Les biffins se rebiffent !».

Depuis quelques mois, c’est maintenant ledit «Marché Libre de Belleville» qui est dans le collimateur. Rondes de voitures de police (nationale ou municipale), intervention brutale de civils, arrestations de sans-papiers dans les parages immédiats. Aux puces de Montreuil, en mai dernier, une manifestation a même défrayé la chronique, mêlant des notables à écharpe tricolore, des marchands puciers et des riverains excédés. Suite à ce rassemblement du petit commerce outragé, un commando d’une vingtaine de cagoulés ont chargé, cogné et gazé les biffins sans défense. On a prétendu qu’il s’agssait d’une bande de jeunes lascars d’un immeuble avoisinant. C’est bien possible, mais disons que ni les autorités ni les force de l’ordre n’ont rien fait pour les empêcher de «pogromiser» du Rom et de «niquer» de l’Asiate, ni de regretter par la suite cet enchaînement de réactions xénophobes en chaîne. Au contraire, les événements récents – y compris une violente charge de CRS, il y a une dizaine de jours –, forçant les chiffonniers à déballer puis remballer leur vrac d’une heure à l’autre, les poussent en outre à se replier sur le pont Cartellier surplombant le périphérique. En les confinant dans cette zone – celle des anciens Fortifs où les parias, bannis et autres sans logis avaient déjà élu domicile –, on les confine dans ce non-lieu limitrophe, on s’en débarrasse même provisoirement dans un espace de relative invisibilité.

Il n’empêche qu’à l’heure des plus sordides sou-entendus xénophobes – quand la droite au pouvoir cible et essentialise en la figure du Rom une sorte d’étranger ontologique –, ce sont les élus locaux de la gauche humaniste qui, la main sur le cœur, font le plus sale boulot, en sous-main justement. Parce que priver les Roms de l’essentiel de leurs activités alimentaire, tarir à la source leurs si maigres revenus, c’est au plus infime du quotidien leur rendre la vie impossible. Leur dénier le droit de tirer subsistance du recyclage de marchandises usagées, de grappiller les miettes d’une abondance toujours plus injustement redistribuée, revient à les priver de leur principal mode d’existence, à les expulser d’eux-mêmes plus concrètement encore qu’en les raccompagnant à la frontière. Quant aux vieux préjugés de la fin du XIX siècle contre ces «prolétaires en haillons» (lumpen-proletariat) – tous malfaiteurs associés d’une sous-classe forcément «dangereuse» –, il y a fort à parier qu’ils vont faire du chemin dans les esprits. En éradiquant la mendicité dite « agressive » et la brocante sauvage, les belles âmes auront trouvé une façon commode de faire taire leur mauvaise conscience:

— Mais ils vivent de quoi, ces Tziganes?

— De rien…

— Alors leur misère, ils l’ont pas volé…?!

PS: Une affiche, «Contre la chasse aux pauvres», est apparue récemment, de part et d’autres du périphérique, Porte de Bagnolet.

On peut aussi la lire ici.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

13 septembre 2010

[Pétition de principe – Moins une.]

Pascale Casanova, apprend-on, vient d’être licenciée par Radio France «pour un désaccord concernant son contrat de travail». Nous n’en revenons pas. L’Atelier littéraire disparaît de la grille de France-Culture, sans discussion, sans un mot prononcé, à notre connaissance, pour saluer un travail radiophonique exemplaire qui, durant près de quinze ans (les Jeudis littéraires puis Les Mardis littéraires avant L’Atelier depuis la rentrée 2009) et vingt-cinq ans d’antenne sur France-Culture, est devenue l’un des lieux les plus stimulants pour la littérature, pour une certaine idée de la littérature. Réunissant des écrivains, des critiques, des universitaires, des éditeurs, des libraires et des traducteurs, d’émission en émission, Pascale Casanova donnait à entendre une parole critique libre, un ton ou «une inflexion de voix juste», pour reprendre le mot de Julien Gracq. Nous sommes nombreux, assurément, à regretter cette disparition et à saluer la justesse, l’intensité et l’attention de cette voix. Elle va nous manquer.

L’Atelier littéraire proposait chaque semaine, non pas une table ronde de «personnalités » où chacun son tour disait «j’aime» ou «j’aime pas» suivi d’un bon mot ou d’une formule lapidaire potentiellement polémique, mais un espace critique exigeant, drôle, sensible, impertinent, ouvert au débat contradictoire, à la réflexion. Prenant au sérieux le fait littéraire et interrogeant sa modernité, dans une approche ouverte au monde. (…) Une émission curieuse de la multiplicité des formes, des expériences littéraires. Prenant le risque du contemporain, avec toutes ses incertitudes, ses combats, ses vertiges. Qui a su découvrir ou redécouvrir nombre d’auteurs français et étrangers, souvent laissés de côté par les autres médias littéraires. Qui continuait de cultiver un certain art de la conversation, une certaine élégance. Et donnait sens encore à ce beau mot de critique, trop souvent ramené à une simple préoccupation promotionnelle. C’est tout cela qui faisait la tonalité particulière de cette voix. Nous tenions à le dire.

Liste provisoire des signataires :

François Bon – Eric Chevillard – Antoine Volodine – Marie Darrieussecq – Pierre Bergounioux – Jean Echenoz – Pierre Michon – Jean Rolin – Stéphane Bouquet – Jean-Charles Massera – Bertrand Leclair – Olivier Cadiot – Marianne Alphant – Christian Prigent – Jean-Baptiste Harang – Hélène Cixous – Patrick Deville – Philippe Forest – Zahia Rahmani – Nathalie Quintane – Michel Deguy – Patrick Kéchichian – Xavier Person – Tanguy Viel – Sylvie Gouttebaron – Bernard Heidsieck – Jacques Roubaud – Emmanuel Hocquard – Tiphaine Samoyault – Thomas Clerc – Yves Pagès… parmi tant d’autres à venir.

La susdite pétition n’ayant pas été jugée digne de figurer dans Libération ou Le Monde, on se rendra ailleurs pour y mettre son nom…

ou son grain de sel :

www.mediapart.fr/club/edition/les-invites-de-mediapart/article/140910/hommage-latelier-litteraire

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

10 septembre 2010

[Texticules et icôneries — Boussole addictive.]

Cendrier plein sud, quatre joints cardinaux, mort magnétique.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

9 septembre 2010

[Prédilections — Yüksel Arslan, peintre textuel.]

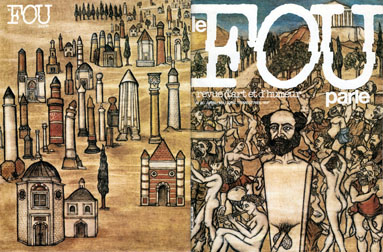

En mai 1982, Le Fou parle arborait en couverture deux tableaux de l’artiste d’origine turque Yüksel Arslan: paysage ithyphallique et fête dionysiaque.

Vingt ans plus tard, en me liant d’amitié avec Jacques Vallet, le fondateur de cette très insolite revue, j’ai appris à mieux connaître l’œuvre d’Arslan : illustration classificatoire, comme sur des planches d’anatomie, jusqu’à épuisement du sujet par coupes successives. D’où l’impression de parcourir devant ses peintures l’imagier à la fois naïf et encyclopédique d’un autodidacte aux curiosités sans limite – qu’il baptise ses «influences». À chaque période thématique correspond une recherche préparatoire, d’intenses plages de lecture qui vont sédimenter la toile… par association d’idées.

Mise à nu des corps, mise à plat des concepts. Entreprise pluri-maniaque dont la folle ambition, l’obsédant système, pourrait ressembler à de l’Art Brut, si elle n’était pas justement centrée sur l’histoire de la folie humaine, sur les rapports intimes, c’est-à-dire sanguins, nerveux, organiques, de toute création avec le désordre psychique… Et dire qu’il aura fallu cinquante ans à l’exilé volontaire Arslan – invité à Paris par André Breton en1959 et demeuré sur place –, pour qu’Istanbul lui offre une immense rétrospective durant l’hiver 2010. En attendant qu’une semblable exposition puisse exister en France, quelques reproductions miniatures et quelques textes de Jacques Vallet à propos de ce univers pictural &mental, le tout sur une page spécialement archyvée ici même.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

7 septembre 2010

[Texticules et icôneries — Vacances sociales illimitées.]

Grève générale… itinéraire bis.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

6 septembre 2010

[Bribes d’auteurs posthumes —

Cadences infernales & sommeil paradoxal.]

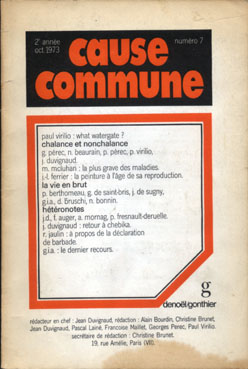

On a la pénible habitude de réduire Georges Perec aux défis cruciverbiaux d’un oulipisme légèrement foutraque. Hors les dégâts de «l’Histoire avec sa grande H», autopsiés dans W ou le souvenir d’enfance, on préfère s’extasier sur ses virtuosités formelles, plutôt qu’y voir une pensée à l’œuvre. Pourtant, on ne devrait pas oublier que cet ex-étudiant en sociologie et disciple de Jean Duvignaud avait modelé sa propre lecture critique de la société dès les années 60, et que ses fictions n’ont rien de cette froide neutralité qu’on leur prête, mais une portée subversive qui a pris d’autre sentiers que ceux rebattus par les littérateurs engagés de son époque. Toutes Les choses ne se valent pas comme autant de symptômes mis sur un même plan d’équivalence descriptive, selon le nec plus ultra du cynisme contemporain [ Cf. Houellebecq and Cie]. Du coup, on envisagera sous un autre angle son chef-d’œuvre L’Homme qui dort – récit d’une désertion sociale repoussant très loin en soi-même les limites de la résistance passive… et qui a donné lieu à un film sidérant en 1974 – une fois qu’on aura lu cet article paru dans la revue Cause commune en octobre 1973 … et bizarrement jamais repris en volume nulle part ailleurs.

Perec y exprime non pas le refus verbeux du labeur salarié, mais l’éloge d’une nonchalance qui refuserait tout autant le rôle du travailleur aliéné que celui du consommateur de loisirs. Le farniente… oui, mais pourquoi faire? Une vraie question politique qu’il aborde à sa manière discrète et nuancée – son «pas de côté» à lui–, en partant des contradictions intimes qui traversent le corps social… et réciproquement.

CHALANDS ET NONCHALANTS

«Incalculable are the benefits civilization has brought us, incommensurable the productive power of all classes of riches originated by the inventions and discoveries of science. Inconceivable the marvellous creations of the human sex in order to make men more happy, more free, and more perfect. Without parallel the crystalline and fecund fountains of the new life which still remains closed to the thirsty lips of the people who follow in their griping and bestial tasks.»

Malcolm Lowry

«Voir des planches dans les arbres Des chemins dans les montagnes, Au bel âge, à l’âge de force, Tisser du fer et pétrir de la pierre, Embellir la nature, La nature sans sa parure, Travailler.»

Paul Eluard

Oui, bien sûr, il y a le travail comme élément fondateur d’une épopée individuelle et collective, le travail conquête de la nature, le travail dépassement de soi. Bien sûr, il y a la belle ouvrage, l’œuvre, le sabot lentement fignolé, patience, vieux savoir parcimonieusement transmis, outils sortis des planches de l‘Encyclopédie. Bien sûr, il y a les mille métiers exaltés par Pichette: «…La ravaudeuse à l’œuf, le paveur à la hie, le bêcheur au louchet, le faucheur au coffin, le brocanteur qui bricabraque, le biffin, le charron à la plane et l’émondeur au vouge, le puisatier au pic, l’ébéniste à la gouge, le limeur au tiers-point, le cirier au rouloir, la modiste au roulet, le tanneur au bouloir, etc.»

Comment croire à ces images pieuses? Sans doute fonctionnent-elles encore, nostalgie d’on ne sait plus quoi, sans doute nourrissent-elles encore les rêves d’évasion des citadins ankylosés: vivre du lait de ses chèvres, se vêtir de peaux de bique, cuire son pain, repiquer amoureusement ses salades.

On peut vivre en autarcie, sans doute. Pleinement peut-être, mais pas très longtemps. Des solutions individuelles, il en existe certainement des milliers. Mais elles ne me semblent pas constituer des réponses. Faire du « non-travail » (sans préciser davantage) une règle de vie, une valeur, aboutit à entériner l’exploitation: perdre son temps revient, malheureusement, à le voler à d’autres. Privilégier quelque chose qui serait le contraire du travail (la jouissance, le culte du plaisir, le sens de la fête, le bonheur de vivre, par exemple) me semble relever a’une ambition élitiste qui feint d’oublier que la vie de château requiert précisément un château et tout ce qu’il faut de violons pour une aubade, de roses pour un bouquet, de moutons pour un tapis. Je sais bien que les Indiens ne cueillent pas de fleurs, qu’il suffit parfois de tendre la main pour que le fruit tombe, et que la musique, les dentelles et les parfums, on peut faire avec comme on peut faire sans. Mais le problème n’est pas de «partager la misère» ni de revenir à un hypothétique «état de grâce» aussi folklorique (pseudo-ethnologique) qu’inadéquat, aussi improbable qu’indescriptible: je n’en veux pour preuve que les assez consternantes réponses données dans l’An 01 (« un pas de côté» pour se déconditionner); tout arrêter est – c’est l’évidence même – un excellent point de départ ; mais ce n’est pas parce qu’il est utopiste que ce film est débile, c’est précisément parce qu’il ne l’est pas: à aucun moment il ne parvient à imaginer l’utopie, à la nourrir, à lui donner vie; d’un bout à l’autre il rcste prisonnier de la question qu’il pose. Le problème serait plutôt de questionner cette opposition: travail / non-travail, de mettre en pièces, dans ce monde que des penseurs sans ironie ont baptisé «civilisation des loisirs », cette fausse articulation qui partage en deux hémisphères inconciliables un même processus exclusivement fondé, non sur le travail, mais sur le profit, la productivité, l’exploitation.

À un bout de la chaîne le chaland consomme: il ne sait pas exactement ce qu’il désire, il ne connaît de son désir que le mal qu’il a à le satisfaire, il ne vit que dans l’insatisfaction: il faut qu’il lui en faille toujours davantage, il faut qu’il ne soit jamais rassasié, qu’il soit écartelé entre son impatience et sa jouissance toujours différée: vie consacrée à accumuler, à assurer ses vieux jours, vie condamnée à n’être que récupération ; nulle jouissance immédiate, nul projet à épanouir, mais la seule attente magique d’un avenir verdoyant, l’illusion d’un mieux-être chaque jour repoussé.

À l’autre bout de la chaîne, le chaland produit, il lui en chaut énormément, il lui en coûte énormément. Il travaille. Sans doute le travail lui donne-t-il le droit de mépriser les couche-tard et les gras-matinaux, mais même s’il est fier d’appartenir à l’une des premières entreprises de son pays, même s’il dit « nous » en parlant de la firme qui l’exploite, le travail, son travail ne lui appartient pas, ne lui permet ni de se découvrir ni de découvrir le monde: le plus acharné des travailleurs ne façonne jamais qu’un produit opaque, étranger.

D’un bout à l’autre de la chaîne, le chaland, le chalant, est dépossédé, de son travail comme de son loisir. Ce n’est pas seulement le travail qui est en miettes, mais le repos. Vie rythmée par les cadences, par les horaires, vie pointée. Travail, fatigue, récupération. Onze mois d’attente, un mois de vacance. La vie tout entière est faite de bribes, fragments morcelés d’une expérience à peine entrevue, jamais atteinte; ses rêves se brisent sur une réalité qui ne lui appartient pas; il ne peut que vivre dans cette cassure, dans cette fracture: il peut l’aménager, peut-être, mais la résoudre, non.

Il faudrait en finir avec cette confusion systématiquement entretenue depuis des lustres, sinon depuis des siècles: le travail n’est pas le but de la vie ; vivre est le but de la vie; le travail est, peut-être, sans doute, assurément, une activité vitale, ce n’est pas une valeur, il ne peut fonder aucune éthique. Travailler n’est ni bien ni mal; ne rien faire n’est ni bien ni mal. Ne rien faire n’est pas (ne devrait pas être) le contraire de travailler. Travailler est une des activités humaines, ce n’est pas la seule activité humaine, ce n’est pas ce qui définit l’homme.

Il faudrait donner à ces assertions l’allure de vérités premières, les écrire comme des banalités, les lire comme des évidences. Mais les morales qui nous gouvernent n’ont jamais cessé d’affirmer, d’aggraver ce clivage qui, à de rares et futiles exceptions près, règle le rythme de nos vies: consommer, produire, travail, loisirs ; je travaille, tu consommes, il se repose, nous produisons… Travail calamité ou travail dignité, loisirs édéniques ou oisiveté mère de tous les vices, il n’importe, il ne s’agit ni de sacraliser le travail ni d’idéaliser le loisir, mais de briser ce cycle, de ne plus se définir autour de cette exclusion réciproque.

Le nonchalant n’est pas nécessairement paresseux; il serait, plutôt, paresseusement nécessaire. Il vit dans un monde qui pourvoit à ses besoins pourvu qu’il pourvoie aux besoins de ce monde. Il ne se trouve ni dans cet « état de vacance» – dont le travail, comme la nature, a à ce point horreur, que « je vaque » a cessé de vouloir dire « je suis vacant» pour signifier son exact contraire «je m’affaire», «je m’occupe» – ni dans cet état de dépendance qu’est pour nous le travail. Cela ne veut pas dire que rien ne l’oblige, mais plutôt que rien ne le limite: le travail n’est pas la limite de sa liberté, sa liberté n’est pas comptabilisée par le travail. Travail et loisir sont pour lui des mots vides de sens: ce qu’il est, ce qu’il fait, ce qu’il vit appartient à une même expérience, le renvoie à une connaissance, à une jouissance, à une vérité qui se cherche et se trouve à tous les instants de son existence.

La nonchalance n’est évidemment pas affaire d’individu. Ce n’est pas une vertu psychologique, elle ne renvoie pas à un comportement personnel («décontractez-vous, mon vieux», «keep cool») mais à une exigence politique, à une contestation du profit.

Travail attrayant : Nom donné, dans le système de Fourier, au travail librement choisi, alternant, distribué par courtes séances, par séries et par groupes, dans des ateliers sains et agréables (Dictionnaire de Bescherelle).

Picasso: Quand je suis fatigué de peindre, je peins pour me reposer.

En attendant, à titre de simple expérience, comme avant-goût et peut-être comme dérision, on peut s’efforcer d’imaginer ce que déclencherait cet au-delà, cette transgression des vacances que serait la généralisation, parfaitement plausible, réalisable et raisonnable, de l’année sabbatique…

Textes de Georges Perec,

paru dans Cause Commune, n°7, octobre 1973.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même