6 septembre 2010

[Bribes d’auteurs posthumes —

Cadences infernales & sommeil paradoxal.]

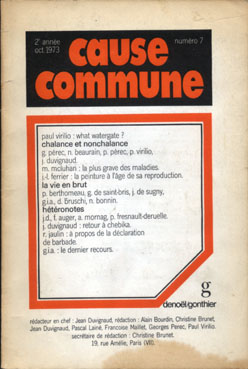

On a la pénible habitude de réduire Georges Perec aux défis cruciverbiaux d’un oulipisme légèrement foutraque. Hors les dégâts de «l’Histoire avec sa grande H», autopsiés dans W ou le souvenir d’enfance, on préfère s’extasier sur ses virtuosités formelles, plutôt qu’y voir une pensée à l’œuvre. Pourtant, on ne devrait pas oublier que cet ex-étudiant en sociologie et disciple de Jean Duvignaud avait modelé sa propre lecture critique de la société dès les années 60, et que ses fictions n’ont rien de cette froide neutralité qu’on leur prête, mais une portée subversive qui a pris d’autre sentiers que ceux rebattus par les littérateurs engagés de son époque. Toutes Les choses ne se valent pas comme autant de symptômes mis sur un même plan d’équivalence descriptive, selon le nec plus ultra du cynisme contemporain [ Cf. Houellebecq and Cie]. Du coup, on envisagera sous un autre angle son chef-d’œuvre L’Homme qui dort – récit d’une désertion sociale repoussant très loin en soi-même les limites de la résistance passive… et qui a donné lieu à un film sidérant en 1974 – une fois qu’on aura lu cet article paru dans la revue Cause commune en octobre 1973 … et bizarrement jamais repris en volume nulle part ailleurs.

Perec y exprime non pas le refus verbeux du labeur salarié, mais l’éloge d’une nonchalance qui refuserait tout autant le rôle du travailleur aliéné que celui du consommateur de loisirs. Le farniente… oui, mais pourquoi faire? Une vraie question politique qu’il aborde à sa manière discrète et nuancée – son «pas de côté» à lui–, en partant des contradictions intimes qui traversent le corps social… et réciproquement.

CHALANDS ET NONCHALANTS

«Incalculable are the benefits civilization has brought us, incommensurable the productive power of all classes of riches originated by the inventions and discoveries of science. Inconceivable the marvellous creations of the human sex in order to make men more happy, more free, and more perfect. Without parallel the crystalline and fecund fountains of the new life which still remains closed to the thirsty lips of the people who follow in their griping and bestial tasks.»

Malcolm Lowry

«Voir des planches dans les arbres Des chemins dans les montagnes, Au bel âge, à l’âge de force, Tisser du fer et pétrir de la pierre, Embellir la nature, La nature sans sa parure, Travailler.»

Paul Eluard

Oui, bien sûr, il y a le travail comme élément fondateur d’une épopée individuelle et collective, le travail conquête de la nature, le travail dépassement de soi. Bien sûr, il y a la belle ouvrage, l’œuvre, le sabot lentement fignolé, patience, vieux savoir parcimonieusement transmis, outils sortis des planches de l‘Encyclopédie. Bien sûr, il y a les mille métiers exaltés par Pichette: «…La ravaudeuse à l’œuf, le paveur à la hie, le bêcheur au louchet, le faucheur au coffin, le brocanteur qui bricabraque, le biffin, le charron à la plane et l’émondeur au vouge, le puisatier au pic, l’ébéniste à la gouge, le limeur au tiers-point, le cirier au rouloir, la modiste au roulet, le tanneur au bouloir, etc.»

Comment croire à ces images pieuses? Sans doute fonctionnent-elles encore, nostalgie d’on ne sait plus quoi, sans doute nourrissent-elles encore les rêves d’évasion des citadins ankylosés: vivre du lait de ses chèvres, se vêtir de peaux de bique, cuire son pain, repiquer amoureusement ses salades.

On peut vivre en autarcie, sans doute. Pleinement peut-être, mais pas très longtemps. Des solutions individuelles, il en existe certainement des milliers. Mais elles ne me semblent pas constituer des réponses. Faire du « non-travail » (sans préciser davantage) une règle de vie, une valeur, aboutit à entériner l’exploitation: perdre son temps revient, malheureusement, à le voler à d’autres. Privilégier quelque chose qui serait le contraire du travail (la jouissance, le culte du plaisir, le sens de la fête, le bonheur de vivre, par exemple) me semble relever a’une ambition élitiste qui feint d’oublier que la vie de château requiert précisément un château et tout ce qu’il faut de violons pour une aubade, de roses pour un bouquet, de moutons pour un tapis. Je sais bien que les Indiens ne cueillent pas de fleurs, qu’il suffit parfois de tendre la main pour que le fruit tombe, et que la musique, les dentelles et les parfums, on peut faire avec comme on peut faire sans. Mais le problème n’est pas de «partager la misère» ni de revenir à un hypothétique «état de grâce» aussi folklorique (pseudo-ethnologique) qu’inadéquat, aussi improbable qu’indescriptible: je n’en veux pour preuve que les assez consternantes réponses données dans l’An 01 (« un pas de côté» pour se déconditionner); tout arrêter est – c’est l’évidence même – un excellent point de départ ; mais ce n’est pas parce qu’il est utopiste que ce film est débile, c’est précisément parce qu’il ne l’est pas: à aucun moment il ne parvient à imaginer l’utopie, à la nourrir, à lui donner vie; d’un bout à l’autre il rcste prisonnier de la question qu’il pose. Le problème serait plutôt de questionner cette opposition: travail / non-travail, de mettre en pièces, dans ce monde que des penseurs sans ironie ont baptisé «civilisation des loisirs », cette fausse articulation qui partage en deux hémisphères inconciliables un même processus exclusivement fondé, non sur le travail, mais sur le profit, la productivité, l’exploitation.

À un bout de la chaîne le chaland consomme: il ne sait pas exactement ce qu’il désire, il ne connaît de son désir que le mal qu’il a à le satisfaire, il ne vit que dans l’insatisfaction: il faut qu’il lui en faille toujours davantage, il faut qu’il ne soit jamais rassasié, qu’il soit écartelé entre son impatience et sa jouissance toujours différée: vie consacrée à accumuler, à assurer ses vieux jours, vie condamnée à n’être que récupération ; nulle jouissance immédiate, nul projet à épanouir, mais la seule attente magique d’un avenir verdoyant, l’illusion d’un mieux-être chaque jour repoussé.

À l’autre bout de la chaîne, le chaland produit, il lui en chaut énormément, il lui en coûte énormément. Il travaille. Sans doute le travail lui donne-t-il le droit de mépriser les couche-tard et les gras-matinaux, mais même s’il est fier d’appartenir à l’une des premières entreprises de son pays, même s’il dit « nous » en parlant de la firme qui l’exploite, le travail, son travail ne lui appartient pas, ne lui permet ni de se découvrir ni de découvrir le monde: le plus acharné des travailleurs ne façonne jamais qu’un produit opaque, étranger.

D’un bout à l’autre de la chaîne, le chaland, le chalant, est dépossédé, de son travail comme de son loisir. Ce n’est pas seulement le travail qui est en miettes, mais le repos. Vie rythmée par les cadences, par les horaires, vie pointée. Travail, fatigue, récupération. Onze mois d’attente, un mois de vacance. La vie tout entière est faite de bribes, fragments morcelés d’une expérience à peine entrevue, jamais atteinte; ses rêves se brisent sur une réalité qui ne lui appartient pas; il ne peut que vivre dans cette cassure, dans cette fracture: il peut l’aménager, peut-être, mais la résoudre, non.

Il faudrait en finir avec cette confusion systématiquement entretenue depuis des lustres, sinon depuis des siècles: le travail n’est pas le but de la vie ; vivre est le but de la vie; le travail est, peut-être, sans doute, assurément, une activité vitale, ce n’est pas une valeur, il ne peut fonder aucune éthique. Travailler n’est ni bien ni mal; ne rien faire n’est ni bien ni mal. Ne rien faire n’est pas (ne devrait pas être) le contraire de travailler. Travailler est une des activités humaines, ce n’est pas la seule activité humaine, ce n’est pas ce qui définit l’homme.

Il faudrait donner à ces assertions l’allure de vérités premières, les écrire comme des banalités, les lire comme des évidences. Mais les morales qui nous gouvernent n’ont jamais cessé d’affirmer, d’aggraver ce clivage qui, à de rares et futiles exceptions près, règle le rythme de nos vies: consommer, produire, travail, loisirs ; je travaille, tu consommes, il se repose, nous produisons… Travail calamité ou travail dignité, loisirs édéniques ou oisiveté mère de tous les vices, il n’importe, il ne s’agit ni de sacraliser le travail ni d’idéaliser le loisir, mais de briser ce cycle, de ne plus se définir autour de cette exclusion réciproque.

Le nonchalant n’est pas nécessairement paresseux; il serait, plutôt, paresseusement nécessaire. Il vit dans un monde qui pourvoit à ses besoins pourvu qu’il pourvoie aux besoins de ce monde. Il ne se trouve ni dans cet « état de vacance» – dont le travail, comme la nature, a à ce point horreur, que « je vaque » a cessé de vouloir dire « je suis vacant» pour signifier son exact contraire «je m’affaire», «je m’occupe» – ni dans cet état de dépendance qu’est pour nous le travail. Cela ne veut pas dire que rien ne l’oblige, mais plutôt que rien ne le limite: le travail n’est pas la limite de sa liberté, sa liberté n’est pas comptabilisée par le travail. Travail et loisir sont pour lui des mots vides de sens: ce qu’il est, ce qu’il fait, ce qu’il vit appartient à une même expérience, le renvoie à une connaissance, à une jouissance, à une vérité qui se cherche et se trouve à tous les instants de son existence.

La nonchalance n’est évidemment pas affaire d’individu. Ce n’est pas une vertu psychologique, elle ne renvoie pas à un comportement personnel («décontractez-vous, mon vieux», «keep cool») mais à une exigence politique, à une contestation du profit.

Travail attrayant : Nom donné, dans le système de Fourier, au travail librement choisi, alternant, distribué par courtes séances, par séries et par groupes, dans des ateliers sains et agréables (Dictionnaire de Bescherelle).

Picasso: Quand je suis fatigué de peindre, je peins pour me reposer.

En attendant, à titre de simple expérience, comme avant-goût et peut-être comme dérision, on peut s’efforcer d’imaginer ce que déclencherait cet au-delà, cette transgression des vacances que serait la généralisation, parfaitement plausible, réalisable et raisonnable, de l’année sabbatique…

Textes de Georges Perec,

paru dans Cause Commune, n°7, octobre 1973.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même