11 février 2013

[Souviens-moi — (suite sans fin)]

De ne pas oublier qu’après les fêtes de fin d’année, alors que s’alignent sur les trottoirs tant d’arbres de Noël remballés sous des sacs en plastique dont la couleur dorée rappelle les couvertures de survie censées protéger les sdf par grands froids, j’en viendrais presque à me demander si, à l’heure des soldes monstres en vitrine, ces housses abritent bien des sapins et non des morts debout, givrés sur place à notre insu.

De ne pas oublier que l’une de mes premières amours, Deborah, une étudiante native d’argentine, précocement diagnostiquée «hyperactive» par son propre père, chercheur en pharmacologie, fut soumise dès l’âge de six ans au protocole d’essai d’une nouvelle molécule baptisée Ritaline, avant de s’auto-administrer vingt ans plus tard d’autres produits de substitution : cocaïne, acides, ecstasy, héroïne ou crack.

De ne pas oublier qu’en France 86% des filles de moins de 6 ans ont déjà une identité numérique sur les réseaux sociaux d’Internet, tandis qu’au Mali la même proportion d’enfants du sexe féminin n’a jamais été scolarisée nulle part.

De ne pas oublier que, ayant porté au lendemain de sa mort la montre qui n’avait jamais quitté le poignet de mon père depuis les années 60, j’en ai d’abord changé la pile, puis le verre brisé accidentellement, puis l’une des deux aiguilles, puis le cadran entier hors d’usage et enfin son bracelet extensible en acier dépoli contre un presque identique, mais d’un métal hélas flambant neuf, trop brillant pour contrefaire illusion.

De ne pas oublier que, à l’instar du mystérieux pyromane qui défrayait la chronique en cet hiver 1974, en brûlant par dizaines des Citroën Mehari – cette sorte de mini-jeep décapotable dont la carrosserie en tôle ondulée, jaune citron ou orange vif, ressemblait à un jouet grandeur nature –, j’ai pu constater par moi-même, devant celle qui était garée dans ma rue, qu’une fois ôté le bouchon du réservoir d’essence, ce serait presque un jeu d’enfant d’y glisser la torche enflammée faite d’une liasse de prospectus, sans vraiment oser passer à l’acte ce soir-là, mais avec un soupçon de regret face à l’épave calcinée le lendemain matin.

De ne pas oublier que, dans chaque aéroport, pour les citoyens souhaitant voter hors période électorale, il est possible d’exprimer, même par inadvertance, son désaccord avec les règles biométriques en vigueur, en laissant traîner dans sa poche ou son sac quelque objet figurant sur la liste des armes de sixième catégorie – cutter, paire de ciseaux, tournevis, coupe-ongle, etc. – et, après un ultime contrôle d’identité, le glisser dans l’urne transparente prévue à cet effet.

De ne pas oublier ce camp de réfugiés tibétains, au Népal, et sa meute d’enfants, à peine plus jeunes que moi, dont les bras tendaient, à travers une trame de fils barbelés, des bouts de papiers où devaient figurer leur nom, tandis qu’un garde-chiourme les faisait reculer avec un martinet à longues lanières.

De ne pas oublier que, plusieurs mois après l’annonce de son décès dans la presse, le critique de cinéma Michel Boujut, dont je n’ai jamais fréquenté que les livres et les interviews, m’a fait parvenir, via le réseau LindkedIn, ce message posthume : Michel Boujut has indicated you are a friend, connect with him and see what he’s up to, sans retour à l’envoyeur possible.

[La série des Souviens-moi ayant fait son

chemin par extraits sur ce Pense-bête,

on en retrouvera la somme remaniée et

augmentée dans un volume à paraître

aux éditions de l’Olivier en mars 2014.]

La plupart des remembrances fragmentaires de ce recueil m’ayant traversé l’esprit pendant que je cheminais en scooter, j’ai cherché un moyen visuel de rendre hommage à leurs errances mentales. Une sorte de walk in progress mnémotechnique, sur mon deux roues à moteur.

Je vous livre les 25 premières étapes de ce photo-récit. Tout se passe comme si le motif de départ, «SOUVIENS-MOI», se modifiait à mesure, selon l’interface d’un paysage intérieur/extérieur. À force de perdre ses lettres en route, de décroître à vue d’œil, ce faux-titre se démultiplie au gré d’infimes écarts mémoriels.

[Pour les amateurs de diaporama,

on verra défiler ces même images

à vitesse lente dans ce coin-là.]

[Pour décliner la chose selon le même esprit,

on ira jeter un œil sur le blog Main Tenant.]

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

9 février 2013

[Texticules & icôneries —

Anthropométrie de façade.]

Un seul visage, à tous les étages.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

4 février 2013

[À propos des fausses accusations

contre Marinus van der Lubbe,

le jeune incendiaire du Reichstag —

Prétexte, sous-texte et contexte

de l’argumentaire homophobe

de ses accusateurs staliniens.]

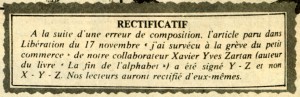

Il y a bientôt dix ans l’ami Charles Reeve et moi faisions paraître aux éditions Verticales les Carnets de route de l’incendiaire du Reichstag, qui regroupaient pour la première fois l’ensemble des écrits (carnets de voyage, tracts, correspondances et procès-verbal d’interrogatoire) d’un certain Marinus van der Lubbe, Hollandais de 24 ans arrêté à l’intérieur du Reichstag en flammes, au soir du 27 février 1933. Aussitôt présenté par les nazis comme le comparse d’un coup de force communiste, il n’allait pas tarder à être dénoncé par les staliniens comme un provocateur à la solde de l’hitlérisme.

Double accusation qui ferait de lui le bouc émissaire providentiel d’une confrontation idéologique faussée d’avance. Mais aussi et surtout qui servirait de bonne excuse aux gauches allemandes face à « l’irrésistible ascension » du Führer au pouvoir, les sociaux-démocrates et les communistes cachant les motifs honteux de leur « défaitisme » respectif derrière le deux ex machina d’une explication complotiste. Comme si chacun de ces deux partis – et ce pour des raisons diamétralement opposées – n’avait pas joué avec le feu en retardant la confrontation avec les milices national-socialistes qui, à un mois des élections législatives, gangrenaient déjà toute la société.

En dépit des légendes persistantes, tout dans la brève existence de Marinus démentait la duplicité du rôle qu’on avait voulu lui faire endosser jusqu’à l’heure de sa mise à mort à Leipzig le 10 janvier 1934. Ni l’adhésion dès ses 14 ans à une organisation de jeunesse communiste, ni son activisme dans le comité de chômeurs de Leyde qui allait le rapprocher des tendances «conseillistes» hollandaises, ni ses voyages «prolétariens» à travers l’Europe, ne cadraient avec le portrait-robot, fabriqué a posteriori par les relais de la propagande soviétique, d’un faible d’esprit pyromaniaque manipulé par les nazis. D’autant que, de son propre aveu, ce maçon accidenté du travail et «bolchevik» précoce déçu par les tactiques du Parti, avait agi seul, espérant par son acte «symbolique» donner le «signal» d’une insurrection ouvrière dans ce bastion des «rouges» qu’était alors Berlin.

Preuve ultime de sa bonne foi révolutionnaire : une fois sommé par la police de révéler le nom de ses «commanditaires» – Torgler, le chef du groupe communiste au Reichstag, Tanev et Popov, deux fonctionnaires bulgares ainsi que le Dimitrov, le dirigeant du Komintern –, il refusa de compromettre ses co-accusés qui, eux, n’allaient pas hésiter à le calomnier durant le procès, avant de retrouver leur liberté après tractation avec les autorités soviétiques.

Tandis qu’à ce petit jeu de dupe, lui allait y perdre sa tête.

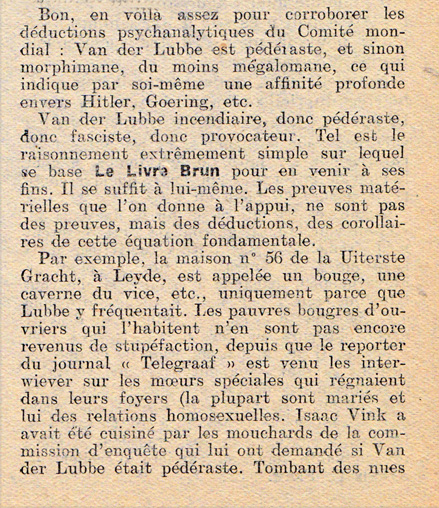

Dans la postface du livre, « Parti pris pour un sans parti », nous avions analysé en détail les arguments développés dans le fameux Livre brun qui, publié en août 1933, sous la direction de Münzenberg, autrement dit sous la dictée du Komintern, dressait sur plus de 50 pages un réquisitoire infâmant contre Marinus van der Lubbe. Dans l’esprit de ces accusateurs, l’objectif était en effet de « dépolitiser » l’acte de ce communiste dissident, de lui ôter tout esprit de révolte, de salir l’honnêteté de ses intentions, et a fortiori de dénaturer l’exemplarité de son geste de résistance, revendiquée comme telle par l’incendiaire lui-même. Pour ce faire, il leur fallait détourner l’attention en soumettant l’individu Marinus à une pure «enquête de personnalité».

D’où un portrait à charge visant à l’exclure des rangs de la classe ouvrière : «fils d’alcoolique», «petit-bourgeois», «vantard et orgueilleux», «demi-aveugle» et, pour couronner le tout, «pédéraste». Nous avions souligné combien cette vision psycho-pathologique renouait avec les pires préjugés réactionnaires sur le «criminel-né» et ses «dégénérescences» ataviques. Reste que nous n’avions peut-être pas mesuré l’importance tactique du montage grossier censé établir sa prétendue homosexualité. Il y était alors question, entre autres, d’une liaison secrète de Marinus avec un certain Dr Bell, proche de Ernst Röhm, ce dirigeant des Sections d’Assaut, dont la presse de gauche avait d’ailleurs révélé l’homosexualité dès 1931, n’hésitant pas à faire l’amalgame entre un tel «penchant pervers» et son nazisme militant, selon un raccourci homophobe qui n’a hélas cessé de proliférer depuis, au gré des époques, dans les milieux les plus divers.

Cet aspect particulier de la calomnie stalinienne n’avait pas échappé, dès octobre 1933, à la vigilance d’André Prudhommeaux (1902-1968), l’infatigable animateur du Comité de défense de Marinus van der Lubbe en France, soutenu par Boris Souvarine ou Simone Weil. Cet ancien «communiste de conseil» rallié aux idées libertaires y consacra donc un article entier, paru dans l’Endehors sous le titre prometteur :

«Le livre brun et la psychanalyse».

Sa lecture ajoute, à nos yeux, une pièce essentielle à la compréhension du rôle qu’a pu jouer l’amalgame homophobe dans une certaine propagande antifasciste, en URSS dès le début des années 30, mais aussi, plus implicitement, sous prétexte de cinéma ou de littérature, de l’après-guerre à aujourd’hui.

Pour compléter ce démontage subtil de l’angle d’attaque «psycho-pathologique» stalinien, on citera l’extrait d’un article du germaniste et militant d’Act Up Michel Celse, consacré au «stéréotype du nazi homosexuel».

«Dans les années 1920, le combat des organisations homosexuelles pour l’abrogation du § 175 finit par rallier le soutien du Parti social-démocrate et du Parti communiste, non sans dissensions en leur sein. Face à la montée en puissance du parti nazi, les deux partis n’hésitent toutefois pas à sacrifier cette position libérale au profit d’une propagande outrancièrement homophobe, jugée plus populaire et censée jeter un discrédit durable sur les SA et, par extension, sur Hitler et les plus hauts dignitaires du parti. Röhm fournit une cible idéale, que la presse de gauche attaque sans discontinuer de 1931 à 1933 : Hitler ne peut, à l’époque, se permettre de l’écarter, et doit par conséquent le soutenir régulièrement, en dépit des révélations toujours plus détaillées, dans les journaux de gauche, de ses débauches réelles ou fantasmées avec les jeunes recrues de la SA. Le soutien sans faille de Hitler à Röhm offre à la gauche l’occasion rêvée d’accuser le parti nazi de duplicité et d’accréditer l’image d’une confrérie homosexuelle à sa direction : reprenant à son compte l’argumentaire nazi d’un péril homosexuel menaçant la nation allemande, la gauche peut aisément reprocher au parti nazi de ne pas combattre l’homosexualité dans ses rangs, et inférer de cette protection l’image d’un parti d’homosexuels visant à s’assurer l’impunité de leurs agissements.

Après 1933, dans les conditions de l’exil, la gauche antifasciste allemande ne cesse de reprendre cette image, de plus en plus stéréotypée, dans son discours désormais adressé aux opinions publiques étrangères. Les témoignages en provenance d’Allemagne qui font état de rafles et d’internements d’homosexuels en camps n’y changent n’en, pas plus que la Nuit des longs couteaux, en 1934, qui répond à d’autres impératifs politiques que l’homosexualité des dirigeants des SA, mais que Hitler choisit de présenter comme le démantèlement d’un complot d’homosexuels emmené par Röhm.

La répression des homosexuels a commencé sur le terrain dès 1933, mais la liquidation de Röhm donne le signal d’une propagande anti-homosexuelle intense, et offre désormais toute liberté à Heinrich Himmler de mettre en œuvre à grande échelle son programme d’éradication de l’homosexualité. Pour les antifascistes en exil, il ne s’agit que de règlements de comptes entre nazis homosexuels.

Progressivement, durant la guerre et surtout à la fin, avec la prise de conscience de l’ampleur des crimes nazis et de leur barbarie inouïe, le stéréotype du nazi homosexuel acquiert une consistance nouvelle, particulièrement ignoble, en prenant insidieusement valeur d’explication psychologique : seuls des pervers, des détraqués sexuels peuvent être capables de tant de monstruosité.

L’examen du discours national-socialiste sur l’homosexualité ne laisse pourtant aucun doute quant à la détermination des nazis à la combattre, dès les origines du mouvement. Les fondements théoriques de leur politique anti-homosexuels, même s’ils puisent largement dans les clichés et schémas homophobes traditionnels, ne se réduisent pas à un simple héritage. Les nazis font d’emblée passer la condamnation de l’homosexualité du domaine de la morale publique à celui de l’hygiène raciale.» [in extenso ici même.]

Côté soviétique, on rappellera qu’en 1937 le chantre du régime Maxime Gorki décrit ainsi la jeunesse soviétique : «Ce n’est pas par dizaines mais par centaines que l’on peut compter les faits confirmant l’influence destructrice et corruptrice du fascisme sur la jeunesse de l’Europe. Il est répugnant de citer tous les faits dans lesquels la bourgeoisie patauge de plus en plus volontiers. D’ailleurs, la mémoire se refuse à plonger dans cette boue. (…) Dans les pays fascistes, l’homosexualité, ruineuse pour la jeunesse, fleurit partout impunément.» Avant que le même écrivain officiel ne conclue: «Dans les pays où le prolétariat s’est hardiment emparé du pouvoir, l’homosexualité a été déclarée crime social et sévèrement punie. D’ailleurs une histoire humoristique le dit très bien : « Exterminez les homosexuels, et le fascisme disparaîtra ».» Point de vue qui laissera de curieux stigmates chez les Partis frères… jusqu’en 1971, dans la Salle de la Mutualité, quand Duclos lui-même, interrompu en plein discours par des trouble-fête du Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire (FHAR) ne trouve rien de mieux à répliquer que cette sentence menaçante : «Allez vous faire soigner, bande de pédérastes, le PCF est sain!»

En guise d’épilogue, il faut encore citer un très rare et paradoxal éloge de l’incendiaire du Reichstag par Guy Hocquenghem dans son livre illustré Race d’Ep, un siècle d’images de l’homosexualité, paru en 1979.

À sa lecture, on mesurera combien la légende d’un Marinus «pédéraste» fut tenace, presque indéracinable, y compris dans les milieux gauchistes des seventies et sous la plume d’un co-fondateur du FHAR. Reste que ce plaidoyer lyrique, quoique fondé sur une fausse information, ne manque pas totalement de clairvoyance quant à la situation historico-politique qui a broyé van der Lubbe. Qu’on en juge sur pièce:

«Etrange Marinus. Poupée ballottée entre des intérêts contradictoires qui le dépassent : provocateur nazi, disent les communistes, provocateur communiste, affirmèrent alors les nazis. Encore aujourd’hui (en 1979), le beau Marinus est la figure même du louche provocateur, qui a permis le démarrage de la chasse anticommuniste en Allemagne.

Or, van der Lubbe est homosexuel. Il est le lieu de toutes les contradictions d’une époque, qu’on le prenne comme un solitaire couvert d’insultes ou comme un gigolo vendu au diable.

Avec van der Lubbe et sa tête de Radiguet rêveur, toutes les contradictions se nouent. Trop beau, ange prolétarien pour les anarchistes, balle folle des échanges entre communistes et nazis, van der Lubbe est un personnage ambigu, pris dans la surenchère entre démocraties, totalitarismes nazi et soviétique. Son geste fut d’abord celui d’un antiparlementaire radical. Il met le feu au parlement allemand (d’ailleurs déjà soumis corps et âme à Hitler) en faisant une mèche de ses propres vêtements imbibés d’essence. Etonnante symbolique du sacrifice, torche humaine dans la poudrière des totalitarismes en formation.

Accusé, sans preuves d’ailleurs, d’être à la solde des nazis, van der Lubbe n’a aucun droit sur son propre geste. Lui aussi, il subit la loi de l’échange entre les propagandes dont les homosexuels sont à l’époque victimes : agent du complot bolchevique dans la presse nazie, il est un trouble homosexuel, tenu par d’obscurs chantages, aux yeux des communistes et démocrates. Van der Lubbe est un provocateur «objectif», certainement pas volontaire, puisque la police nazie ne réussira jamais à lui tirer la moindre déclaration compromettant une force politique opposée. Il est resté l’archétype du «manipulé», de l’irresponsable historique, de celui qui ne maîtrise pas le sens de ses actes.

Héros négatif d’une Histoire où ne s’affrontent que les monstres d’acier des grands Etats d’avant- guerre, broyé par l’entrechoc du nazisme et du communisme, Lubbe est le signe du destin homosexuel du temps, victime incompréhensible, sans avocat, annonçant un massacre sans réparations.»

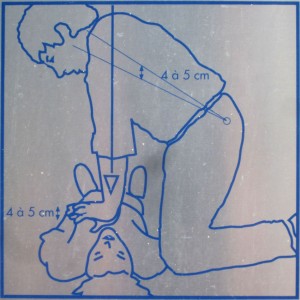

Et pour finir en images : ces quelques signes de piste semés dans Berlin, entre 2006 et 2009, par un artiste facétieux du pochoir.

D’autres documents et iconographies sur Marinus van der Lubbe ici même

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

31 janvier 2013

[Texticules & icôneries —

Ligne de fuite & flou tendu.]

Enchaînement de circonstance évasives.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

28 janvier 2013

[Grisélidis Réal en 1954 —

Genèse d’une vie de bohème.]

Avant d’entamer son récit autobiographique Le Noir est une couleur à la fin des années 60 et de rejoindre la lutte des prostituées au milieu des années 70, la future « catin révolutionnaire » a fait ses premiers pas dans la « vie de bohème » genevoise. C’est ce qu’on découvrait dans les premières pages de Mémoires de l’inachevé, son recueil d’écrits et correspondances publié en 2011 chez Verticales. Cette reproduction d’un carton d’invitation à une exposition de «foulards de soie peints» ouvrait le volume.

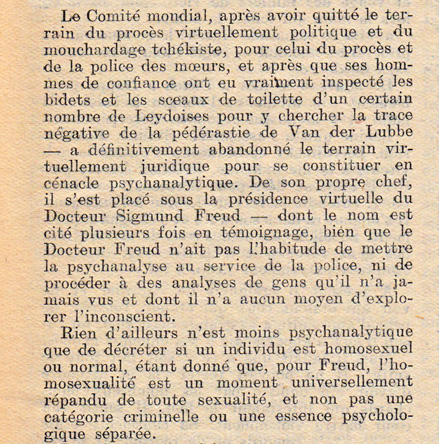

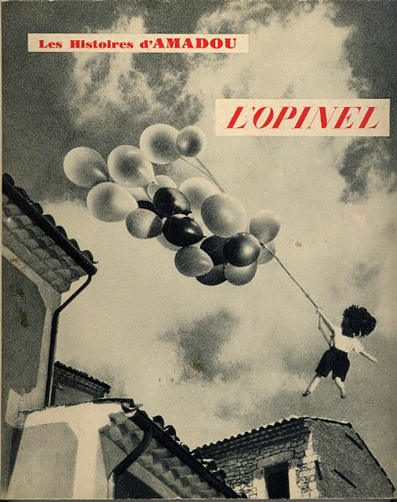

On est donc en 1954. Grisélidis Réal a vingt-cinq ans. Depuis la fin de ses études aux Arts décoratifs de Zurich, en 1949, elle a rejoint Génève, s’est éprise d’un jeune peintre, Sylvain Schimek, l’a épousé, a accouché de leur premier fils, Igor, naissance suivie d’une séparation avec le père et d’un conflit durable avec ses beaux-parents. C’est durant cette période que la jeune mère sans ressource, fréquentant les cafés bohèmes de la capitale suisse, fait la connaissance d’une photographe, Suzi Pilet, de treize ans son aînée. Cette dernière a déjà exposé à Lausanne ses «Poupées japonaises et samouraïs» ainsi qu’une série de «Portraits d’enfants». Proche du couple d’écrivains valaisans Maurice Chappaz et Corinna Bille, Suzi Pilet leur doit d’avoir rencontré un ex-chanoine, Alexis Peiry, avec qui elle va partager sa vie et concevoir un projet à quatre mains. Suzy crée le personnage d’Amadou, une petite poupée de chiffon et de jute, qu’elle photographie dans des décors naturels, tandis qu’Alexis écrit les histoires thématiques de ce personnage à mi-chemin entre réalité et imaginaire.

Dès la parution du premier album en 1951, le succès est immédiat. Et c’est auprès de cette artiste-bricoleuse, d’un humanisme déjà teinté de mysticisme, que Grisélidis Réal va trouver une fidèle protectrice, l’aidant à montrer et vendre ses «foulards de soir peints».

Témoin de cette complicité naissante, l’écrivain Maurice Chappaz décide de consacrer à ces deux femmes un article dans la Gazette de Lausanne, paru le 15 janvier 1955. Sa lecture permet de mieux saisir la fascination que Grisélidis exerce sur le poète, avec lequel elle vient d’entamer une correspondance.

Grisélidis Réal chez Suzi Pilet

« L’atelier de photographie de Suzi Pilet et de ses associés : Renée, Alexis Peiry, le sagace père des Amadou, aux doux yeux de pervenche, fait crédit à tous les bohémiens des arts. Y sont accueillis tous ceux qui ont pris la route sans se soucier de l’École et des musées et des casernes et des temples, riches peut-être de leur seul désespoir, bohémiens des jardinets et des glaciers romands et non bohèmes, car ces farceurs-là sont disciplinés, patients laborieux, attentifs à l’extrême quand il s’agit de cette folie qui s’appelle peindre ou écrire ou inventer de la musique. Les clowns font leur numéro chez Suzi.

On a fêté l’autre jour quelqu’un de vrai : Grisélidis Réal. Combien je l’ai trouvée parente de Suzi Pilet elle-même.

L’une, avec ses mains palpitantes comme des oiseaux a poussé les wagonnets dans les tourbières du Crêt – cross surveillé de 48 km par jour! – l’autre, Grisélidis, qui cherchait les îles, m’a-t-elle confié – îlots zébrés des fleuves, petites îles de la Méditerranée – s’est raclé l’échine dans une usine à Zürich, par véritable esprit de connaissance plus encore que par nécessité, et maintenant se courbe dans les courants d’air de la poste de Cornavin, attentive au second fils qu’elle porte. Ah ! puisse-t-elle avoir la même chance et la même santé que les bêtes sauvages Cela est nécessaire aux jeunes talents. Elle lutte et elle aussi jette ses forces vers quiconque souffre, oubliant même ses couleurs, ses carrés de soie ou plutôt ne les oubliant pas, car ce don devient peut-être le même aujourd’hui de créer selon les artistes ou de s’ouvrir à la bonté sociale ou individuelle. Il y a une unité de l’esprit, de la recherche désintéressée ; et tous ces gens que je connais, augustes du cirque « Poésie des jours d’œuvre », augustes consciencieux au moment où tout s’effondre, en tout cas les arrières, le passé, savent tous ces gens, ces bouffons écartelés entre tous les besoins, dont les existences sont des existences de crise, de contradictions terribles, savent bien que c’est tout un d’aimer d’une manière ou de tisser des choses belles. On ne fondera plus la production d’une quelconque musique sur l’écrasement des misérables. Cela n’a d’ailleurs jamais eu lieu dans les commencements, dans le grand jet de la sève ; on s’en apercevrait peut-être si l’on pouvait tenir compte de tous les tenants et aboutissements d’une création. On parlait de ça en se dispersant dans les gares après le vernissage de Grisélidis, niais je vais me laisser entraîner en terrain immense et plein de nuit pour moi-même.

Revenons à ces vies de jeunes filles. Elle est fière, elle a sur son visage une douce austérité, Grisélidis Réal. Le reflet apparent est populaire ; le reflet secret, noble. Elle se tient plus que droite, cambrée comme un bouleau qui surgit d’une pente de montagne. Ses yeux noirs s’étonnent. Elle se penche à une longue table sur chevalets et elle peint : des coqs, des serpents, des poissons, des lézards, des paons, des scarabées, des libellules, les raisins jaunes, les raisins rouges, transparents de lumière, les étoiles, la lune et le soleil enchantés. Ce sont ses rêves qui ont épousé 1es créatures et qui s’élèvent du fond de son silence, de son angoisse avec leur signification cachée, avec une justesse merveilleuse de nuances, un caprice infini de détails. Quelle rare palette elle a ! Ces flammes qui tremblent, ces teintes que l’œil saisit parfois dans les lichens, les écorces, les feuilles des arbres d’automne qui resplendissent et se décantent, ces verdures aussi d’algues, tout ce qui est fauve, tout ce qui est précieux, elle le transpose sur la soie. Et telle grande pièce est une orgie de soleil, telle autre ne frémit que de gris et de violets.

Chaque foulard est une gravure originale. Grisélidis Réai réussit chaque fois une nouvelle et complète harmonie de couleurs. Ses toiles de soie sont faites pour être longtemps contemplées. J’imagine une chambrette de bois et aux parois à la fois joyeuses et nues face à quelques livres, à une hache dans un coin, ce seul luxe le foulard où l’on voit la troupe des paons escalader les arbres traînant ces pierres précieuses qui sont leurs ailes. L’homme qui gîterait là devrait être de ceux qui ne prennent au sérieux que la beauté ou l’amour. Puisse-t-ii ne pas se séparer de son trésor pour en coiffer la tête d’une traîtresse sans panache ou trop preste à s’envoler ! Ces foulards sont très beaux : comme elles savent souffrir ou faire souffrir, celles qui les portent. Je ne les vois pas non plus arborer en toutes occasions, mais à l’instant des fiançailles, des noces, pour affronter une rivale, pour saluer des amis inconnus qui s’enivrent de rêves et de soucis dans un petit bar, pour le premier jour des merles en printemps. Ces foulards sont, à l’époque du commerce bourgeois, des nécessités inéluctables de la petite vie urbaine. Comme des histoires d’Orient, des fragments d’oasis. Quelle morne contrainte parfois nous subissons La dynamite intérieure a jeté au jour les richesses cachées.

Pendant un mois Grisélidis Réai s’est appliquée. Elle a ordonné se trouvailles, dessiné, épuré le jeu d’images. Elle prépare un carton. Elle a en vue la lumière. Et je ne serais pas étonné si des foulards de soie elle passe soudain au vitrail. Elle en a le sens profond. Elle a des yeux et des mains qui aiment la matière, qui sont destinés à faire éclater les formes en nœuds de feu, en un puzzle rayonnant. Parfois elle se repose en agençant une pipe avec des coquillages, des espèces de fétiches barbares qui sentent l’Asie ou l’un de nos violents villages encore à demi inconnu où vivent les chasseurs d’aigles. Mais ces sculptures sont des à-côtés. Grisélidis attaque le long et minutieux découpage des chablons. Les usines à foulard économisent leurs forces ; elle, à cause de l’extraordinaire variété des teintes, des figures, a, chaque fois, une petite malle à remplir de dentelles, de papiers découpés. Enfin elle peindra. De fortes presses fixeront les couleurs, celles des fabriques de cotonnades de Paris ou de Langenthal.

Le salaire n’égalera pas le salaire d’un manœuvre. Mais depuis que l’argent est la fatalité quotidienne, plus nous créerons peut-être de belles choses, plus elles nous maudiront. Ah c’est pour cela et contre cela qu’il faut lutter.

La finesse de Grisélidis Réal et de Suzi Pilet en cet hiver 54 résiste à tout. »

La généreuse amitié de Suzi Pilet pour Grisélidis Réal comporte encore des aspects méconnus. Pour mémoire, on précisera que Suzi est l’une des rares personnes à avoir fait le voyage à Munich, avant l’incarcération de Grisélidis, comme cette photo l’atteste, montrant sa famille d’accueil tzigane.

Suzy fut aussi la première à héberger l’ex-détenue lors de son retour en Suisse. Mais bien des aspects de cette admiration mutuelle reste encore à découvrir. À suivre, donc.

D’autres documents sur Grisélidis Réal, ici même.

Et tout sur la vie & l’œuvre de Suzi Pilet, de ce côté-là.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

24 janvier 2013

[Texticules & icôneries —

Duel en perspective.]

Porte-manteaux en porte-à-faux.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

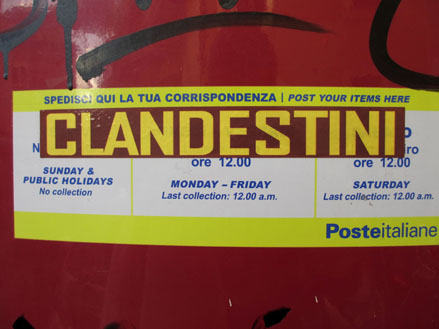

21 janvier 2013

[Le Street Art dans tous ses états —

Stickers et autocollants divers,

glanés entre printemps et hiver.]

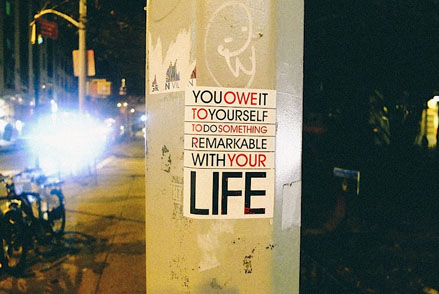

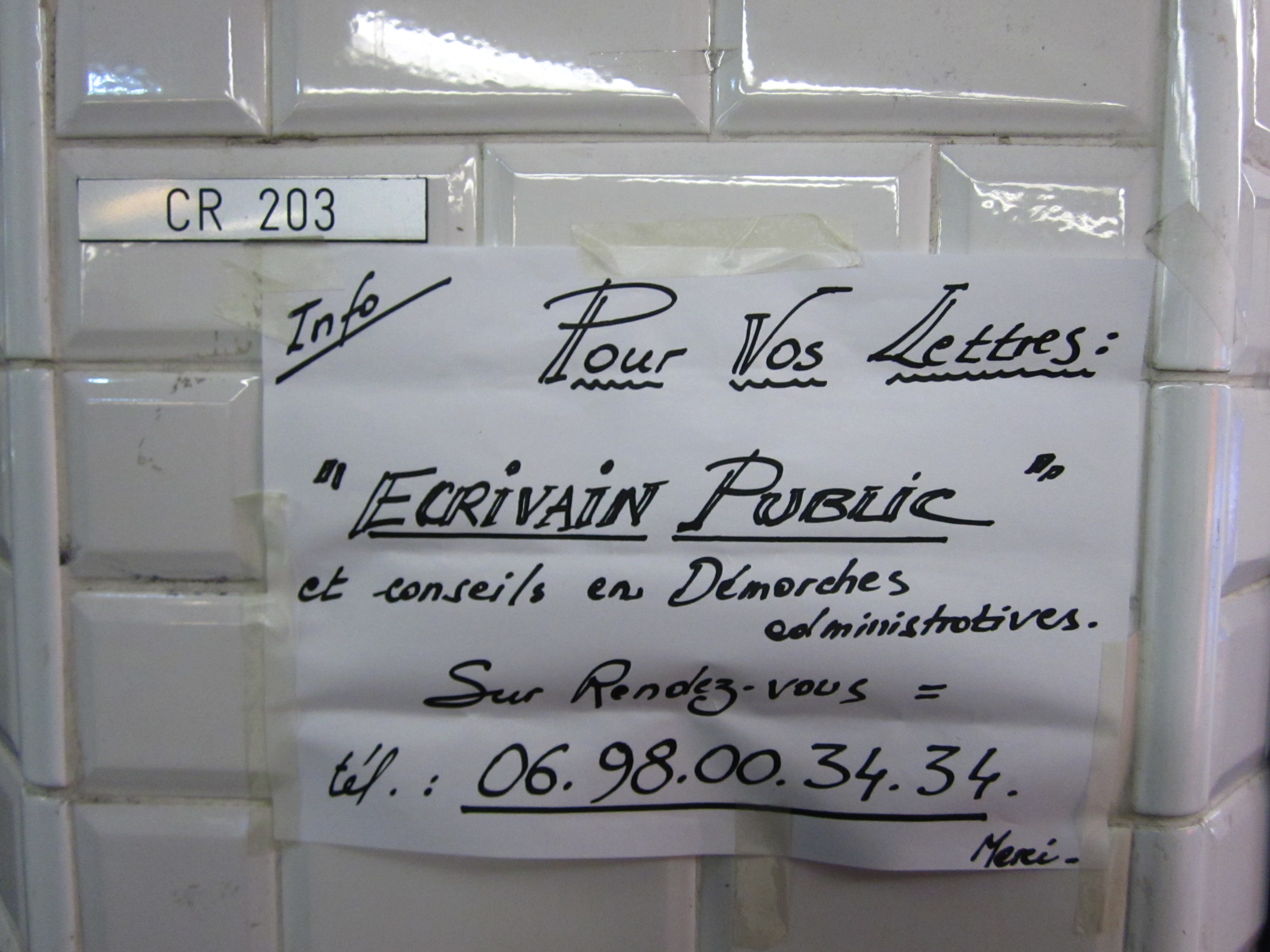

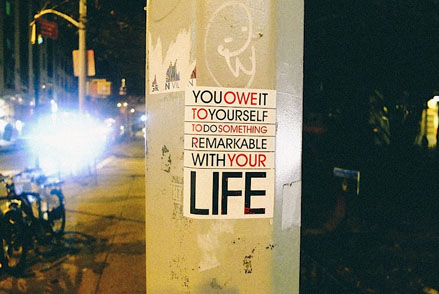

Parmi tous les mauvais genres de l’art mural – entre silhouettes sérigraphiques, pochoirs aérosol, affichisme sauvage, typo-Graffs XXL et inscriptions textuelles à la bombe, au marqueur ou à la craie – il y a un dernier cas de figure : le petit format adhésif. Soit l’étiquette en papier gommé, détourné de son usage scolaire pour rajouter un pseudo en signature – un blaze stylisé –, soit le sticker rectangulaire, en hauteur ou largeur sinon d’un motif circulaire. Mais avec l’autocollant, on quitte l’amateurisme improvisé, on entre dans la fabrication en série, plus sophistiquée et onéreuse. Du coup, ce genre d’acte gratuit revient assez cher. Et côté support, on est obligé de délaisser le crépi granuleux des murs, pour s’attaquer au mobilier urbain, ses poteaux, bornes, armoires électriques, encarts sous verre, etc.

Et là, il y a une concurrence déloyale entre le sticker promotionnel – avec logos, formules choc et coups de buzz – et celui qui n’a rien à vendre, qui détourne texte & imagerie pour le plaisir, disperse des apartés visuelles, crée des zones de turbulences visuelles. Sauf qu’entre ces deux tendances, on bien a du mal à distinguer certaines nuances, comme dans le cas du fameux OBEY© qui se voudrait subversif par antiphrase, mais ne diffuse sa contremarque dans l’espace urbain que pour mieux fourguer en magasin des produits dérivés à son image. Y’a même un nom pour ça : subvertissement, ça s’appelle, un mot-valise qui compacte l’élan subversif et le commerce du divertissement.

N’empêche, les sticker sans but lucratif ni propagande d’adhésion, ça existe, même s’il faut se méfier des contrefaçons duplicitaires. Au gré de mes flâneries, j’en ai trouvé une ribambelle sur le Net et photographié pas mal d’autres in situ. Petite revue en images des dernières trouvailles scotchantes avant l’enneigement hivernal.

Pour voir le diaporama complet,

on ira lorgner dans ce coin-là.

Depuis deux ans, moi aussi, j’ai pris le pli

et fabriqué mes propres Adages Adhésifs

qu’on peut retourner voir ici.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

18 janvier 2013

[Texticules & icôneries —

Livre en chantier.]

Idée fixe & courants alternatifs.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

15 janvier 2013

[Souviens-moi — (suite sans fin)]

De ne pas oublier cette jongleuse qui, pour joindre les deux bouts, faisait virevolter quelques quilles blanches au milieu d’un passage clouté de la Porte de Bagnolet, et offrait ainsi à la vingtaine d’automobilistes coincés au même feu rouge, chacun dans son habitacle, un rare moment d’existence partagé en état d’apesanteur.

De ne pas oublier que, à Phnom Penh, dans un lycée transformé par les Khmers rouges en prison secrète, la macabre Sécurité 21, rebaptisé musée Tuol Sleng pour servir de mémorial au génocide, le long de l’escalier qui menait, dès 1975, aux salles de torture, figurait ce mot d’ordre en majuscules bien françaises, rajouté à la main sur le mur par on ne sait qui, un bourreau ou une future victime: défendre d’asseoir.

De ne pas oublier que mon père, après un remariage tardif, m’a conçu à l’âge de 44 ans, âge fatidique que j’ai fini par atteindre à mon tour et qui devait coïncider avec les deux mois d’interminable hospitalisation précédant sa mort.

De ne pas oublier que depuis une dizaine d’année, passant quotidiennement devant le local de la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs, au 257 de la rue Saint-Martin, je n’ai jamais vu personne y entrer ni en sortir, les grilles de sa vitrine demeurant cadenassée à double tour, phénomène pour le moins paranormal si l’on croit le portail numérique de cette association prétendant que leur siège social est ouvert cinq jours sur sept et en pleine activité.

De ne pas oublier cette main glissée dans mon dos pendant que j’assistais, parmi la foule en rangs serrés sur la piazza Beaubourg, au numéro d’un cracheur de feu, cette main qui allait m’attendrir une fesse puis l’autre, s’immiscer au-delà de l’anus vers la rigidité naissante de ma verge de jeune puceau saisi d’une érection quasi réflexe, cette main donc qui, après un bref détour de tête et coup d’œil arrière, était celle d’un homme d’âge mûr, au visage impassiblement buriné, mais d’un doigté expert en ce détournement de mineur.

De ne pas oublier que, ayant déjà reçu une dizaine de coups de fil du même type – «Pourrais-je parler à votre responsable?» – sous prétexte de me vendre du matériel infographique, un crédit investissement ou des portes blindées, cette après-midi-là, au bureau, l’envie d’écourter la conversation m’a donné une idée, en matière de réponse définitive, aussitôt appliquée et sans rappel: «Désolé, ici, il n’y a que des irresponsables!»

De ne pas oublier que, dès avant sa majorité, ma mère a dû supporter une mèche blanche qui déparait sa chevelure de brunette resplendissante, et que je n’ai jamais pu la convaincre, vers sa cinquantaine, à l’heure où il ne lui restait déjà plus qu’une poignée de cheveux noirs au beau milieu d’un chignon de vieille dame, de tenter l’expérience, à ses yeux sacrilège, d’une teinture complète qui lui rendrait l’illusion jamais vécue d’une seconde jeunesse.

De ne pas oublier que, au lendemain d’une nuit blanche ayant viré au trou noir, il ne sert à rien d’élucider quelle gaffe lourdingue a bien pu vous échapper ou quelle mauvaise foi tonitruante a dû tourner à l’aigre, puisque la plupart des témoins de cette soûlographie tardive approchaient d’un coma aussi éthylique sur le moment, tous bientôt rattrapés par l’ardoise magique d’un réveil oublieux.

[La série des Souviens-moi ayant fait son

chemin par extraits sur ce Pense-bête,

on en retrouvera la somme remaniée et

augmentée dans un volume à paraître

aux éditions de l’Olivier en mars 2014.]

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

14 janvier 2013

[Texticules & icôneries —

Lèche-vitrine & soldes monstres.]

Plein emploi en trompe-l’œil.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même