19 février 2011

[Légendes urbaines & rumeurs à la chaîne —

Absente absinthe.]

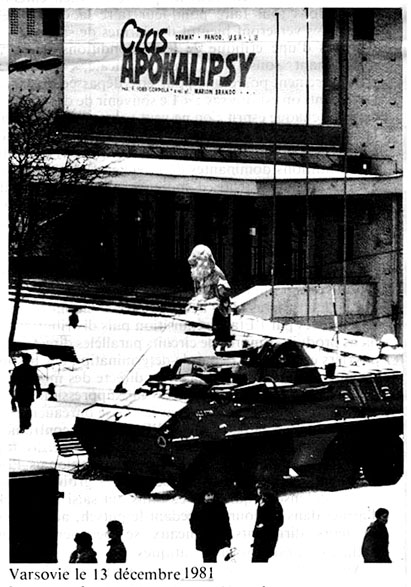

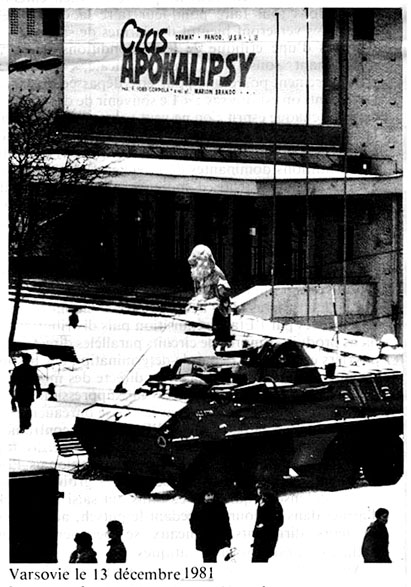

Faudrait pas oublier qu’à Tchernobyl, c’est le réacteur numéro 4 qui a explosé et que, dans les Écritures selon Saint-Jean, c’était prédit de longue date, ce 26 avril 1986 – «quand le quatrième ange sonna de la trompette et qu’il tomba du ciel une grande étoile ardente dont le nom est absinthe, alors le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d’hommes moururent par ces eaux devenues amères» –, et là notez que, selon moi mais j’invente rien, Tchernobyl en ukrainien c’est justement le nom de la même plante, l’Artemisia absinthium, en latin médicinal, donc c’est pas normal que personne ne s’en étonne, d’un présage pareil, à part quelques Témoins de Jéhovah et autres illuminés de la dernière heure, surtout qu’en Pologne, le pays d’à côté, cinq ans plus tôt, la proclamation de l’État de siège a bien eu lieu le jour de la sortie du film Apocalypse Now à Varsovie, déjà ça suffit à planter le décor, hein ?, pas besoin de vous faire un dessin, ni de gloser sur la poésie des hasards objectifs, plus on nous enfume, moins on voit le nuage se déplacer.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

16 février 2011

[Texticules et icôneries — Culture hors sol.]

Lire entre les lignes, changer d’origine.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

15 février 2011

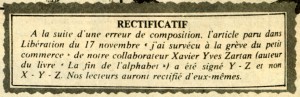

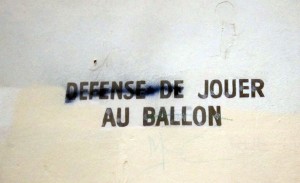

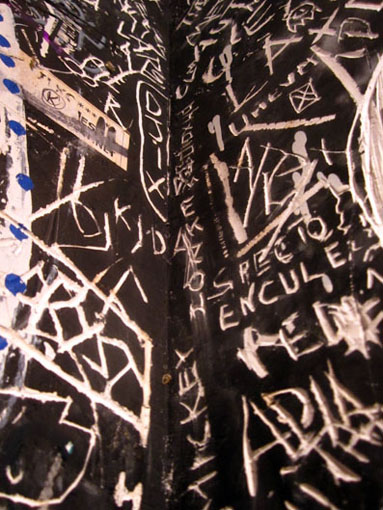

[Lectures en partage — Sexe & Graffiti.]

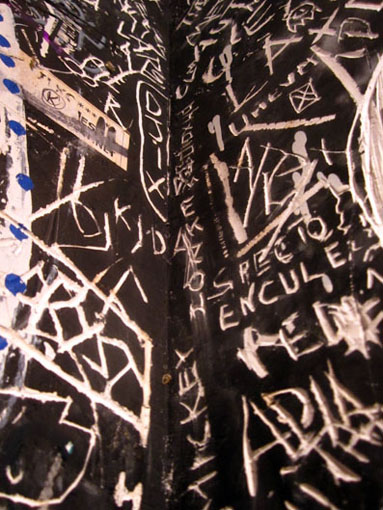

Déchiffrer la moindre inscription dans les toilettes des bars, très tôt, j’y ai pris goût – et le dégoût qui va de pair. C’est resté une habitude, au revers de la porte close, parcourir les traces laissées par d’autres accroupis de passage : fantasmes débridés, levrettes à la chaîne, curriculum bitæ, rimes riches, métaphores alambiquées, prophéties auto-bandantes, misère de la scatologie et gloriole maladroite, le tout répété à l’infini selon d’infimes variantes. Ça m’a servi de premier cabinet de lecture.

Et si ces proses d’urinoir se font plus rares aujourd’hui – ripolinage hygiéniste oblige –, il y a moyen de retrouver la mémoire presque complète de ces éphémères obscénités, en parcourant la seule vraie anthologie qui leur ait été consacrée : Sexe & Graffiti, d’un certain Ernest Ernest, publiée par Alain Moreau éd. en 1979. Cette compilation maniaque de 350 pages, préfacée par le critique d’art Alain Jaubert – à moins qu’il n’en soit le secret auteur – n’a malheureusement jamais reparu depuis.

Pour donner envie d’y regarder de plus près,

de larges extraits ici même.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

13 février 2011

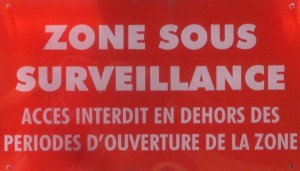

[Texticules et icôneries — Impasse résidentielle.]

Voie défendue, joie sans issue.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

11 février 2011

[Souviens-moi — (suite sans fin).]

De ne pas oublier que je n’ai jamais osé dire à ma mère, de son vivant, que mon frère et moi l’avions déjà surprise en train de fumer à la fenêtre de la cuisine ou dans les toilettes et qu’il était donc inutile de maintenir auprès de nous, avec force déodorant et pastille de menthe, les faux-semblants d’un secret depuis si longtemps éventé.

De ne pas oublier que lors d’un récent Salon du Livre à Alger, parmi les titres censurés d’office par les contrôleurs chargés de filtrer à l’aide de mots-clefs les publications occidentales d’importation, figurait en bonne place La Bible du P.C., un manuel d’informatique grand public soupçonné de prosélytisme évangélique ou communiste, ou pire encore, les deux à la fois.

De ne pas oublier qu’en ville, à chaque carrefour, les feux ont beau être synchronisés, il faut compter 3 secondes entre le passage au rouge d’une rue et la mise au vert de l’axe opposée, ce bref moment d’incertitude, sans couleur fixe, offrant à chacun la tentation de passer outre ce temps mort accidentel.

De ne pas oublier que, la première fois où j’ai entendu parler à la radio d’un téléphone sans fil, vraiment aucun fil, les cheveux à peine rincé sous la faible pression de la douche, à cause du tuyau flexible qui fuyait à plusieurs endroits, j’ai trouvé cela tout bêtement inimaginable, pire qu’un cosmonaute sans cordon ombilical.

De ne pas oublier que, faute d’avoir pris assez de recul en poussant l’escarpolette où mon frère était assis, j’ai reçu de plein fouet le retour du balancier, saigné abondamment, avant de m’apercevoir que six dents manquaient à l’appel – quatre en haut, deux en bas –, dont le remplacement ne pourrait s’accélérer qu’à une seule condition, avaler cul sec un grand verre de lait grenadine matin, midi et soir, jusqu’à la date de mon prochain anniversaire, celui de sept ou huit ans, l’âge des sourires écorchés vifs et des remèdes pires que le mal.

De ne pas oublier qu’il y a une quinzaine d’année, avec son sens défiguré de l’humour, la publicité a même essayé de nous faire croire que les bombes aérosols « préservent » la couche d’ozone, ce qui anticipait sur le concept promotionnel dudit « développement durable ».

De ne pas oublier que, toute mon enfance durant, sitôt croisée la doyenne de l’immeuble gravissant à grand peine l’escalier qui, cinq étages plus haut, déboucherait sur sa chambre de bonne, je lui demandais : «Comment va, Madame Ferdinand ?» ; et qu’invariablement elle murmurait : «Tout doux, tout doux…»

De ne pas oublier que les cambrioleurs ayant pénétré par effraction, un dimanche soir, chez ma bouchère Halal préférée, n’ayant rien trouvé à dépendre aux crochets de la chambre froide, ni le moindre billet à prendre dans la caisse, sont repartis avec pour tout butin les caméras de contrôle de l’ancien système d’alarme, toutes deux hors d’usage depuis des lustres.

De ne pas oublier que plusieurs années après sa mort, ma grand-mère continuait de recevoir un abondant courrier d’associations caritatives la suppliant de donner son obole aux victimes des mines antipersonnel, aux orphelins de la police, aux sans-logis d’Emmaüs, aux sidéens d’Afrique noire, aux chiens d’aveugles, aux femmes vitriolées de l’Inde du sud, aux clowns hospitaliers… et que rien, pas même le retour à l’envoyeur des enveloppes avec mention spéciale du facteur – DCD – ne semblait en mesure d’interrompre ce malentendu humanitaire.

De ne pas oublier qu’en décembre 1940, peu avant la visite du Maréchal Pétain à Marseille, tout ce que la ville comptait de réfugiés suspects, surréalistes louches et opposants éventuels avaient été mis en quarantaine sur un bateau mouillant au large du vieux port, et parmi eux un certain Victor Serge qui, questionné sur ses «origines juives» par le policier contrôlant ses papiers, avait froidement répondu au fonctionnaire zélé : «Monsieur, je n’ai pas cet honneur !».

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

7 février 2011

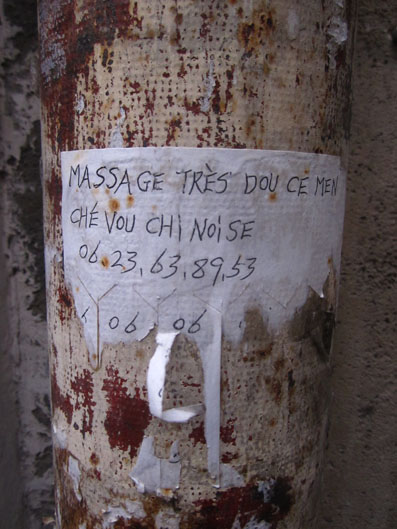

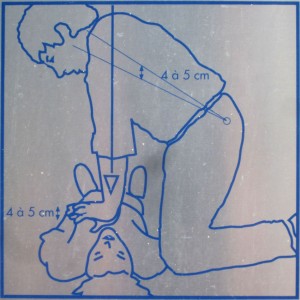

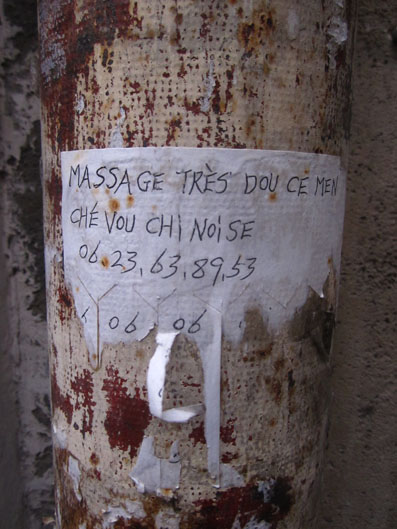

[Texticules et icôneries — Massage & style télégraphique.]

Délier son corps syllabe par syllabe.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

4 février 2011

[Antidote au pessimisme ambiant —

Tunisie… regard iconoclaste.]

Depuis un mois, on a entrevu des centaines de photos, montrant comment le soulèvement tunisien ou égyptien n’en finit pas de se jouer dans la rue, au chat et à la souris, entre insurgés et flics en civil, dans une confusion apparente que certains clichés chocs ne se donnaient même pas la peine de sous-titrer. Si bien que, la plupart du temps, on n’y reconnaissait plus vraiment ses petits, on n’y distinguait que dalle entre les pro-Moubarak et les anti-, comme si le réflexe sensationnaliste de la plupart des chasseurs d’image ne désirait capter que le spectacle de la confusion.

Et puis, il y a eu cette photo, datée du 19 janvier 2011, prise au lendemain du pillage de la villa d’un neveu de Ben Ali, qui parvient à fixer ensemble la part d’ombre et de lumière d’une éclipse de pouvoir. Un jeune manifestant découvre simultanément le luxe obscène du palais d’un petit marquis de l’ancien régime et les dizaines de graffiti qui fleurissent déjà sur ses décombres. Saisi à contre-jour, il est notre meilleur témoin de ce qu’est un moment révolutionnaire, dans sa fulgurance même, quand le presque révolu et le pas encore advenu se côtoient de très près, s’écrivent au revers l’un de l’autre, quand la floraison scripturale change de décor, l’abolit tout en enluminant ses ruines.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

2 février 2011

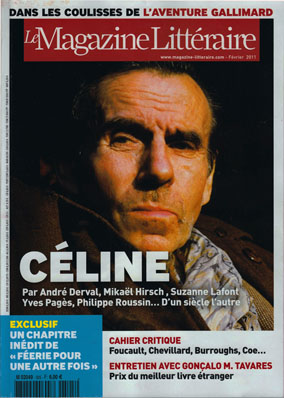

[Commémoration à reculons —

L.-F. Céline, ombre et lumière d’un faux débat.]

Fallait-il célébrer officiellement, via les grandes pompes culturelles du Ministère, le cinquantenaire de la mort de Louis-Ferdinand Céline… ? A priori, on s’en contrefout monumentalement. Plutôt laisser ce genre de baudruche polémique – avec arrière-pensées des uns, effets de manche des autres et surtout effets pervers colatéraux –, se dégonfler d’elle-même. Quant au distinguo de rigueur – et son fameux dilemme – entre le vie et l’œuvre de l’auteur, posé en ces termes manichéens, il n’a aucun intérêt. Mais bon, s’il faut remettre quelques pendules à l’heure, allons-y quand même… à reculons.

Que Céline ait été radin, voyeur, geignard, misanthrope, clown triste, parano, roublard, etc., c’est indéniable, mais tellement hors sujet. Les enquêtes biographiques, avec test de personnalité et profil socioculturel, sont à la mode. Elles croient pouvoir déboulonner les idoles, en révélant les torts et travers de l’auteur qui se serait caché derrière ses écrits comme un gamin derrière ses mots d’excuses bidonnés. Procédant toujours de biais, par petites révélations et salissures, elles nous murmurent à l’oreille : « Regardez la petitesse du bonhomme dans l’ombre portée de sa soi-disant grande œuvre. Matez comme il est vil, mesquin, vantard et surtout fieffé menteur ! » En nous laissant dans la bouche le mauvais goût d’un esprit de basse police. Sauf que c’en devient vite risible, quand on accuse, par exemple, Jean Genet ou Jean Giono, d’avoir exagéré, surjoué, triché, menti… De tromper le lecteur sur la marchandise de départ, celle du matériau vécu. Et merde alors, ce devrait être plutôt bon signe. Mais les procureurs de la fausse-critique refusent de comprendre que la fabrique d’un légendaire fait partie du processus de transposition littéraire. Bref que mauvaise foi, inversion et amalgame sont à la base de tout imaginaire. D’où la bêtise insondable de ces procès en authenticité, avec pièces justificatives à charge ou à décharge. Comme si l’on dénonçait en chaque dormeur, à l’heure du sommeil paradoxal, la malhonnêteté foncière qui le pousse à brouiller les signes de sa vie diurne.

Une fois ce malentendu levé, la complexité du cas-Céline demeure. Parce que ce ne sont pas les activités coupables – ou non – du montmartrois docteur Destouches sous l’Occupation qui nous intéressent. Et qu’il n’ait pas alors dénoncé au commissariat du coin ses voisins résistants, ni ses ex-collègues d’origine juive importe peu. C’est dans l’œuvre que ça se passe, que le problème se pose, comme un boulet qu’il s’est lui-même accroché aux basques. En reniant son âme de romancier pour s’adonner à des écrits politiques de tristes circonstances. En rompant son pacte d’écriture fictionnelle – où les idéologies étaient maintenues à égale distance, où leurs contradictions intestines se jouaient à l’intérieur des personnages et de la narration – pour se faire le porte-voix d’une campagne antisémite. Dès lors, le ver est bel et bien dans le fruit. Et qu’on ne nous raconte pas d’histoire sur le contexte géopolitique. Avec ses pamphlets publiés entre 1937 et 1941, Céline n’allait pas à contre-courant de l’époque, il rejoignait le camp droitier d’un « anti-conformisme » qui avait le vent en poupe – sous ce slogan de ralliement : «Plutôt Hitler que le Front Populaire».

N’en déplaise au plaidoyer victimaire de l’auteur auto-clochardisé à Meudon – et à ceux de ses admirateurs qui entonnent la même complainte –, faute de prendre le moindre risque, de transgresser on ne sait quel tabou, il s’est alors mis résolument du côté du manche, en caressant la xénophobie ambiante dans le sens du poil. Pire encore, le pétainisme ayant triomphé, il s’est plu à cultiver une connivence discrète avec certains écrivains collabos tout en se présentant comme un franc-tireur anti-juif sans attache partisane dans ses lettres ouvertes aux divers organes du fascisme français. Et une telle tache de sang intellectuelle ne s’efface pas si facilement. Surtout pas en faisant passer Céline pour un pur poète hors sol – une «bête de style» et réciproquement – selon la légende qu’il a lui-même fabriqué après son retour d’exil. La ficelle est un peu grosse s’agissant d’un auteur qui n’a cessé de brasser au fil des pages les multiples facettes de la réalité socio-historique de son époque.

Impossible donc de faire la part du bon grain et de l’ivraie, de distinguer en Céline le Salaud incarné et le Génie textuel, puisque cette ligne de partage subdivise son œuvre elle-même, ou plutôt la met en tension permanente. En choisissant de mettre son imaginaire romanesque entre parenthèses après Mort à crédit pour devenir, des années durant, le propagandiste à succès de toutes les formes de racisme, il a soumis son écriture à un engagement mercenaire, à une mission de propagande qui outrepasse largement le cadre privé, personnel, off record, des opinions d’un auteur. Il a perdu définitivement le droit de se retrancher derrière un seul talent formel – sa « petite musique » – pour se dédouaner de toute littérature à «messâââge».

Reste qu’après la période pamphlétaire d’autres romans ont vu le jour qui ont su dépasser ce rapport explicite, univoque et opportuniste à la fixation xénophobe en renouant avec les contradictions intestines des imaginaires sociopolitiques qui hantaient ses deux premiers livres. De Guignol’s Band à la trilogie allemande finale, force est de constater que, de l’intérieur des textes, le débat fait rage, et que la fiction conduit son auteur non pas au repentir, mais à inventer dans la fiction des contrepoints, des lignes de fuite, des issues hors de ses propres arrière-pensées idéologiques. Et c’est en cela seulement, dans cette complexe ambivalence, qu’il nous pose encore question… sans réponse.

Dans un très récent article pour le Magazine littéraire, j’ai essayé, à partir de l’exemple de Guignol’s Band, de donner à voir le grand écart vertigineux que cette fiction produisait entre la phobie du métissage ressassé par Céline dans ses brûlots polémiques et l’apologie des apatrides du quartier des docks londonien dans un quasi-remake de l’Opéra de quat’sous.

Pour ceux qui n’achèteront pas cet excellent numéro spécial Céline, je donne ci-dessous la version complète de ma contribution.

Une lumière au bout de la nuit

Parmi tous les romans de L.-F. Céline, Guignol’s Band semble avoir joué de malchance : maintes fois différé dans son élaboration, parasité par l’écriture des pamphlets, partiellement publié sans grand succès en 1944, avant que la suite ne fasse vingt ans plus tard l’objet d’un deuxième tome posthume, sous un autre nom, Le Pont de Londres – ce qui devait contribuer à brouiller les pistes. Il aura fallu attendre l’édition établie par Henri Godard dans la Pléiade en 1988 pour remettre en lumière ce parent pauvre des œuvres céliniennes qui n’a jamais trouvé sa juste place auprès des lecteurs, pris en tenaille entre le coup d’éclat initial du Voyage et le dernier souffle de la crépusculaire trilogie allemande. Même Mort à crédit – si décrié à sa sortie en 1936 et vécu par l’auteur comme son plus cuisant échec –, a refait surface depuis et connu une vraie consécration quoique tardive, mais pas Guignol’s Band, surtout pas. Et pourtant, tout indique que ce projet-là est celui qui a le plus durablement hanté Céline – presque vingt ans durant – et qu’il lui a coûté un temps de maturation considérable, et une valse-hésitation dans l’écriture à la mesure d’une matrice fictionnelle qui ne cessait de croître, de se ramifier, d’outrepasser ses propres limites : jusqu’à quatre volumes envisagés pour mener l’aventure à son terme, en vain.

Mais revenons au plus près du défaut d’origine de Guignol’s Band, ce malentendu de départ qui éclaire beaucoup des complications ultérieures. À la toute fin des années 20, alors que le Voyage au bout de la nuit est en plein chantier, l’auteur prévoit un bref intermède londonien pour le soldat en vadrouille Bardamu. Rien de plus logique, puisqu’en 1915 le blessé convalescent Destouches a bel et bien passé huit mois à Londres, au bureau des passeports du consulat français juste avant d’embarquer pour une année au Cameroun. Céline semble avoir hésité à se servir de ce séjour outre-Manche – et des bas-fonds nocturnes de la capitale britannique qu’il avait alors écumés –, pour ajouter une étape à la fuite en avant de son personnage vers l’Afrique puis à New York. Il y a finalement renoncé, non sans se promettre d’y donner suite : ce matériau vécu donnerait un jour matière à un roman à part entière. Guignol’s Band est ainsi l’avorton bâtard du Voyage, son surgeon longtemps refoulé, un peu des deux. Il a d’ailleurs failli servir d’épilogue à Mort à crédit, mais là encore, ça ne cadrait pas : hors champ, hors délais. Mais au-delà de ces contretemps anecdotiques, se profile une discordance de fond : l’incompatibilité d’humeur entre la fresque bohème dont Céline pressentait déjà la tonalité « bouffonne » et la noirceur sidérante de son premier livre.

Reste à sonder le curieux jeu de miroir entre Voyage et Guignol’Band à travers les destins divergents de leur héros respectif. Le fanfaron Bardamu part d’une contradiction liminaire. Engagé sous l’uniforme à rebours de ses vantardises « anarchistes », il en subit aussitôt les conséquences : l’épreuve du feu et d’une déception définitive. Toujours sceptique face au leurre patriotique, au bourbier colonial, au machinisme fordien, à la misère banlieusarde, son esprit critique refera sans cesse son deuil de tout idéalisme. Et s’il porte en lui les traces d’une sensibilité libertaire, ce n’est plus qu’à travers les attitudes résiduelles d’une révolte sans espoir, presque un songe creux. Le jeune Ferdinand de Guignol’s Band, lui, part d’un aveu plus directement autobiographique : « Moi, j’étais qu’un petit cave de naissance, fils de mes parents, employés laborieux, soumis, gentils, bien serviables… » Et si son arrivée à Londres remet en cause la plupart de ses illusions de jeunesse, ce bouleversement n’a rien de dramatique, au contraire, c’est même la meilleure façon de se débarrasser des préjugés familiaux et de leur conformisme servile. Au hasard de ses rencontres, il ne cessera de « s’ouvrir les pupilles », de rompre les amarres avec le système de valeurs étriqués de son milieu d’origine. Au fatal enchaînement des désillusions de Voyage succède ici une dynamique libératrice, un élan vital d’affranchissement existentiel.

Ainsi, à peine débarqué outre-Manche, Ferdinand se trouve des protecteurs peu recommandables : le tenancier de pub Cascade et le pianiste de bar Borokrom. Le premier est l’oncle d’un « pote » de Ferdinand, l’insoumis Raoul Farcy, soupçonné d’automutilation volontaire qui eut l’audace de crier «Mort aux vache » face au peloton d’exécution. À l’image de son défunt neveu, Cascade porte une haine tenace envers les sergents recruteurs et les détectives de Scotland Yard. Trafiquant en tout genre, y compris de filles de joie, ce malfrat rebelle aime à justifier ses activités illégales par un discours teinté de saillies libertaires. Le second, Borokrom, réfugié bulgare et expert chimiste, a pratiqué la « propagande par le fait » vingt ans auparavant : une série d’attentats légendaires. Plus anarchiste que jamais, mais d’un individualisme cynique, il a mis en sourdine ses convictions explosives derrière des refrains de musicien ambulant. Révolté sans foi ni loi – c’est-à-dire sans utopie alternative –, il n’a pas cédé pour autant au vertige des passions tristes ni à quelque aigreur suicidaire. Contrairement à Bardamu et son alter ego Robinson, il a su préserver un gai savoir de la déveine, un art de survivre en chansons à son propre désenchantement. Avec l’appui de tels mentors, si paradoxalement exemplaires, Ferdinand peut se fantasmer en proscrit réfractaire et ses tribulations londoniennes renverser la vapeur du Voyage en ouvrant la voie d’un roman d’initiation aux plaisirs interdits, où la subversion de l’ordre établi se fait au diapason d’une émancipation personnelle réussie. Mais cette voix discordante, ménageant une issue au-delà « du bout de la nuit », devra attendre plus d’une décennie avant d’avoir droit de cité. Et du coup, cette alternative au pessimisme célinien interviendra dans un contexte qui va en bouleverser la portée symbolique.

Entre-temps, l’auteur a en effet déserté le terrain de la fiction pour publier quatre pamphlets d’affilée. En 1940, sa fulgurante carrière de polémiste antisémite connaît un tel succès qu’elle fait déjà de l’ombre au romancier, le mettant presque entre parenthèses. Cruel dilemme que d’être devenu un porte-voix du régime en place, et de sa xénophobie d’État, pour celui qui avait résisté jusqu’en 1936 à l’enrôlement doctrinaire de sa plume. C’est à cette croisée des destins littéraires – entre autonomie préservée de l’imaginaire et écriture «à messâââg » devenue mercenaire – que Céline rouvre le chantier de Guignol’s band pour s’y consacrer toute l’Occupation durant. Mais ce Londres de 1915, il n’avait pu s’empêcher d’en donner déjà un aperçu contrasté, entre dégoût et nostalgie, dans Bagatelles pour un massacre : «C’est pas d’aujourd’hui, tout compte fait, que je les connais, moi, les Sémites. Quand j’étais dans les docks à Londres, j’en ai vu beaucoup des youpis. On croquait des rats tous ensemble, c’étaient pas des yites bijoutiers, c’étaient des malfrins terribles… ils étaient plats comme des limandes. Ils sortaient juste de leurs ghettos, des fonds lettoniens, croates, valaques, rouméliques, des fientes de Bessarabie…» D’une guerre l’autre, et du pamphlet à la fiction, ce qui se joue désormais dans Guignol’s band c’est la façon dont la harangue raciste – non seulement anti-juive mais contre tous les métissages – change de forme une fois déplacée dans l’espace même de son ressentiment : ce Londres cosmopolite, et plus précisément encore, à ce quartier de l’East End qui servit, entre 1881 et 1914, de terre d’asile aux juifs fuyant les pogroms d’Europe centrale. Car c’est justement dans ce ghetto-là que l’auteur de l’École des cadavres a choisi d’installer les silhouettes interlopes de Guignol’s band, non pour y poursuivre par d’autres moyens, romanesque,s, la satire assassine des « Sémites », mais pour plonger Ferdinand dans un bain de jouvence faubourienne, à l’unisson d’une euphorie collective que les rixes et déboires divers ne parviennent pas à assombrir. Nulle vitupération ici contre le péril hébraïque, mais un panorama dyonisiaque de la «Misère» qui brasse «effarouchés truands», «Gredins tous poils ! » et «paumés des quatre Univers». Comme si, deux cents ans après John Gay, Céline actualisait son Opéra des gueux, suivant en cela l’exemple de Brecht qui, dès 1928, avait remis en scène le lumpenproletariat londonien dans son Opéra de quat’sous. Mais sur les planches du Grand Guignol célinien, c’est une cohorte de métèques qui tient le rôle des bandits d’honneur et des joueurs d’orgue de Barbarie. Quant à la musique de fond, entre jazz nègre et transe hindoue, elle métamorphose les faciès d’un peuple d’apatrides en simples masques de carnaval. La force ultime de Guignol’s band tient à cette équivoque fictionnelle : transposer les clichés ethniques du pamphlétaire sur un terrain d’aventures déracialisé, faire passer de l’autre côté du miroir de sa fureur et rendre l’antisémite jamais repenti Céline étranger à sa propre xénophobie. »

[« Des lumières dans la nuit »,

in Le Magazine littéraire,

n°505, pp 74-76, février 2011.]

Pour info, je participe à un cycle de débats & rencontres au Centre Pompidou, alias Beaubourg, le samedi 5 février entre 14h et 16h, le reste du programme est ici.

Dans la foulée, je repars causer du même Céline, en compagnie de Régis Tettamanzi, au Lieu Unique, à Nantes, le mercredi 9 février à 18h30. Pour plus de détail, c’est là.

Et toujours à propos des ambivalences à l’œuvre chez L.-F. Céline, une page entière sur pensebete.archyves.net, avec divers articles, documents et compléments audio-visuels de ce côté-là.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

31 janvier 2011

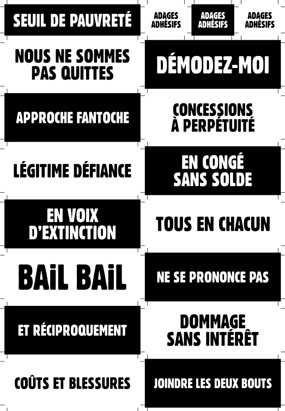

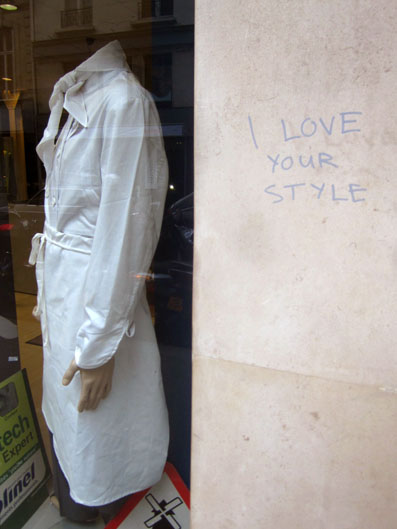

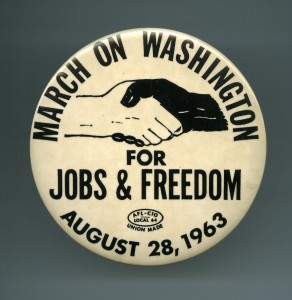

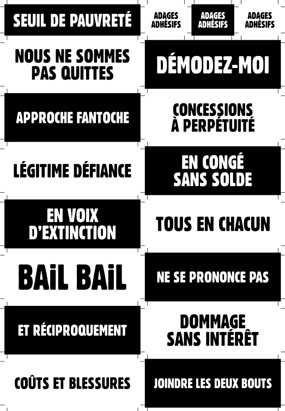

[Adages Adhésifs & Stickers very limited —

Première série, deuxième salve.]

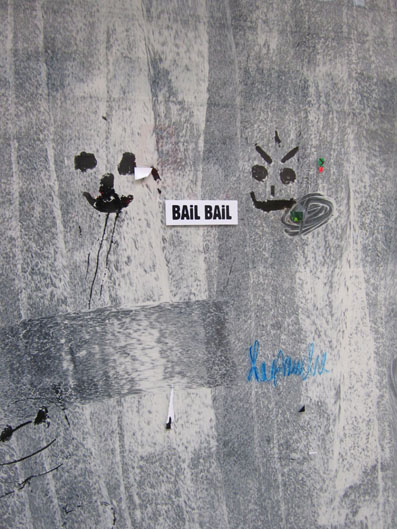

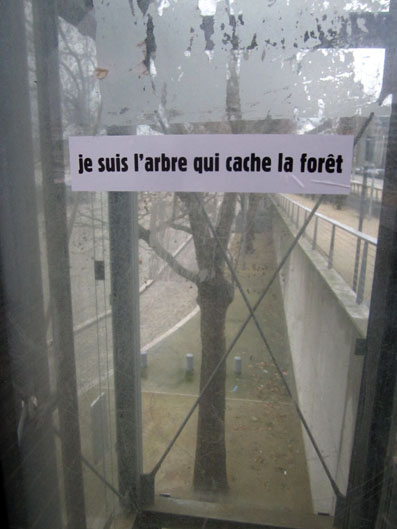

Avec l’Ami Philippe Bretelle, on a conçu une première série d’autocollants, de dix centimètres sur quinze, en noir sur blanc… et réciproquement.

Avec juste trois quatre mots maximum dessus, un petit bout de phrase sans début ni fin.

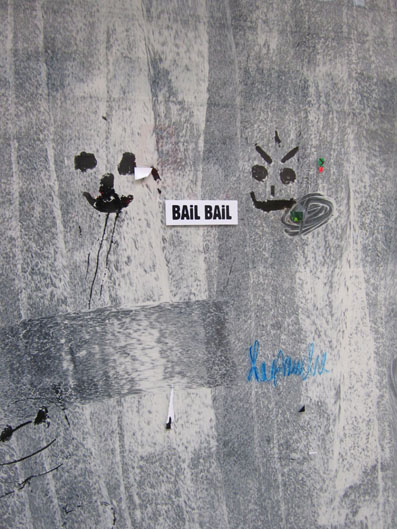

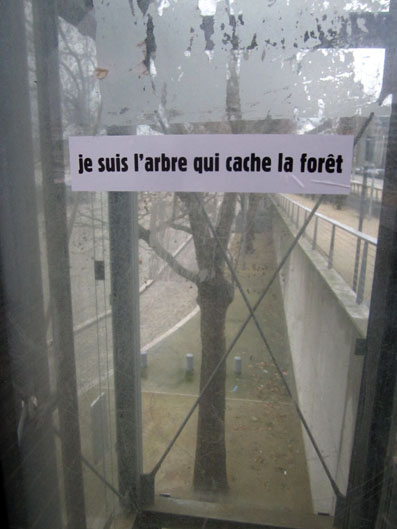

Ces « Adages Adhésifs », comme autant de cadavres exquis typographiques, ne prennent sens qu’in situ, en plein air (de rien), au moindre recoin de la rue, n’importe où mais pas n’importe comment, pour que ça colle vraiment entre brève de style et fragment de réalité. Histoire d’en foutre partout où ça nous plaît, d’inventer de petites légendes à la vie quotidienne, de la sous-titrer pour de faux, de créer ici et là très littéralement des lieux-dits.

Pour suivre à la trace la dissémination urbaine de ces stickers, on avait déjà donné un échantillon de photos de ce côté-là.

Et le diaporama complet ici même.

Mais en attendant les messages subliminaux de la deuxième série, d’autres images à la dérobée.

PS : Quiconque voudrait se faire envoyer tel ou tel spécimen n’a qu’à le demander [y.contact@pensebete.archyves.net] dans la faible limite des stocks disponibles.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

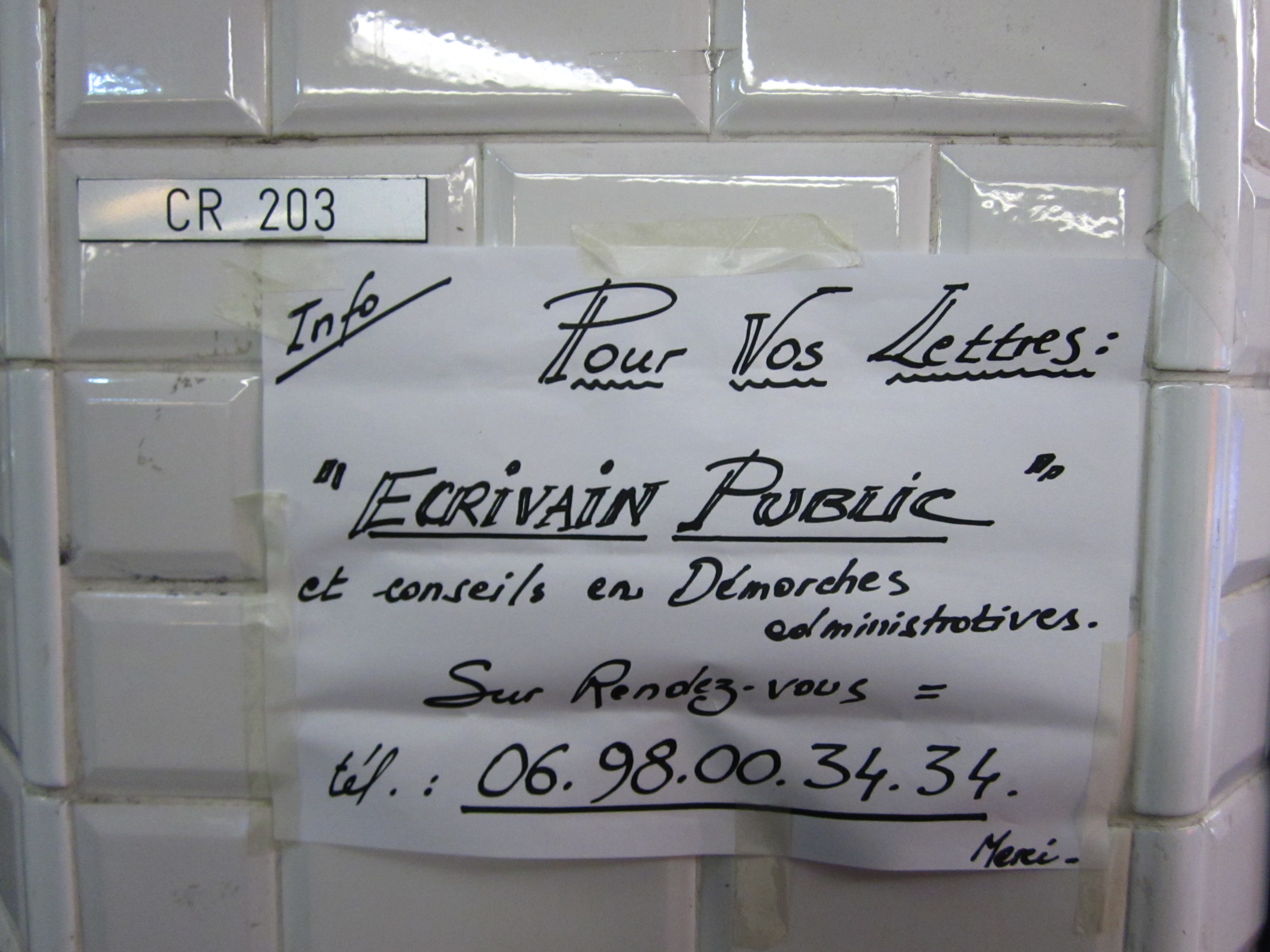

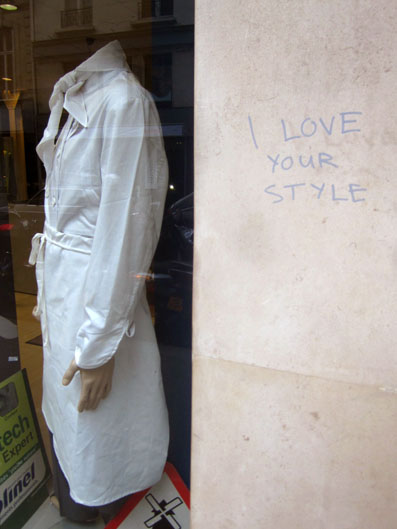

25 janvier 2011

[Texticules et icôneries —

L’homme invisible & son complimenteur.]

Perdre la face comme un fait exprès.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même