MON ACTE MANQUÉ PRÉFÉRÉ : «UN HOMME QUI DORT» DE GEORGES PEREC.

Il y a six mois, Stéphanie Khayat me proposait de participer à un ouvrage collectif La bibliothèque des écrivains – le livre qui a changé leur vie, projet dont les bénéfices seraient reversés à l’association «Bibliothèques Sans Frontières». Exercice d’affinité sélective très embarrassant, mais bon, tant qu’à choisir autant faire un sort au plus déroutant des voyage immobile, j’ai opté pour cet entêtant bouquin qui met aussitôt son lecteur en abyme, revisitant ses propres actes manqués entre le lignes, dont, au premier titre ce flux de conscience saisi par l’inquiétante torpeur de l’irréalité quotidienne.

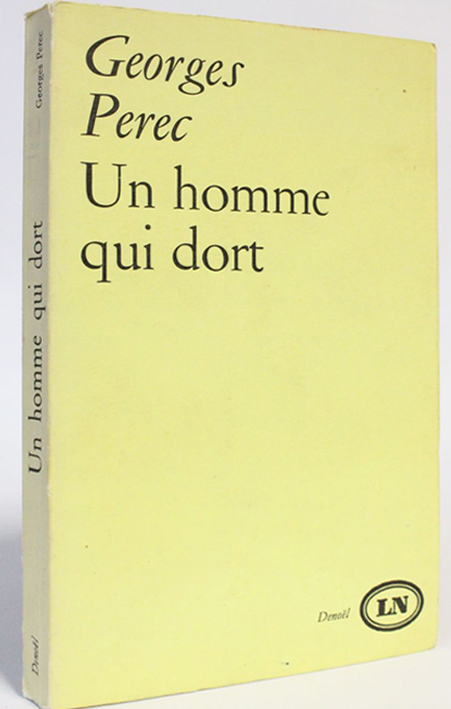

Choisir parmi mes bouquins fétiches lequel aurait le plus compté ? Cruel dilemme, d’autant que ça ne cesse d’évoluer en cours d’existence. À vingt ans, aimanté par trop de découvertes, j’aurais eu bien du mal à n’en piocher qu’un seul ; dix ans plus tard, entre Céline et Genet, j’aurais tiré à pile ou face : Voyage au bout de la nuit ou Notre-Dame-des-Fleurs ; la décennie d’après, j’aurais encore eu du mal à trancher : Scène de la vie d’un faune d’Arno Schmidt ou La Pornographie de Witold Gombrowicz. Selon les âges de la vie, on ne cherche pas la même chose dans les livres, une chambre d’échos ou un ailleurs radical, un murmure ou un cri, un garde-fou ou un détonateur. Quant au titre qui m’accompagne aujourd’hui en sourdine… disons Un homme qui dort de Georges Perec, sachant qu’au sortir de l’adolescence sa prose hypnotique m’aurait peut-être laissé perplexe, trop exalté que j’étais pour goûter le nuancier de ce voyage intérieur.

Ce roman part d’une hypothèse simplissime, ruminée dans les vapeurs d’un demi-sommeil : un étudiant de 25 ans qui, ce matin-là, devait plancher sur l’épreuve écrite de son Certificat d’Études Supérieures de Sociologie Générale, cède à la tentation de rester au lit. L’enjeu du livre entier tient à cette anodine panne d’oreiller. Tout ce qui aura lieu par la suite découle de ce quasi non-événement. Comble d’ironie, l’intrigue fictionnelle est ici réduite à sa plus expression : un acte manqué. Partir de presque rien – l’infime grain de sable d’une torpeur passagère qui va faire dérailler le train-train quotidien –, et voir jusqu’où ce faux bond peut imprimer sa marque, faire bifurquer une destinée. Et plus le temps passe, plus cet infime incartade creuse un gouffre, maintenant que ses rares camarades se sont lassés de frapper à sa porte, en vain. Désormais, les ponts sont coupés ; reclus dans sa chambre de bonne, le voilà devenu observateur d’un monde extérieur dont il s’est absenté, et nous, lecteurs, face à l’œuvre au noir que produit son propre désœuvrement.

Et inutile d’espérer quelques commentaires d’un narrateur omniscient sur ce personnage en léthargie onirique. Perec se garde bien de justifier son attitude via des travers psycho-pathologiques. Sa déviance statique n’a pas de mobile vindicatif, pas d’imbroglio familial à démêler, pas de visée subversive à défendre. Ce jeune homme lambda est agi par une force d’inertie insurmontable. Ni révolté ni résigné, il a endossé la neutralité d’un pur témoin de l’infra-réalité alentour, à l’écoute les rumeurs de la ville, des bruits mitoyens, sans espérer une issue libératrice ou désespérer d’une captivité solitaire, même si son détachement existentiel s’attache aux plus infimes détails, son apparente insensibilité demeure aux aguets. Nous voilà voués à éprouver les effets vertigineux d’une faille spatio-temporelle.

Plus loin dans le livre, il finira par quitter son refuge parisien pour rendre visite à ses parents, puis de retour dans sa sous-pente passera ses journées à arpenter la ville en étranger radical, « sentinelle » ou « vigie » du puzzle urbain dont il n’est plus que la « pièce manquante ». Mais à force de m’échiner à décrire l’intrigue minimale d’Un homme qui dort, j’allais oublier l’essentiel : Perec a choisi de l’écrire au « tu », se défiant à la fois du « je » autoréflexif et du « il » objectivant. Via l’entre-deux de ce tutoiement, l’auteur s’adresse intimement à chaque lecteur autant qu’à ce personnage , à moins que ce dernier n’ait engagé en son sein un semblant de dialogue. Curieux procédé qui nous inclue dans un curieux jeu de miroir : s’identifier à un être en voie de désidentification. Et plus nous lui prêtons existence, plus il devient insaisissable, selon une inquiétante familiarité que chacun entretient avec la part d’inconnu en soi-même. Suivre une trajectoire individuelle qui estompe ses propres repères, efface ses certitudes, c’est accepter qu’au terme du voyage on partage un certain état de confusion, entre rêve éveillé et flou complet.

Mais revenons au tout début du livre, à son motif initial. Difficile de ne pas voir dans l’examen esquivé de cet étudiant en sociologie un écho à la mauvaise volonté chronique du fameux Bartleby de Melville, ce gratte-papier qui « préfèrerait ne pas », échappant ainsi à toutes les tâches de sa fonction et finissant d’ailleurs par transformer son bureau en chambre à coucher, sans qu’on puisse définir ce qui anime ses désistements à répétition ni son isolement progressif. Deux endormis qui à bas-bruit se soustraient à leur rôle institutionnel, mais sans tapage ni rapport de force, l’air de rien justement, en creux ; deux être aspirant à faire défaut, à n’avoir plus aucune des qualités requises par l’ordre social. Chez Bartleby, on a souvent valorisé un adepte de la « résistance passive », en faisant l’impasse sur l’issue tragique de la nouvelle de Melville. Chez son alter ego pérecquien, on pourrait aussi déceler une figure plus actuelle de la « désobéissance civile », un appel à sortir du cadre étroit de la normalité pour cultiver son jardin secret hors champ. Et cela de façon prémonitoire puisque le livre est paru en 1967, juste avant l’appel d’air de mai 68, et son aspiration à « jouir sans entraves ».

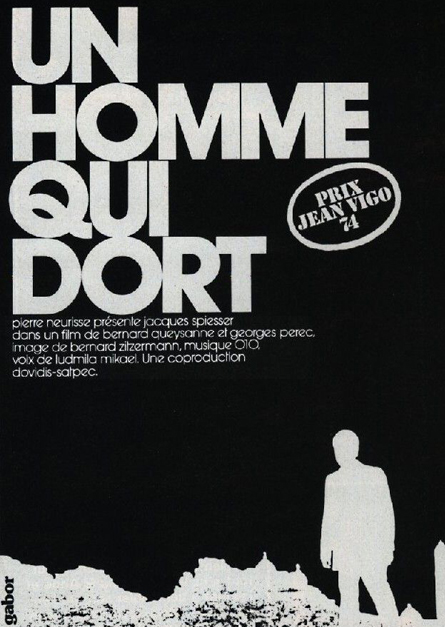

Reste que le « pas de côté » de ce jeune étudiant n’est pas celui d’un futur « enragé » – ni d’un disciple Gébé & Doillon qui, en 1973, proposait dans l’An 01 : «Et si on arrêtait tout… ?!». –, il ouvre un espèce d’espace mental nettement plus contrasté : entre libre association de sensations, nonchalance assumée, goût de l’errance nocturne d’une part et lassitude accumulée, souffrance latente, sentiment de vacuité d’autre part. Et c’est à cette croisée-là que ce roman a résonné sismiquement en moi, parce qu’il met au jour l’extrême ambivalence de toute confrontation à nos humaines servitudes, comme si chaque objection de conscience se doublait d’une certaine dose d’angoisse, et chaque tentative de rupture avec nos obligations routinières s’éprouvait au risque d’un trou noir mélancolique. Pas d’échappée belle sans sa part ombreuse, et réciproquement. La façon dont Perec aborde cette robinsonnade à l’écart des aliénations disciplinaires suit jusqu’à son terme les sinusoïdes de l’émancipation et de la dépression, sans happy-end bêtement résilient, mais selon un fil du rasoir fascinant entre des humeurs tantôt sereines tantôt défaillantes, d’une phrase à l’autre. Et ce tremblement-là, je l’ai encore sur les lèvres en y repensant. S’y ajoutent les plans documentaires du film éponyme que Georges Perec et Bernard Queysanne ont réalisé presque clandestinement six ans après la sortie du livre, avec l’entièreté du texte psalmodié en voix-off par Ludmilla Mickaël. Une autre façon de se laisser ensorceler par le clair-obscur de ce rêve éveillé.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même