3 février 2021

[De quel feu brûlait l’incendiaire du Reichstag ?

à lire in extenso dans la revue Jef Klak (n°7).

Lien pour partager l’article : c’est juste là.

En 2003, nous avions rassemblé, annoté et présenté, en amicale complicité avec Charles Reeve, des carnet de voyage, les articles d’un journal de chômeurs et le procès-verbal d’interrogatoire de Marinus Van der Lubbe dans un livre Carnets de route de l’incendiaire du Reichstag (Verticales). Les fake news concernant son geste et ses motivations ayant la vie dure depuis 1933, surtout en France, j’ai pensé qu’il était utile de refaire le point. De larges extraits ci-dessous:

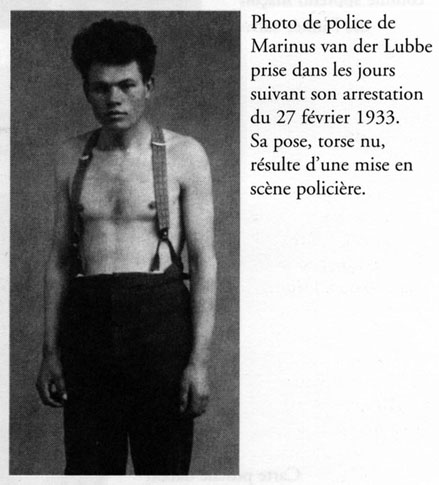

« Le soir du 27 février 1933, vers 21h30, un certain Marinus van der Lubbe, chômeur néerlandais de 24 ans, est arrêté à l’intérieur du Reichstag en flammes. Ancien membre du parti communiste hollandais, il revendique aussitôt cet acte de « protestation », perpétré en solitaire, contre un édifice « symbolique ». Soixante-dix sept ans après les faits, la consultation de quelques manuels d’histoire en ligne donne le ton : « Hitler fait incendier le Reichstag en février 1933 par un garçon manipulé par les Nazis. Celui-ci se déclare communiste, ce dont Hitler prend prétexte pour interdire le Parti communiste et arrêter ses dirigeants et ses 4 000 permanents. » (Maxicours.com) ou « Les nazis prennent prétexte de l’incendie du Reichstag, attribué abusivement à un déséquilibré, membre du parti communiste, pour interdire ce dernier et abolir les libertés civiles. » (Lelivrescolaire.fr). Ainsi le jeune incendiaire du parlement berlinois passe-t-il encore, en France surtout, pour un « manipulé », un « déséquilibré », voire un « exalté un peu simple d’esprit, très probablement à l’instigation des nazis » (Le Petit Robert des noms propres), comme si, selon de mauvaises habitudes policières, il suffisait de se demander à qui profite le crime pour éclaircir le cours de l’Histoire.

Pourtant, dès le printemps 1933, un comité de soutien hollandais avait réuni en un Roodboek (Livre rouge) des écrits de Marinus van der Lubbe et des témoignages de ses proches, dont de larges extraits traduits en français furent diffusés dans les milieux libertaires par André Prudhommeaux et Alphonse Barbé. Cette première somme ainsi que d’autres éléments exhumés par des historiens allemands – dont Fritz Tobias au début des années 60 –, permettent de retracer le cours de son engagement socio-existentiel. Autrement dit, de remonter à la source des « motifs politiques » invoqués par celui qui, soixante-seize ans après sa décapitation sous la hache hitlérienne, n’en a pas tout à fait fini avec le portrait à charge de la propagande stalinienne : un « fou stupide » à la solde des Sections d’assaut.

Rassemblons donc les pièces de son puzzle biographique. Né le 13 janvier 1909, à Leyde. Marinus est le fils de Franciscus Cornelis van der Lubbe, commerçant ambulant ayant quitté le foyer peu après sa naissance et de Petronella née van Handel, asthmatique chronique travaillant dans une boutique à Den Bosch, et mère de six enfants, dont quatre d’un premier mariage. Après le décès de sa mère, en 1921, il s’installe chez sa demi-sœur, Annie Sjardijn, qui habite à Oegstgeest. Après de brèves études dans une école protestante, il se fait embaucher comme apprenti maçon dès 14 ans, tout en fréquentant la bibliothèque publique et adhérant à une organisation de jeunesse du parti communiste néerlandais, De Zaaier (Le Semeur).

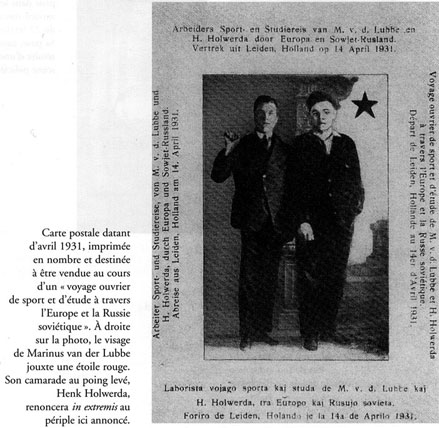

En 1927, déjà blessé aux yeux par de la chaux vive quelques années auparavant, un second accident du travail, le contraint à une hospitalisation de plusieurs mois sans récupérer toutes ses capacités ophtalmiques. Désormais bénéficiaire d’une pension hebdomadaire d’invalidité de 7,5 florins, il la complète par divers petits boulots : garçon de café, coursier, matelot, vendeur des pommes de terre dans la rue. Repéré par la police pour ses interventions publiques au nom de la Ligue de la jeunesse communiste, puis sommé de déménager par son beau-frère, il revient à Leyde et s’installe dans une chambre meublée dont il partage le loyer avec un camarade communiste, Piet van Albada. L’été suivant, Marinus effectue un premier voyage à pied et en auto-stop à travers la Belgique et l’Allemagne. De passage à Calais, cet excellent nageur envisage la traversée de la Manche, défi sportif qui chaque année fait l’objet d’un prix (5 000 florins). De retour chez lui en octobre, il loue un local de réunion baptisé Maison Lénine, intervient dans les grèves locales et les manifestations de chômeurs. Dès 1929, il reproche à la direction du parti communiste hollandais (CPN) sa ligne timorée, bureaucratique et électoraliste, coupée des luttes spontanées des travailleurs et des chômeurs. Au contact de Van Albada, son co-locataire rallié aux oppositionnels du Groep van Internationale Communisten (GIC, Groupe des communistes internationaux), il menace de démissionner à plusieurs reprises. En décembre, dans une lettre adressée à la direction locale du Parti, Marinus expose ainsi son dilemme : “Je sens bien aujourd’hui que je ne suis pas du tout [un vrai bolchevique] (même si je condamne de manière radicale le capitalisme et tout ce qui a rapport à lui) et que je ne le serai jamais. Au contraire, je me sens étranger dans ce camp (je veux parler du parti)”. En mars, préparant avec son camarade Henk Holverda un périple à travers l’Europe, il fait imprimer des cartes postales où tous deux figurent en photo, poings levés surmontés d’une étoile rouge, sous-titré en esperanto, en français et en allemand : Voyage ouvrier de sport et d’étude. La section de Leyde du parti communiste refusant de soutenir leur projet de rejoindre l’URSS, Holverda s’en désolidarise. La rupture définitive de Marinus est consommée, sans qu’il renonce à partir en solitaire, tout en consignant ses impressions dans un carnet de route. Quelques extraits de ce précieux document suffisent à illustrer l’état d’esprit d’un prolétaire ambulant d’alors, cheminant sur le vieux continent, comme son lointain cousin le hobo révolutionnaire Joe Hill aux USA [auquel le cinéaste suédois Bo Widerberg consacra un film bouleversant en 1971], pour témoigner d’un internationalisme en acte, sans patrie ni frontière.

Mardi 15 septembre 1931.

Voici mon plan de voyage tel que je l’ai établi cet après-midi. Il me faudra deux ou trois semaines, un mois peut-être, pour aller à Constantinople. Ensuite, deux à trois mois pour aller en Chine et revenir, ce qui fait que je compte être de retour en Hollande vers le mois de mai. Au cas où j’aurais des difficultés avec la police ou autres, tout ce plan tombe évidemment à l’eau.

Mercredi 16 septembre 1931, Peisendorp.

Je vois qu’on peut suivre la frontière allemande et je vais rester en Allemagne jusqu’à jeudi. Je compte envoyer encore une lettre en Hollande depuis l’Allemagne. Dans le dernier village, j’ai eu la bonne surprise de tomber sur un type qui m’a donné un bon imperméable et une paire de bons souliers, dans lesquels je suis à mon aise. Il m’a prié de lui envoyer une carte postale quand je serai un peu plus loin, ce que je ne manquerai certainement pas de faire.

[…]

Klagenfurt, samedi 26 septembre 1931.

Je note encore que j’ai passé toutes les dernières nuits chez des paysans, vu qu’il est impossible d’aller dans les asiles municipaux qui sont réservés aux Autrichiens. Mais on dort très bien chez les paysans et , pour la plupart, ils donnent aussi quelque chose à manger et du café. Ainsi, le dernier paysan me racontait qu’ici, tout près de Villach in Broek, les communistes ont fait pas mal de remue-ménage et que tous les gendarmes ont été appelés en renfort, y compris ceux de son village. Et il aurait bien aimé que du coup son village s’y mette à son tour. Je cherche depuis quelques jours à acheter un harmonica; on voit beaucoup de jeunes gens qui en ont et je voudrais bien apprendre à en jouer, je trouve ça très beau.

[…]

Mardi 29 septembre 1931, Ptry.

J’ai marché toute la matinée pour parcourir les 26 km jusqu’à Ptry car je n’ai pas trouvé d’auto. Cet après-midi, tout près de Ptry, j’ai été arrêté par des gardes champêtres. Mais le maire a tout de suite vérifié mes papiers, on m’a laissé m’en aller. Ensuite, j’ai trouvé une belle étendue d’eau claire où j’ai eu beaucoup de plaisir à nager. L’eau est aussi froide qu’en Hollande, mais c’était pourtant bien plaisant de nager. Je devrais faire cela plus souvent, pour me changer un peu de la marche. En Yougoslavie, on voit beaucoup de femmes et d’enfants au travail. Les enfants de 7 à 10 ans travaillent avec les plus grands et conduisent des charrettes.

[…]

Vendredi 2 octobre 1931.

À Djurdjauw, j’ai trouvé un brave homme de paysan chez qui j’ai bien dormi et bien mangé. J’ai aussi eu une longue discussion avec un étudiant qui étudiait la philosophie à Zagreb et qui était revenu passer ses vacances chez lui. Lorsqu’il me demanda à brûle-pourpoint ce que j’étais, j’ai répondu sans hésiter “communiste” pour voir ce qu’il dirait. Mais il m’a juste signalé qu’on était très sévère ici et qu’il fallait faire attention, pour ne pas se retrouver en taule. J’ai également rencontré un cordonnier qui a réparé mon sac à dos déchiré. Il a bien fait ça et il a aussi recousu mes chaussures qui bâillaient de partout. Je lui ai promis de lui envoyer une carte. Entre autres, il m’a expliqué qu’il y a ici une dictature militaire et que pour ce qui est de se réunir et de la liberté de la presse, ça ne va pas loin.

[…]

Jeudi 8 octobre 1931, Roema.

Je vais boire encore un peu d’eau avant de me mettre en route en chantant ou en jouant à l’harmonica la chanson “En avant, c’est notre mot d’ordre, la liberté ou la mort”. Ici, on ne sait pas ce que ça veut dire et même s’ils le savent, ça ne fait rien. Mais il y a bien d’autres chansons, comme “l’Internationale”, que je ne sais pas encore jouer.

[…]

Vendredi 9 octobre1931.

Dans un voyage comme celui que je fais, il y a bien d’autres moments agréables ou particuliers qui révèlent la bonté des hommes et on se dit alors: “Tu n’as donc pas donné pour rien, nous combattrons plus tard tous ensemble”. […] Une fois, j’étais encore sur une charrette. C’était l’heure de la sortie des écoles et deux garçons grimpent sur la charrette qui, du coup, était bien pleine. D’autres nous couraient après mais ils abandonnaient l’un après l’autre. Il en restait pourtant un, un petit gars de six ans environ, qui courrait et s’est accroché à la charrette jusqu’à ce que je le hisse à bord. Il était encore loin de chez lui et c’est pourquoi il ne voulait pas abandonner cette aubaine. Et c’est vrai, on peut aimer les enfants. Parmi eux, on en rencontre parfois qui nous font sentir qu’un jour le monde changera et que tout sera différent. Cela se reflète dans leurs yeux. Et ce refrain “Nous sommes la jeune garde du prolétariat” sonne pour eux tous, car ce sont bien eux. Et puis il a sauté à bas de la charrette, pour prendre un chemin de traverse et longtemps il a agité la main pour me dire adieu. Pourtant, je n’avais presque pas parlé avec lui.

[…]

Mercredi 14 octobre 1931.

Je m’étais proposé d’aller en Chine et à Tbilissi, qui est en Russie. Comme je ne suis tout de même pas très loin, au lieu de Tbilissi, je vais tâcher d’aller jusqu’en Russie, dans la partie européenne et atteindre Odessa et Ryeo. J’essaierai de franchir clandestinement la frontière rouge. […] Je vais essayer d’être en Russie pour la commémoration de la Révolution, qui se tient du 7 au 14 novembre, à ce que je pense. Si ça ne marche pas, je rentrerai simplement chez moi.

[…]

Fin novembre, revenu en Hollande, il se rend à Enschede en vélo, où des grèves sauvages touchent l’industrie textile, dont il témoigne par écrit auprès de Henk Canne Meijer, membre amsterdamois du GIC et théoricien du radencommunisme [communisme de conseils]. Début janvier 1932, alors que le Bureau d’aide des chômeurs de Leyde lui refuse des fonds pour l’ouverture d’une bibliothèque, Marinus casse les vitres du centre, se fait arrêter et condamner à trois mois de prison. Pour y échapper, il reprend la route vers Budapest, puis la Pologne, où, après avoir tenté de franchir illégalement la frontière avec l’URSS, il passe trois semaines sous les verrous. Dès son retour aux Pays-Bas, toujours poursuivi pour son acte de vandalisme, il est incarcéré à La Haye. À peine libéré, début octobre, voyant à nouveau échouer sa demande d’aide pour un projet de bibliothèque, il entreprend une grève de la faim, obtient gain de cause après onze jours de jeûne et contribue dans la foulée à un éphémère journal de chômeurs, Werkloozenkrant. Rédacteur principal dudit brûlot, il y appelle à l’auto-organisation des sans-travail tout en dénonçant l’immobilisme des bureaucraties syndicales. Un bref extrait du premier numéro, paru le 22 octobre 1932, permet de mesurer les principes actifs et les enjeux concrets de sa dissidence :

Le mardi 11 octobre quelques chômeurs du Comité des sans-travail de Leyde avaient organisé une discussion générale dans le but d’y envisager une bonne fois pour toute la lutte des chômeurs et son organisation.

Cette organisation était tout à fait nécessaire, car aucune organisation ne s’occupait plus de l’action générale à mener par les chômeurs ni du soutien de celle-ci. Inutile de parler de la W.S.C. (organisation des chômeurs créée par le parti communiste), elle est tombée dans une profonde léthargie, entrecoupée de convulsions spasmodiques, et ne désire rien moins que d’être inquiétée dans son agonie par une action réalisée en dehors de ses rangs, et qu’elle a saboté en toute occasion. L’agonie du Comité était inévitable, car la domination bolchéviste enlevait à chacun de ses noyaux toute indépendance de décision et d’action et ceux-ci devaient exécuter par ordre les directives d’en haut.

[…]

Camarades, nous avons essayé de jeter un peu de lumière sur l’organisation des chômeurs et de montrer la nécessité de l’existence de comités indépendants. Dans le prochain numéro de notre journal, nous essaierons de vous expliquer ce que veulent les comités indépendants et comment ils travaillent.

Debout pour une lutte indépendante et autodirigée contre le capitalisme et pour le pouvoir des travailleurs.

Comité des chômeurs de Leyde.

C’est à cette époque que Marinus se rapproche de Eduard Siërach, ex-leader de la mutinerie du croiseur Zeven Provinciën en 1917 et animateur de la Linksche Arbeiders Oppositie (LAO, Opposition ouvrière de gauche). Dans leur revue, Spartacus, ces “communistes de conseils” y prônent l’idée “d’actes exemplaires” – autrement dit d’actions minoritaires, violentes ou non, en vue de radicaliser la lutte de classe. En décembre, lors de la grève des chauffeurs de taxi à la Haye, il intervient dans une assemblée, s’en prend aux “tromperies” du parti communiste et des syndicats, réaffirmant l’idée d’autonomie des luttes sociales. Se sachant atteint de tuberculose aux yeux, Marinus sort de l’hôpital le 2 février 1933, trois jours après que Hitler ait été nommé chancelier du Reich. Une semaine plus tard, encore convalescent, persuadé qu’“il faut faire quelque chose ”, Marinus entame sa marche solitaire vers Berlin, où il arrive le 18 février, tandis que de nouvelles “ordonnances d’exception” ont déjà restreint les libertés publiques assurant aux nationaux-socialistes un quasi monopole de la propagande pour les élections législatives du 5 mars. La suite, on la lit dans le procès-verbal des interrogatoires auxquels l’auteur de “l’attentat incendiaire” sera soumis jusque début mars :

À Berlin, j’ai lu les tracts des différents partis et je me suis rendu dans différents bureaux d’aide aux chômeurs : à Lichtenberg, Wedding et Neukölln. […] J’ai par exemple proposé d’organiser une manifestation. On m’a expliqué qu’il fallait d’abord s’adresser à l’organisation, le KPD [Parti Communiste Allemand], qui examine la question de savoir si oui ou non il faut manifester. […] J’ai aussi assisté à un meeting du KPD. C’était au Palais des sports. J’avais l’intention d’intervenir dans les débats mais je n’ai pas pu parce que le meeting […] a été dissout par les dirigeants du KPD eux-mêmes, à l’arrivée de la police, et que les manifestants ont obéi à leurs dirigeants au lieu de continuer comme prévu. »

[…]

Samedi [25 février 1933], j’ai quitté l’auberge à 10 heures pour me rendre dans le centre […]. Comme les travailleurs ne voulaient rien entreprendre, j’ai voulu faire quelque chose moi-même. Provoquer un incendie me paraissait être un bon moyen. […] Pour ce faire, j’ai acheté deux paquets d’allume-feu à 15 pfennig dans la Neanderstrasse. […]. Je ne voulais pas m’en prendre à des individus mais à quelque chose qui appartienne au système. Les bâtiments publics convenaient donc pour cela, comme par exemple le Bureau d’aide des chômeurs parce que c’est un bâtiment où se retrouvent des travailleurs. Ensuite, l’Hôtel de ville, qui est un bâtiment qui fait partie du système, et puis le Slot. Ce dernier parce qu’il est situé dans le centre et qu’en cas d’incendie les flammes auraient été visibles de loin. Comme aucun ce ces trois incendies n’a pris et que mon geste de contestation n’avait rien donné, j’ai choisi le Reichstag, car c’est le point central du système

[…]

L’après-midi, j’ai attendu qu’il fasse noir […], je suis arrivé au Reichstag et j’en ai fait le tour. Arrivé au pied de l’escalier qui mène au perron, j’ai escaladé la façade par la gauche (lorsqu’on regarde le bâtiment) en grimpant sur une corniche à hauteur d’homme et je suis arrivé sur un petit balcon. J’ai forcé la porte-fenêtre et je suis rentré dans une pièce. Là, j’ai allumé un premier feu avec un des allume-feu que j’ai placé près d’un rideau. Comme le feu ne prenait pas bien, j’en ai allumé un deuxième que j’ai laissé sur la table. Je voulais m’éclairer avec, car la pièce était très sombre. J’ai pris un couloir et j’ai enlevé mon manteau et ma veste. Entre-temps, les flammes s’étaient éteintes et j’ai mis le feu à mon pull-over pour pouvoir emporter du feu ailleurs. […] Je me suis retrouvé dans une petite pièce et je suis remonté en courant dans l’escalier. J’avais emporté une nappe enflammée et je suis arrivé dans une grande église [en réalité, la salle du parlement].[…] Là, j’ai poussé quelques débris enflammés sous un siège pour y mettre le feu. Je suis retourné dans la salle Bismarck et j’ai entendu à nouveau des voix. J’ai pensé que c’était la police et j’ai attendu. […] À la question de savoir si j’ai agi seul je déclare que c’est bien le cas. Personne ne m’a aidé dans mon action.

Rien de si obscure ou suspecte dans la résolution finale de ce jeune insurgé social qui croyait trouver dans les quartiers rouges de Berlin, face à la montée en puissance du “fascisme meurtrier” le prochain épicentre de “la révolution mondiale”. D’autant qu’il n’avait pas fait mystère de sa sensibilité politique : “Je suis devenu membre du Parti communiste hollandais à 16 ans. J’en suis parti à 23 ans. [ailleurs, il précise la date de mars 1931]. […] Je n’acceptais pas que ce parti joue un rôle dominant parmi les travailleurs et qu’il ne les laisse pas prendre eux-mêmes les décisions. Je suis solidaire du prolétariat dans la lutte de classes. Ses dirigeants doivent être à l’avant-garde. Les masses doivent décider elles-mêmes ce qu’elles font ou ne font pas.” En visant les Bureaux d’aide social et le “cœur du système” parlementaire allemand, Marinus désirait conjuguer lutte pour l’auto-organisation des chômeurs et combat contre l’illusion électoraliste. Marqué par le spectacle d’une apathie générale dans les quartiers ouvriers, alors que le chancelier Hitler monopolisait déjà la plupart des leviers de pouvoir à quatre semaines du prochain scrutin législatif, son geste a sans doute eu plus à voir avec un baroud d’honneur désespéré, sans relais sur place, qu’avec une de ces « actions exemplaires » agissant comme une « étincelle pouvant causer une explosion », selon la position défendue par certains de ses camarades « communistes de conseil » au Pays-Bas.

Ce n’est qu’une fois justice rendue à la flamme anticapitaliste ayant animé la brève existence de Marinus van der Lubbe qu’il est possible d’appréhender les conséquences immédiates de l’incendie du Reichstag. Le soir même, le chancelier Hitler fait signer par le président Hindenburg un “Décret pour la défense de la Nation et de L’État”, instaurant un état d’urgence qui demeurera en vigueur jusqu’en 1945. Dans la matinée du 28 février, plusieurs milliers d’élus et de permanents communistes sont arrêtés et conduits dans les casernements de S.A. Pour ce faire, les nazis utilisent, en les complétant, les listes constituées une décennie durant par les gouvernements sociaux-démocrates ou de centre-droit face aux menaces supposés d’un putsch bolchévique. Le lendemain, Ernst Torgler, chef du groupe communiste au Reichstag, se constitue prisonnier, accusé comme Georgi Dimitrov – dirigeant le bureau européen du Komintern à Berlin –, ainsi que deux autres fonctionnaires bulgares Blagoï Popov et Vassil Tanev, de « tentative de subversion de l’Etat et complicité d’incendie sur un édifice public ». Malgré les dénégations de Marinus – clamant l’innocence de ses co-inculpés avant et pendant le procès – l’appareil national-socialiste rassemble à la hâte les preuves d’une prétendue action concertée, trop content de pouvoir accréditer la thèse d’un « complot moscovite » à quelques jours des élections législatives. Le 5 mars, les nazis obtiennent 44% des suffrages, les sociaux-démocrates se maintiennent, ainsi que les communistes dont les élus, eux, n’auront pas le droit de siéger. Quant au députés conservateurs du Zentrum, ils votent après arrangement en coulisses les « pleins pouvoirs » aux chancelier Hitler.

Comme l’examen chronologique des événements l’atteste, l’incendie du Reichstag ne fut qu’un jalon parmi tant d’autres dans la très progressive installation au pouvoir du régime hitlérien. Vouloir en faire un point de bascule décisif, c’est chercher à masquer la dérive autoritaire du régime de Weimar, son insidieuse fascisation à bas bruit, derrière une façade légale intacte, tandis que les pouvoirs de police étaient peu à peu délégués aux supplétifs nationaux-socialistes. Le mythe d’un fossé infranchissable entre Démocratie représentative et État totalitaire devant être préservé à tous prix, autant céder à cet enfumage grossier : faire croire que c’est parmi les décombres du Reichstag, dans le ventre tout juste éteint de son brasier, que serait née la « bête immonde ». Scénario-catastrophe qui voudrait réduire l’émergence du fascisme à un malencontreux concours de circonstances et faire de l’activiste révolutionnaire Marinus l’instigateur accidentel de cette anomalie historique, comme un simple exalté pris au piège de sa furie extrémisme. D’où la morale de cette fable à grand spectacle : petits idéalistes en herbe, ne jouez jamais avec le feu de la révolte, vous engendrerez des monstres.

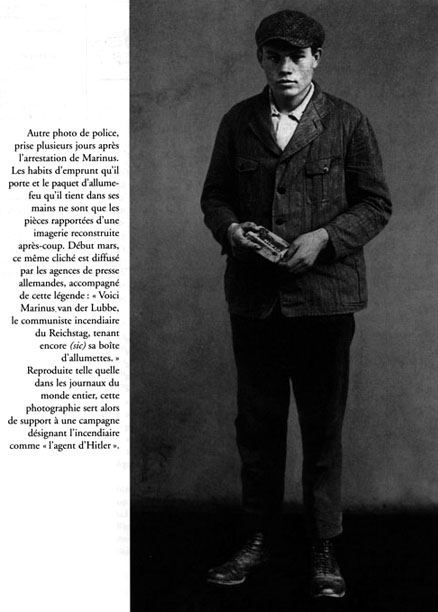

Autre thèse, plus plausible à l’époque, celle figurant dans les tracts du parti communiste distribués par dizaines de milliers au lendemain de la dévastation du parlement berlinois : l’incendiaire est un « agent hitlérien venu de l’étranger ». Certes, sur le moment, les leaders du KPD ont sans doute cru à une provocation nazie. Reste qu’une fois renseignés sur les activités du jeune chômeur de Leyde par le parti-frère hollandais, ils ont eu les moyens de savoir à quoi s’en tenir : ce trouble-fête était le dernier rejeton antiparlementaire des “gauchistes infantiles” que Lénine avait dénoncé au début des années 20. Malgré l’évidence des attaches de Marinus avec les radencommunistes hollandais, le Komintern mener une enquête à charge, sous la houlette de Willi Münzenberg. Et quelques mois plus tard, le Livre Brun paraît, bientôt traduit en 19 langues, dont un chapitre entier est consacré à énumérer les tares psycho-pathologiques de “L’instrument van der Lubbe”, avant de prêter à ce “jeune pédéraste à moitié aveugle” une liaison fictive avec un dignitaire des Section d’assaut. La suite coule de la même source affabulatrice : Marinus n’aurait été qu’un leurre envoyé sur place pour faire croire à un coup d’état bolchévique tandis qu’une autre équipe de pétroleurs se serait introduite par un souterrain secret pour mettre en œuvre l’embrasement général. En septembre 1933, à Londres, un contre-procès organisé par un Comité antifasciste international, soutient de plus belle ce scénario abracadabrant, aussi mal ficelé d’ailleurs que celui échafaudé par Goebbels lors du procès de Leipzig à l’encontre des conjurés bulgares en cheville avec Marinus.

Deux élucubrations conspirationnistes qui vont se faire face, des mois durant, et qui nous rappellent opportunément combien les théories du complot ont d’abord été des armes de propagande entre appareils partidaires, les fake news privilégiées d’idéologies totalitaires, avant que d’apparaître aujourd’hui comme une façon de masquer par des voies alternatives les mensonges des lobbys et autres groupes d’influences tirant les ficelles d’un domination planétaire centralisée. De très longue date, le complotisme a été une arme de guerre psychologique pour la conquête et la pérennisation du pouvoir, un théâtre d’ombres agitant duperies et impostures pour mieux masquer des rivalités entre frères ennemis despotiques. D’où la méfiance qu’on doit garder envers son resurgissement actuel, sous la forme d’une antidote miracle face à l’intox des médias et aux camouflages stratégiques des managers privés ou publics. Sous prétexte d’offrir un ersatz de lucidité suspicieuse à l’égard des agissements des occultes des puissants, la recherche d’une explication simpliste – à qui profite le crime ? – et l’illumination censée en éclairer la cause – une machination mondialisée, sans contradictions internes ni origines multifactorielles – fait passer l’esprit critique du côté d’une aveuglante pulsion paranoïaque, loin des chemins de traverse de toute subversion.

Et si duplicité il y a dans le cas Van der Lubbe, elles sont peut-être à chercher ailleurs que dans la figure spectaculaire de l’agent double. En effet, pourquoi une telle obstination de la vulgate stalinienne à colporter la légende d’un agent provocateur manipulé par les nazis, ou pour reprendre les propos de Dimitrov, lui-même acquitté in fine : d’un “Faust misérable au main d’un Méphisto qui a su disparaître sans laisser de traces” ? D’autant que, près de quatre-vingts ans plus tard, ce soupçon initial semble encore tenir le haut du pavé, sans que la clef-de-voûte homophobe de son hypothèse ait été abandonnée. L’incrimination de Marinus cache un mensonge de taille qui constituait le postulat du fameux Livre brun : “La combativité croissante des ouvriers antifascistes rendait précaire les chances de succès d’Hitler aux élections. […] Les chefs nationaux-socialistes se trouvèrent devant la nécessité urgente de changer cette situation, en montant une provocation de grande envergure.” Or, tous les témoins engagés de l’époque, du fidèle militant trahi du Komintern Yan Valtin au communiste de la première heure Frantz Jung, attestent de l’exact contraire : les volte-face tactiques imposées par Moscou depuis une décennie à l’égard de deux ennemis de classe – les « social-traîtres » du SPD ou les fascistes hitlériens –mis sur le même plan, ainsi que la hantise du péril spartakiste chez les dirigeants sociaux-démocrates qui les conduisirent à une sorte de défiance indistincte face aux activistes des deux bords. Et si, “en une nuit, le parti de l’espoir s’est transformé en parti des vaincus”, comme l’a écrit dans ses mémoires le communiste dissident autrichien Georg Scheuer, c’est que cet espoir n’était déjà plus qu’une idée creuse, un simulacre d’aube rouge, un tas d’énergies militantes réduites en cendres. D’où la nécessité d’incendier la mémoire de cet incendiaire et, par le biais d’un enfumage tenace, d’empêcher qu’émerge cette question liminaire : pourquoi, en ce début d’année 1933, sous le coup d’une répression qui s’accentuait mois après mois, les partis socialistes et communistes se sont-ils mis à prôner non pas même une résistance passive, mais une passivité sans résistance ? […] En ce sens, Marinus et ses allume-charbon aura bien été l’arbre foudroyé, ou plutôt la torche éclairante, qui cachait non pas une forêt vivace, mais le morne horizon d’une déforestation déjà presque parachevée.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même