29 septembre 2015

[Mes Photomanies en librairie –

Apologie visuelle du non-dit.]

Les visiteurs occasionnels de ce Pense-bête s’apercevront sans délai que cet imagier a commencé d’exister ici même. Sans ce chantier d’archyviste à ciel ouvert, je n’aurais jamais montré à quiconque ce jardin secret photographique, initié avec mon premier appareil numérique vers 2008. D’abord, parce que ça n’avait rien d’un jardin secret, mais plutôt d’un terrain d’aventures fugitives sinon d’une champignonnière délaissée en profondeur, dans les cavités mémorielles de mon ordinateur.

Et puis, une fois ce site inauguré, c’est remonté à la surface. Quand on met ses brouillons au jour le jour sur écran, hors livre, on se sent plus libre d’associer d’autres matériaux, de passer du coq à l’âne : texte/image, ou vice-versa. Et insensiblement, ça change la donne. On signifie beaucoup en s’exposant à mots couverts : une photo bien placée suffit. On profite de ces contre-champs sensibles pour se couper plus souvent la parole, pour tarir un peu le flux langagier. Ça rééquilibre l’écriture vers son point-limite, non pas l’aporie, mais le sous-entendu visuel. Rien à ajouter, ça en non-dit déjà beaucoup plus long. Suggérer avec des mots ou des pixels, passer de l’un à l’autre inopinément ou solidairement, ça dépend des concordances ou des hiatus. Et voilà que cette drôle d’habitude s’est mise à prospérer à mon insu (invu aussi). D’où un déplacement clandestin du centre de gravité fictionnel. Le contemplatif mutique – ou le mateur amateur, comme on veut –, a peu à peu pris le dessus.

Quelqu’un s’en est aperçu à ma place : Fabienne Pavia, fondatrice d’une maison d’édition dédiée à la photographie contemporaine, le Bec en l’air, à Marseille. Elle est venue me chercher là où je ne m’y attendais pas, de l’autre côté du miroir, hors champ littéraire. Avec un regard bienveillant posé sur les photos qui proliféraient sur ce blog, comme du chiendent entre les lignes de mes articles intempestifs, reportages irréguliers, aphorismes matinaux. Elle m’a donné du temps, des points de repère (ou de fuite), et toute sa confiance. Le projet d’un livre de photos venait de naître, et dans son sillage un lancinant sentiment d’imposture, ou du moins de perplexité panique.

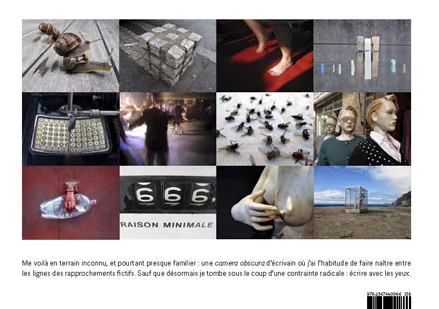

Après avoir établi avec Fabienne un très large échantillon d’images (pour rendre compte du disparate des matériaux que j’avais produit plutôt que la qualité esthétique de chaque document), il m’a fallu inventer une méthode de travail. Affaire d’agencement, de marqueterie, bref de montage, qui a fini par me rappeler le délicat enchaînement des fragments dans Souviens-moi. À ceci près que, très vite, j’ai ressenti la nécessité de me délester de toute interférence langagière. Pas de légende au fil des pages, ni de surcharges typographiques, juste des classifications et des juxtapositions. Avec trois règles de conduite qui auraient pu figurer en exergue du bouquin. Mais ces injonctions intérieures avaient justement vocation à ne pas apparaître. Juste se [dé-]montrer en silence.

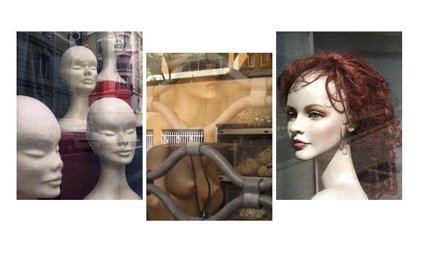

Penser/classer disait Perec. Dans ce cas c’était plutôt regarder/garder. Et d’emblée, faire un sort à quelques motifs récurents qui m’obsédaient de longue date (mannequins sous vitrines ou petites annonces murales). Des idées fixes devenues images arrêtées, par centaine pour toujours revenir aux mêmes natures mortes du panorama urbain. Au final, 7 séries – intitulées Monolubies – destinées à entrecouper l’ensemble d’intermèdes passagers.

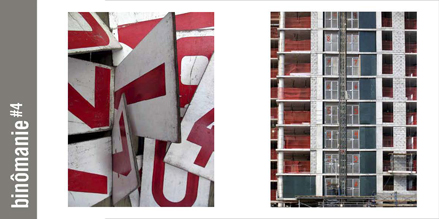

Demeurait l’essentiel, l’épine dorsale du livre, son squelette entier : non pas célébrer chaque image pour elle-même, mais lui trouver sa complémentaire. Loin de toute iconographie idolâtre, accoler deux par deux ces brèves de visu sur chaque double-page en vis-à-vis. Apparier deux souvenirs optiques, mettre en regard des regards. Certains de ces binômes – rassemblés sous le titre générique de Binômanies – sont apparus d’évidence immédiate, d’autres se sont découplés dix fois avant de manifester leur fragile solidarité. Le hasard objectif d’une telle rencontre, ça oblige à entrer dans une certaine apesanteur sensible. Travail ascétique qui m’a tenu en retrait trois mois durant, sans pouvoir fictionner autre chose dans ma tête ou par écrit.

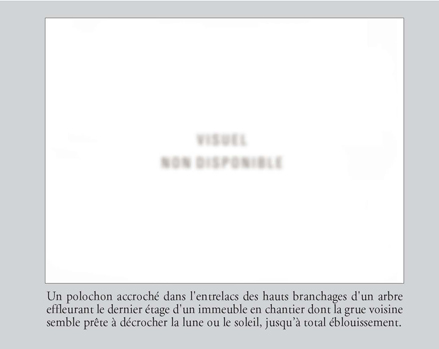

Ultime étape de cette fabrique en cours : ne pas omettre de montrer ce qui manque. Donner à voir l’omission même, ou plus littéralement le vaste panorama des occasions manquées, toutes ces photos que je n’ai pas su saisir sur le vif, en retournant parfois in situ pour essayer d’échapper au ratage, en vain. C’est l’ultime dimension du bouquin, intitulée Fiascorama, qui vient entrecouper l’exposition livresque de cadres vides, désespérément ou ironiquement, ça dépend. Et là, pour honorer ces non-événements, il a bien fallu en écrire les légendes. Raconter ces cas de figure fondus au blanc ou au noir, ces béances de la maquette. Petites nouvelles en trois ou quatre lignes de ce qui n’a pas eu lieu. Et retrouver ainsi l’inquiétante familiarité de tout mirage poétique : suggestion imagée du si peu qu’apparemment rien.

Feuilleter un livre de photos sur écran, c’est un défi ophtalmique presque inutile à relever. Ou alors, à si petite échelle [15,5 cm de large], ça tient du flip-book sans corps ni âme, mais on va quand même faire défiler ci-dessous une vingtaine de pages, pour donner un avant-goût miniature de cet objet visuel non-identifié.

29 septembre 2015

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même