23 octobre 2018

Faurisson, piège à cons ! —

Retour aux sources « littéraires »

d’un pseudo-historien faussaire.

Bien avant de devenir l’éminence grise du négationnisme, l’ancien élève du petit séminaire de Versailles puis khâgneux au lycée Henri IV Robert Faurisson a commencé par défrayer la chronique… littéraire au début des années 60. Et, malgré les apparences, ses coups d’éclat en ce domaine étaient loin d’être anodins ; ils portaient en germe une torsion du raisonnement qui annonce, dans son hiatus logique initial, ses dénis ultérieurs concernant le gazage massif des Juifs sous le IIIe Reich ainsi que l’idée même d’une planification génocidaire du régime hitlérien. D’où l’intérêt de revenir plus en détail sur ces premiers travaux, sur leur axiome méthodologique, pour mieux comprendre la suite.

En 1961, l’agrégé de lettres, alors enseignant dans le secondaire à Vichy, sort de l’anonymat en publiant dans la revue Bizarre, éditée par Jean-Jacques Pauvert, un long article polémique, A-t-on lu Rimbaud ?, censé renouveler de fond en comble la lecture du sonnet « Voyelles ». Sans jamais dévier de sa ligne interprétative, Faurisson prétend démontrer que ce poème, renouant avec les arts du blason corporel hérités du Moyen-Âge, a très consciemment caché dans ses vers un mode d’emploi symbolique qui indiquerait la disposition dans l’espace de chaque lettre (après rotation d’un demi-tour ou d’un quart de tour). Ainsi, une fois remise dans le bon sens, la forme typographique des cinq voyelles épouserait successivement les zones érogènes et d’expositions sensibles d’une femme nue : A renversé du triangle pubien ; E couché des deux seins ; I couché de la bouche; U renversé de la chevelure; quant à l’oméga final… une paire d’yeux extasiées. Et puisque ces cinq clefs héraldiques semblent ouvrir un même trou de serrure, on peut enfin y reluquer le secret si bien gardé du texte : un tableau vivant, reconstitué pièce par pièce, du plaisir au féminin… Et pourquoi aucun glosateur n’en avait eu l’idée auparavant ? Pour la bonne raison, toujours selon Faurisson, que cet insoupçonnable poème orgasmique était crypté à dessein… par Arthur Rimbaud lui-même.

Cette analyse univoque, censée mettre au jour le sens caché que l’auteur aurait enfoui au plus profond de son sonnet, reçoit hélas l’élogieux soutien d’André Breton et de Pierre de Mandiargues, tous deux sans doute fascinés par l’aspect érotico-transgressif de cette révélation, tandis que le rimbaldien émérite Etiemble, traité dans « sorbonagre » dans le texte, y décèle déjà une tendance « aux interprétation paranoïaques-critiques si chères à Salvador Dali ». Toujours à l’affût du scandale, et de sa rentabilité possible, au printemps 1962, J.-J. Pauvert consacre le numéro suivant, L’Affaire Rimbaud, aux pièces à conviction de cette polémique relayée par la presse nationale.

Au mois de mars de cette même année, Faurisson est interpelé à Riom, pour « offense au chef de l’État », en l’occurrence la général de Gaulle, accusé d’avoir lâché l’Algérie française et traité de traîtres au même titre que Léon Blum et Ferhat Abbbas. Cet anti-gaulliste de droite ne s’en cache donc pas. D’ailleurs, c’est dès 1964 qu’il entame une correspondance régulière avec le transfuge Paul Rassinier –pacifiste intégral, passé par la SFIO et la Fédération Anarchiste, avant d’écrire sous pseudo dans Rivarol et de rallier la cause dite alors « révisionniste » du néofasciste Maurice Bardèche. Dans Le Mensonge d’Ulysse, édité en 1950 puis réédité en 1961, Rassinier, qui a été prisonnier une année à Buchenwald, relativisait le rôle répressif des SS dans les camps pour mieux charger les pires responsables à ses yeux : les kapo communistes. Mais plus grave encore, il semait le trouble en déclarant : « des chambres à gaz, il y en eut, pas tant qu’on le croit. Des exterminations par ce moyen, il y en eut aussi, pas tant qu’on ne l’a dit. » Et cette prétendue mystification se met soudain à passionner le donneur de leçon littéraire, Faurisson, exerçant depuis 1963 dans un lycée de Clermont-Ferrand. Sa traque unilatérale du sens caché dans le sonnet « Voyelles » ne lui suffit plus, c’est aux vérités sacrées de l’Histoire qu’il veut désormais s’attaquer avec les mêmes outils méthodologiques. En 1968, la publication au PUF de la thèse de Doctorat d’Olga Worsmer – Le Système concentrationnaire nazi (1933-1945) – attire son attention. Sans rien nier, bien évidemment, de l’ampleur et des modes opératoires de l’extermination des Juifs par les hitlériens, elle émet des doutes sur l’usage avéré des chambres à gaz à Mauthausen et Ravensbrück – erreurs d’analyse corrigées dans un ouvrage de Pierre Serge Choumoff dès 1972, mais puisque le diable gît dans le détail, ce doute va être le premier os à ronger de l’autoproclamé pourfendeur de mensonges Faurisson, qui va bientôt rendre visite à Olga Worsmer, fonder ses premières arguties sur ses recherches malgré les démentis de l’intéressée, qui le traitera d’ailleurs de « falsificateur » et « d’esprit perverti » dans Le Monde en août 1974.

Entre-temps, une décennie après L’Affaire Rimbaud, Robert Faurisson, devenu maître assistant de littérature française à Censier (Paris III), publie un premier article dans la NRF sur les « Divertissements d’Isidore » en janvier 1971, avant de soutenir l’année suivante, son Doctorat d’État sur La Bouffonnerie de Lautréamont, sous la direction de Pierre-Georges Castex, en 1972. Le redresseur de tort s’attaque aux Chants de Maldoror, où il ne voit qu’un montage parodique de références potaches, bref un vaste canular indument pris au sérieux par ses pairs académiques, pauvres dupes de quelques pastiches sans aucun intérêt poétique. Le scandale fait long feu. Pierre Albouy n’y voit que « poujadisme intellectuel », mais sa thèse obtient cependant la consécration suprême sous la griffe Gallimard.

Sans lâcher son autre fer au feu – prouver l’inexistence des chambres à gaz et de la « solution finale » en instrumentalisant quelques lacunes et contradictions annexes dans les témoignages des survivants –, il ajuste dans sa ligne de mire une autre figure du poète fin-de-siècle : Gérard de Nerval. Son manuel de docte décryptage, publié par le boutiquier récidiviste Pauvert, s’intitule : La clé des Chimères nervaliennes, où il réduit les célèbres oxymores du génial mélancolique à un pur et simplifié sous-texte ésotérique. De prime abord, l’érudition du déchiffrage a de quoi bluffer. On se laisserait presque gagner par le défi maniaque qu’offre ce puzzle géant à reconstituer, tel le rébus parcheminé d’une chasse au trésor. Bref, on risquerait tout bêtement de se prendre au jeu, si ce casse-tête n’était piégé d’avance, miné dès l’origine par d’étranges présupposés.

Premier postulat de Faurisson : un texte ne saurait vouloir dire qu’une seule chose à la fois, à l’exclusion de toute autre signification, rangée au magasin de l’accessoire. Face à ceux qui s’attachent à faire surgir d’un objet littéraire des possibles hétérogènes, des contradictions intestines, des ambivalences profondes, des zones d’indécidabilité, des rapports de force ou de fragilité, et même une dissolution du sens dans sa pure musicalité, l’exégète fait l’hypothèse d’une univocité absolue. Sa démarche part de ce principe aussi naïf que retors : tel poème ou telle prose porte en soi un message qu’il suffit ensuite de distinguer parmi d’autres niveaux de lecture bientôt rendus à leur quantité négligeable au regard de le résolution définitive de l’énigme.

Un deuxième postulat découle du précédent : si chaque œuvre recèle un sens unique, c’est parce qu’un démiurge en a ajusté la cible, coordonné les énoncés. Autrement dit, l’écrivain serait maître en tout points – et virgule – du but à atteindre ou du message à délivrer. En lui, prime une intentionnalité absolue. Et là encore, sous-entend Faurisson, on se tromperait à imaginer tel poète débordé par sa plume, sinon pire encore, à demi inconscient de ce qui se trame dans le flux en cours d’élaboration. Pas de work in progress, à tâtons ou à l’aveuglette, ni de confusion brouillonne en son esprit – surtout pas de « ça ». Non il est seul concepteur et responsable de ses causes et effets. Rien ne lui échappe ni n’outrepasse sa pensée. Le contenu livresque ne fait qu’appliquer un programme préconçu d’avance. Du coup, notre ressenti subjectif n’a plus aucune raison d’être, puisque l’important c’est de traquer entre les lignes des indices tangibles, les pièces éparses de la conviction initiale de l’auteur.

Mais à ce stade-là, un troisième postulat vient aussitôt compliquer la tâche de l’investigateur littéraire. Car par nature, l’écrivain avance masqué, d’autant qu’il doit parfois déjouer la censure ou réserver sa science occulte à quelques initiés et plus généralement prendre plaisir à tromper son monde. D’où cette ruse de la raison littéraire : ne dévoiler jamais ses intentions sans avoir au préalable brouillé les pistes et codé ses énoncés. Comment faire pour s’y retrouver? D’abord en se méfiant du contenu trop manifeste, tout ce qui est mis en évidence est suspect. Pour Faurisson, il y a invisibilité a priori de la nature profonde d’un texte, non parce qu’il serait polysémique ou que son auteur ignorerait partiellement où il veut en venir, mais bien au contraire parce que l’œuvre est forcément le tombeau muet d’une intention inavouable, cachée dans le jeu de miroir du fond et de la forme, travestie pour faire illusion, mise sous clefs symboliques. Et tout le reste n’est que mensonge du ressenti subjectif.

Avec de telles œillères, c’est la littérature elle-même qui est tarie à la source et son imaginaire réduit à sa plus simple expression : un leurre émotif qui camouflerait la transmission d’un message secret. Comme si la fameuse invocation de Rimbaud à «être voyant» renvoyait aux prophéties cryptées d’un Nostradamus ; et son «La vraie vie est ailleurs » se confondait avec le slogan de la série X files : «La vérité est ailleurs…» Quand les légendes séculaires de l’ésotérisme rejoignent les modes opératoires des services de renseignement… et surtout les traits dominants du complotisme, ce faux ami de toute pensée réellement critique, son ersatz le plus trompeur.

Inutile d’insister, dira-t-on, cette grille d’analyse sentait, dès 1961, la parano psychorigide à plein nez, aucun intérêt. Et le précoce goût du scandale de Faurisson, cantonné à des cercles académiques assez restreints, aurait dû finir aux oubliettes. Sauf que le 29 décembre 1978, Le Monde – qui savait pourtant depuis 1974 à quoi s’en tenir sur ce personnage, manipulateur et procédurier – lui offre ses colonnes – « Le problème des chambres à gaz » ou « la rumeur d’Auschwitz » – et s’en justifie dans un incroyable préambule : « Aussi aberrante que puisse paraître la thèse de M. Faurisson, elle a jeté quelques troubles parmi les jeunes générations notamment peu disposés à accepter sans inventaire des idées reçues. Pour plusieurs de nos lecteurs, il était indispensable de juger sur pièces. Nous publions donc le texte qui diffuse inlassablement le maître de conférence de l’université de Lyon-II, avec son titre et ses notes. » Bien sûr, la rédaction précise : « Il ne pouvait être question de le faire sans contrepartie. Aussi avons-nous demandé à deux éminent spécialistes de l’histoire de la déportation de mettre les choses au point : M Georges Wellers, maître de recherches honoraire au CNRS (…) et Mme Olaga Wermer-Migot [qui] a soutenu une thèse et publié un ouvrage sur les camps de concentration qui font autorité. ».

Paroles d’un « maître de conférence » contre paroles d’un « maître de recherche » ou d’une thésarde, et le tour est joué : le petit procureur des Lettres modernes est consacré historien iconoclaste par le grand quotidien du soir. D’où cette mise en regard tronquée : « cinq minute pour les Juifs, cinq minutes pour Hitler », comme le disait Jean-Luc Godard à propos de la démocratie médiatique.

Ça y est, le vers solitaire Faurisson est dans le fruit, et ses chiens-loups négationnistes dans la bergerie. De fait, quelques rares idiots utiles de l’utra-gauche se laissent berner par aveuglement bordiguiste, avant de se rétracter pour la plupart, à l’exception de Pierre Guillaume, libraire-éditeur de la Vieille Taupe et son comparse Serge Thion, sociologue anticolonialiste émargeant à l’université Paris-8. Reste un cas à part, le transfuge du PCF converti à l’islam rigoriste Roger Garaudy qui a hélas popularisé la fausse révélation négationniste dans le Moyen-Orient. Pour le reste, les faurissoniens se recrutent en leur immense majorité dans toutes les branches de l’extrême-droite : suprématiste, catho intégriste, païenne, skin oï, identitaire, etc. Et si, une génération plus tard, l’ex-parrain de SOS racisme Dieudonné et l’ancien boxeur stalinien Soral le promeuvent en sous-main, ce n’est pas au nom d’un quelconque « islamo-gauchisme », mais comme les nouveaux poissons pilotes des eaux troubles de la fachosphère.

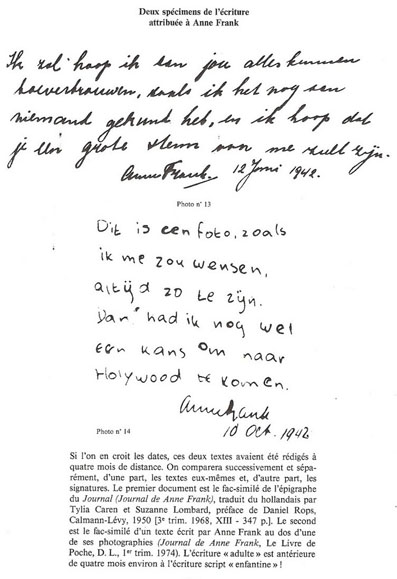

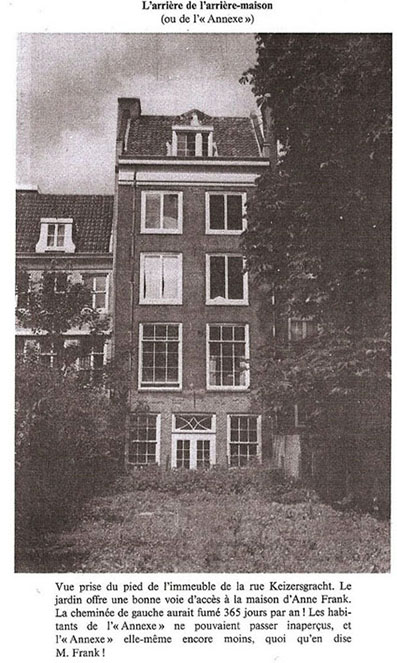

En guise d’épilogue, notons que Faurisson, entame sa carrière de négationniste officiel par la publication en 1980 à la Vieille Taupe, aussitôt traduit en anglais, d’un nouveau scandale para-littéraire : Le Journal d’Anne Frank est-il authentique ? Pauvre petit traité de graphologie amateur, conjugué à une contestation de l’emplacement de « l’annexe » où se cachait la gamine.

Ici, on voit comment les deux obsessions convergent : dénoncer telle supercherie littéraire ou telle duperie historique. Et cela en usant d’une méthodologie similaire : comme on doit soupçonner une vérité cachée derrière les leurres ambivalents d’un poème, on doit déchirer le voile mensonger du «génocide» et remonter aux intentions secrètes du peuple juif, censé avoir usé de ce leurre victimaire pour créer et consolider l’État d’Israël. Il aura donc suffi à Faurisson de considérer les faits historiques comme de pures fictions pour remettre en branle ses vieux réflexes d’inquisiteur lettré. Partir en quête d’un secret inavouable, supposer un démiurge à cette œuvre au noir (le complot «judéo-sioniste») et inventer de toute pièce une lecture rétrospectivement auto-satisfaisante… réfutant d’un tour de passe-passe sophistique la solution finale mise en œuvre par la machine d’extermination nazie.

Difficile de ne pas ajouter à cette modeste antidote aux balivernes de l’imposteur Faurisson, une drôle de coïncidence qui m’est arrivé en 2011 et que j’ai consigné dans mon livre Souviens-moi.

Le hasard fait que j’ai retrouvé depuis un enregistrement dudit colloque, dont j’ai extrait l’altercation mentionnée ci-dessus.

colloque Celine Beaubourg-2fevrier2011-QuestionFaurisson

Et comme les réminiscences s’attisent l’une l’autre, il me revient aussi qu’en mai 1980, alors que, jeune lycéen perturbateur, je participais à la grêve sur le campus de Jussieu – (à moins que ce ne soit en novembre-décembre 1986 lors du mouvement contre la loi Devaquet, impossible de trancher sur la date) j’ai surpris un certain Pierre Guillaume (qui s’est en tout cas prétendu tel) et deux trois complices (dont le plus âgé était peut-être Faurisson, mais comment aurais-je pu le savoir), en train de tracter leur prose négationniste devant l’entrée de la fac. Leur ayant demandé d’aller « fourguer ces saloperies ailleurs », avec l’aide active de quelques éléments incontrôlés (comme on appelait alors les autonomes & libertaires), de jeunes syndicalistes de l’UNEF, alertés par l’esclandre, ont fait barrage et offert leur protection non pas amicale, mais de principe, au nom de la liberté d’expression. Vieux débat qui fut tranché à mains nus, sans coups portés, mais par la fuite de ces imposteurs militants et ennemis mortels de tout esprit critique.

Pour faire circuler cet article, lien distinctif ici même.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même