Les «Indiens métropolitains» selon Marco Ferreri

Regards obliques d’un ciné(a)mateur [1]

Au début de l’été 1973, fort du scandale obtenu par La Grande Bouffe (premier succès public avec 3 millions d’entrées en France après déjà 17 longs-métrages à son actif), Marco Ferreri décide de « ruiner » son producteur J-P. Rassam dans un film à très gros budget, Touche pas à la femme blanche, un western tourné en plein chantier des Halles avec un casting franco-italien à rallonge : Mastroianni, Piccoli, Noiret, Deneuve, Reggiani, Tognazzi, Cuny et… Darry Cowl.

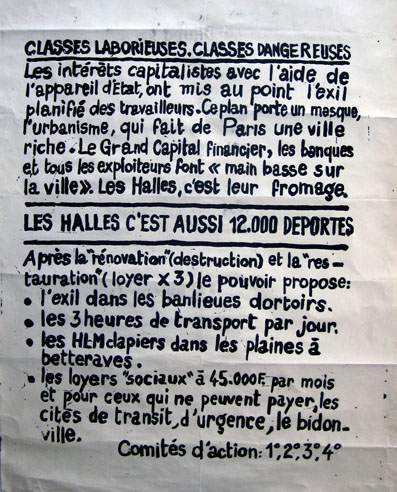

Suite au déménagement des grossistes du « ventre de Paris » à Rungis en 1969, les anciennes Halles étaient devenu un lieu d’agitation associative, contre-culturelle et festive, jouxtant un quartier encore très populaire où noctambules encanaillés, prostituées, blousons noirs et hippies se côtoyaient dangereusement. Ariane Mnouchkine ou Luca Ranconni y avaient performé leur théâtre en mouvement, un concert de Sun Ra s’y était terminé en bataille rangée avec la police, des immeubles vétustes abritaient de jeunes insolvables, des galeries d’art contestataire fleurissaient ici et là. Bref, sous impulsion pompidolienne, il fut décidé de faire table rase de ce nouvel épicentre de la chienlit soixante-huitarde pendant l’été 1971, en défonçant au bulldozer la plupart des pavillons Baltards et en creusant assez profond pour l’arrivée du futur RER. Dans la foulée de ces travaux, l’expropriation des pauvres, la spéculation immobilière et vagues de protestation battaient leur plein.

C’est ce terrain vague aux proportions lunaires que Ferreri a élu pour rejouer, à un siècle de distance, la défaite du 7e régiment de cavalerie face à une coalition de Sioux et de Cheyennes conduite par l’irréductible Sitting Bull. Sachant que si cette fameuse bataille constitua aussi pour les vainqueurs un baroud d’honneur sans lendemain, une sorte d’incandescent printemps (1876) suivi d’années de plomb, renforçant le cantonnement de ce peuple natif dans des « réserves ». Comme toujours chez Ferreri, son dispositif de départ procède d’une intuition subversive grossièrement décalée, hors de proportion, et ici d’un anachronisme délibéré (chaque champ et contre-champ donnant à voir le simulacre d’un grand Canyon surplombé par des immeubles haussmanniens aux façades noircies par la pollution).

Mais pourquoi s’obstiner à détourner un genre cinématographique alors en crise (la veine du western dit spaghetti commençant à se tarir et l’année 1970 ayant épuisé la réhabilitation des Indiens avec Un homme nommé cheval, Le soldat bleu, L’indien et surtout Little Big Man où Arthur Penn a subverti les poncifs racistes des films de cow-boy en métissant le destin d’un « visage pâle » rescapé de Little Big Horn, magnifiant en lui la figure hybride d’un sang-mêlé existentiel.

Dans un récent essai sur le cinéaste, Gabriela Trujillo privilégiait un piste intéressante. Touche pas à la femme blanche, influencé par certaines œuvres de Glauber Rocha, serait aussi « comme la réponse, avec plus d’humour, au Godard de Vent d’est » – film réalisé en Italie au printemps 1969, mettant en abyme le tournage d’un simili-western (des « peaux-rouges » captifs de soldats nordistes), avec en son-off divers énoncés « gauchistes » (d’un léninisme assez lénifiants).

Sa lointaine participation à ce film collectif d’agit-prop lui avait, semble-t-il servi de leçon. Le charabia doctrinaire du cinéma s’affichant politique étant à ses yeux sans issue, il lui fallait inventer des dispositifs faisant imploser de l’intérieur les assises de l’ordre établi, s’attaquer à ses valeurs morales et en l’occurrence ici ses représentations iconiques made in USA. Pour justifier le projet de Touche pas à la femme blanche, Ferreri s’en prend à « l’énorme piège du western [qui] exprime de manière simple et élémentaire les concepts de Dieu-Patrie-Famille. Et moi je reprends ces concepts et je les fais éclater de rire. » Dès lors, comment ne pas déceler dans ce film visionnaire, ainsi que le fait Gabriela Trujillo, une sorte de happening géant anticipant sur « la combativité loufoque et joyeuse » de certains groupes autonomes transalpins, au printemps 1977, qui avait graffité sur le fronton monumental de l’Université romaine de la Sapienza ce slogan : « L’imagination détruira le pouvoir dans un immense éclat de rire », moquant les impensés avant-gardistes et la secrète pulsion autoritaire du slogan du mai-68 : « L’imagination au pouvoir ».

« Mais ce sont des Indiens qui rentrent dans la ville, mais ce n’est pas prévu ça, Dehors !, dehors ! », s’écrie alias le général , alias Philippe Noiret, à la toute fin de Touche pas à la femme blanche, scrutant à la jumelle, du haut de ses appartements dans la Bourse du commerce, les cadavres des soldats du régiment de Custer et apercevant au loin une multitude vagabonde de figurants grimés en « peaux-rouges ». À revoir cet épilogue, en forme d’éloge des marginalités sociales, où l’on devine pas mal d’enfants d’immigrés, de zonards des alentours et d’étudiants en rupture de ban, on en vient même à se demander si, au hasard des association d’idées, ce film n’a pas servi de déclic pour la mouvance des « mao-dadaïstes » et autres anarcho-deleuziens de la fac de Lettres du quartier San Lorenzo à Rome, les conduisant à s’auto-baptiser « indiani metropolitani », jouant quelques années plus tard sur la même faille spatio-temporelle que Ferreri, revendiquant le même ensauvagement volontaire à rebours du « compromis historique » prôné par la gauche institutionnelle.

Autre piste, plus rétrospective que prophétique : l’anti-reconstitution historique assumé par ce film – amalgamant artificieusement des figures issues de la fin du XIXe siècle avec l’actualité la plus chaude de l’Empire états-unien (guerre au Vietnam sous la présidence Nixon) – pour produire une conflagration des points de vue. Ainsi Buffalo Bill – qui, s’il n’a pas participé à cette bataille, a bien enrôlé son héros déchu, Sitting Bull, dans la première tournée américaine du Wild West Show– en devient le commentateur omniprésent. Et tout se passe comme si son cirque ambulant – moteur et sa relecture propagandiste de la conquête de l’Ouest vouant les Indiens à une sorte de zoo humain folklorique – s’interposait entre nous et la réalité et intronisait la naissance même d’un média parasitaire. Sous les traits d’un Michel Piccoli débridé, ce monsieur loyal transforme séquence après séquence chaque événement en spectacle factice. Et, tant qu’à livrer la « publicité à sa propre honte », selon un adage situationniste, Ferreri démultiplie ce rôle de faussaire informationnel en lui accolant toutes sortes d’avatars dernier cri : un anthropologue aux t-shirts vantant le FBI, un photo-reporter (joué par le réalisateur himself), un représentant des affaires indiennes et des observateurs missionnés par le gouvernement, dont certains survolant le champ de bataille en Montgolfière. La fabrique du grand récit historique est ainsi mise à nu, illusoire de bout en bout, saturé de relais déformants et d’éditorialistes à œillères, tous faisant écran pour couvrir, aux deux sens du terme, les événements et préparer son show en trompe l’œil.

Revenons au Buffalo Bill originel, ce bonimenteur de foire dont le mythe finira d’être déconstruit par Robert Altman dans Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull’s History Lesson en 1976.

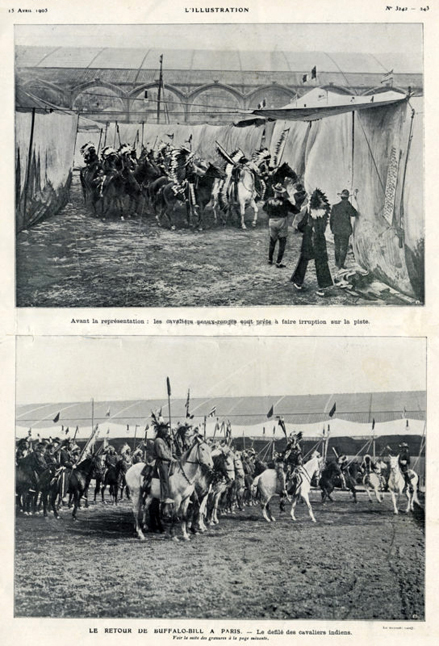

On connaît mieux les détails de sa saga itinérante grâce au livre d’Éric Vuillard Tristesse de la terre, mais sans être certain qu’à l’époque du tournage Ferreri avait pris la mesure de l’énorme retentissement de ses tournées européennes : la première en 1887 puis celle d’adieu en1905. Il suffit de se reporter à la série de cartes postales qui furent alors largement diffusées pour mesurer combien cette campagne promotionnelle avait marqué les esprits. On y voit soudain apparaître, comme en un mirage rétinien, des défiléq d’Indiens en costume de parade cavalcadant dans les artères du Paris de la Belle Époque, préfigurant soudain le choc spatio-temporel de Touche pas à la femme blanche. Comme si cet effet d’irréalité avait déjà eu lieu, et que Ferreri n’avait fait que reproduire cet exotique théâtre d’illusions propagandistes à ses dépens.

L’hypothèse n’aurait aucune importance – Ferreri a-t-il eu connaissance de ces visuels ou non ? –, si elle n’ouvrait une autre perspective, d’ordre langagière. On a effet quelques raisons de penser que c’est, peu après ces défilés d’Indiens dans la Capitale, que l’emploi du mot « apache » – désignant les bandes de jeunes désœuvrés écumant de nuit les quartiers de Belleville ou de Ménilmontant – a fait florès dans la grand presse. Pour mettre en scène la sauvagerie supposée de ces rebuts « anti-sociaux » des faubourgs, cette appellation empruntait donc un imaginaire du Far West. Et c’est en réactualisant cette même analogie, consciemment ou non, que Ferreri a trouvé sa façon d’incarner, loin des phraséologies faisandés du PCI ou des mots d’ordre figés dans leur moule de Lotta Continua, l’imaginaire conflictuel des seventies, son terrain d’aventures urbaines.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même