14 avril 2014

[Relecture illustrée de Souviens-moi –

trente-sept fragments en images.]

Pour ne pas oublier que Souviens-Moi est paru il y a cinq semaines aux éditions de l’Olivier, j’ai rassemblé quelques liens critiques, enregistrements radio & documents annexes sur une nouvelle page d’pensebete.archyves.net, c’est juste là.

Histoire de renouveler les contraintes mémorielles de ce livre, j’ai choisi 37 fragments sur 370 pour leur associer chacun son image glanée sur le Net, au hasard de quelques mots-clefs combinés via un moteur de recherche.

Juste pour varier les plaisirs,

sens dessus dessous…

De ne pas oublier que, si ma mère n’a jamais voulu m’emmener au cirque, j’en ai longtemps ignoré la raison, avant d’apprendre qu’au début des années 50 elle avait assisté à la chute d’un trapéziste sur la place du marché de Saint-Maur-des-Fossés, accident fatal qui précéda de peu l’interdiction de toute démonstration publique d’acrobatie volante et autre funambulisme effectués sans filet de protection.

De ne pas oublier que certains papillons consument les charmes cycliques d’une existence entière en un seul jour.

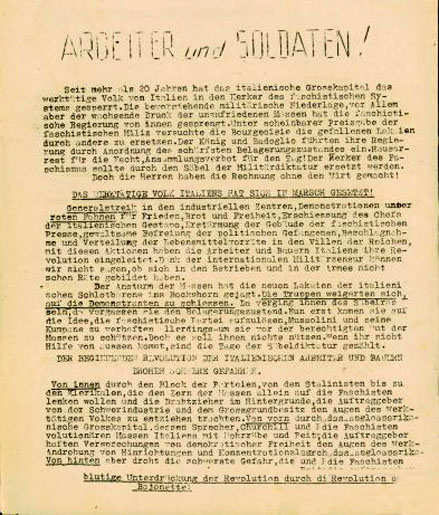

De ne pas oublier qu’à partir de 1943, mon père ayant fait circuler sous le manteau des tracts bilingues prônant la désertion des Kamaraden de la Werhmacht, ces appels à la fraternisation révolutionnaire lui ont valu d’être pourchassé par la Milice pronazie puis par la Résistance « antiboche », et que cette légende familiale a dû m’initier très tôt à l’inconfort du libre arbitre, entre le marteau et l’enclume.

De ne pas oublier que l’envie de dérober le petit marteau brise-vitres qui trône aux extrémités de chaque wagon SNCF me vient de loin, des migrations familiales d’été en train auto- couchettes, mais que je n’y ai jamais cédé, faute d’en avoir eu l’audace ou l’outil approprié justement.

De ne pas oublier que la ritournelle fétiche de mes 13 ans, Porque te vas, ne signifie pas Pourquoi tu vis mais plus concrètement Parce que tu t’en vas, malentendu levé il y a peu et dont l’écart de signification reste à creuser.

De ne pas oublier que les policiers de la Goutte-d’Or,changeant soudainement de priorité sécuritaire au milieu des années 90, se sont mis à traquer les vendeurs à la sauvette de maïs grillé, confisquant braseros de fortune et sacs de jute où ces dangereux contrebandiers stockaient leurs épis de contrebande.

De ne pas oublier que, parmi la clientèle fortunée de Jacques Lacan, certains snobs poussaient le transfert mimétique à un tel degré de ridicule qu’ils se faisaient tailler sur mesure, chez le couturier Arnys, les mêmes chemises à col Mao que celles de leur maître étalon.

De ne pas oublier que la vue d’un autocollant ENLÈVEMENT DEMANDÉ sur la portière d’une voiture me replonge aussitôt dans le film clandestin de mon enfance, ce kidnapping en Technicolor qui s’improvisait au revers des routines familiales, où j’endossais tour à tour le rôle de l’otage puis celui du commanditaire d’un rapt qui risquait de s’éterniser, faute d’avoir encore su trouver, moi l’indissociable victime et cerveau du gang, le moyen infaillible de récupérer la rançon sans se faire prendre.

De ne pas oublier que, lors du premier procès de Pierre Goldmann, accusé du meurtre de deux pharmaciennes, mon père fut appelé à la barre comme « témoin de moralité », autrement dit caution universitaire pour une tête brûlée du gauchisme, mais que, outre passant son rôle en faisant état des propos incohérents du témoin à charge côtoyé deux heures durant dans l’antichambre du tribunal, il fut sommé de se taire puis expulsé, même si cet incident, inscrit dans ma légende familiale, ne figure dans aucun des livres publiés sur cette affaire.

De ne pas oublier qu’en cours de sciences naturelles l’idée de l’« infiniment petit », entraperçue au microscope dans tel postillon de salive ou telle rognure d’ongle, m’avait salement angoissé, alors que la précédente leçon, d’initiation à l’astronomie, m’avait laissé de marbre malgré le vertige qu’induit l’expansion perpétuelle du grand Cosmos.

De ne pas oublier les trois mots inscrits sur l’immense drap blanc suspendu entre deux balcons de la rue Saint- Antoine, lors de la manifestation intersyndicale du 1er mai 1977 : FÊTE DE L’ALIÉNATION, sous les huées des uns, les hourras des autres.

De ne pas oublier que si, aux yeux des tripiers et des vétérinaires, la cervelle d’agneau, comme le foie de génisse ou les rognons de veau, font organiquement partie des mêmes abats, théologiens et critiques littéraires préfèrent, eux, distinguer les hautes oeuvres cérébrales des basses oeuvres viscérales.

De ne pas oublier que, du temps où la piazza Beaubourg fourmillait de cracheurs de feu, avaleurs de sabres et autres briseurs de chaînes, j’avais accepté de grimper sur le torse nu d’un jeune bateleur étendu à même une litière de tessons de bouteille et promis d’y rester debout plus d’une minute trente, selon le compte à rebours du public alentour, sans savoir encore qui de moi ou du fakir sous mes pieds perdrait connaissance en premier.

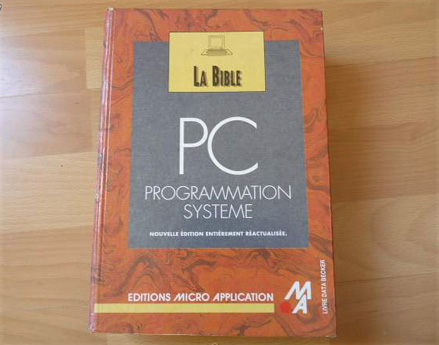

De ne pas oublier que lors d’un récent salon du livre à Alger, parmi les titres censurés d’office par les contrôleurs chargés de filtrer à l’aide de mots-clefs les publications occidentales d’importation, figurait en bonne place La Bible du PC, un manuel d’informatique grand public soupçonné de prosélytisme soit évangélique soit communiste, ou pire encore, les deux à la fois.

De ne pas oublier qu’en faisant glisser mon visage de gauche à droite sur la vitre d’un photocopieur, entre deux cours à la fac de Jussieu, j’ai réussi cette fois-là à ne plus me ressembler du tout, ni de face ni de profil.

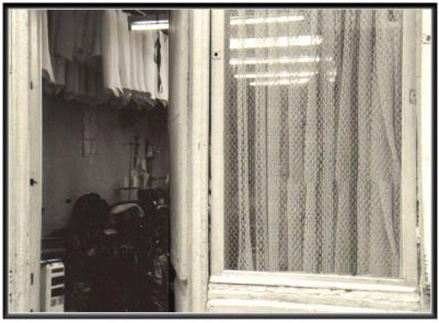

De ne pas oublier que, derrière cette fenêtre éclairée d’un néon blafard, plusieurs silhouettes féminines s’activaient déjà sur leur machine à coudre, face au balcon de la chambre d’hôtel où je me réveillais en douceur, prêt à arpenter les trois rives d’Istanbul jusque tard dans la nuit, avant de rejoindre le lit refait, avec ses draps propres et les feux jamais éteints de l’atelier de confection dont la rumeur lointaine bercerait bientôt mon sommeil.

De ne pas oublier que par deux fois ma défunte mère a bien failli brûler vive, prisonnière des flammes dans le cul-de-sac enfumé de notre cuisine, suite à un accident de friteuse, et que la scène repasse sous mes yeux chaque fois que je retombe sur l’expression « ne pas mettre de l’huile sur le feu ».

De ne pas oublier qu’à l’instar des petites idées qui nous trottent chaque jour dans la tête cent cinquante mille cheveux y poussent d’un centimètre par mois en hiver, et de près du double quand les beaux jours reviennent irriguer nos scalps d’une sueur fructifiante.

De ne pas oublier que, bien avant de se passionner pour la culture hip- hop, ou d’apprendre par coeur la chanson de Nino Ferrer, mon jeune fils a toujours voulu être un Noir, et que l’impossibilité de pouvoir jamais changer de peau l’a parfois frustré jusqu’aux larmes.

De ne pas oublier qu’un oeuf dur tourne plus rond sur lui- même que n’importe quel oeuf frais, à moins que ce soit le contraire, ça fait si longtemps que je n’ai pas renouvelé l’expérience.

De ne pas oublier qu’à Hiroshima l’écrivain Hara Tamiki, irradié de la première heure le 6 août 1945, s’est aussitôt mis à consigner dans un carnet chaque arbre aux feuilles rougies, chaque âme errante défigurée, chaque cadavre dérivant au fil de l’eau, carnet largement cité dans Fleurs d’été paru deux ans avant son suicide en 1951, mais dont les premières pages manuscrites, si souvent filmées et photographiées depuis, lors de reportages commémoratifs, se sont peu à peu effacées, la plupart des caractères ayant fondu au blanc sous l’effet des flashes et des sunlights.

De ne pas oublier que mon père, invité à débattre aux Dossiers de l’écran du phénomène des rumeurs, en compagnie d’Edgar Morin et d’autres sommités en cravate, a passé l’entière émission à prendre des notes, ne se décidant qu’in extremis à demander la parole, mais un peu tard puisque le générique de fin était déjà lancé, et qu’il ne nous avait donc servi à rien de veiller en famille devant le poste de télé d’un voisin.

De ne pas oublier qu’au 49 rue de Bretagne, en lieu et place de l’actuel supermarché Franprix, se tenait un cinéma d’art et d’essai qui, fin 70, programmait toujours le même film, Les Yeux de Laura Mars, dont l’affiche m’épouvantait d’avance, à tel point qu’il m’a fallu attendre trente ans pour louer le DVD et y découvrir Faye Dunaway en photographe glamour victime d’hallucinations prémonitoires.

De ne pas oublier cette strophe de L’Internationale, si rarement reprise en choeur qu’on la croirait vouée aux poubelles de l’Histoire, là où j’ai dû m’entêter à la repêcher in extremis : « S’ils s’obstinent ces cannibales / à faire de nous des héros / ils sauront bientôt que nos balles / sont pour nos propres généraux ».

De ne pas oublier que, pendant ces vacances passées à deux pas d’un zoo, ayant pris l’habitude d’accompagner le gardien dans sa tournée matinale pour changer l’eau et remplir les gamelles, j’ai cru bien faire en tendant quelques pattes de poules au travers des barreaux à l’ours brun qui n’en demandait pas tant, et m’aurait arraché le bras d’un seul coup de griffes si l’on ne m’avait fait basculer à la renverse, hors de danger, malgré mes naïves protestations, puisqu’à mes yeux ce grand nounours en peluche ne me voulait que du bien.

De ne pas oublier ce principe de base imprimé sur leurs presses clandestines par les fondateurs du Comité d’Autodéfense sociale (KOR) après la répression des grèves sauvages de 1976 en Pologne – Ce que nous faisons ensemble est meilleur que la plupart de chacun d’entre nous… –, et le reproduire ici pour en préserver la mémoire collective aussi longtemps que possible.

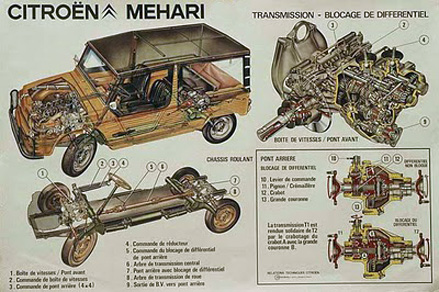

De ne pas oublier que, à l’instar du mystérieux pyromane qui défrayait la chronique de l’hiver 74, incendiant par dizaines des Citroën Méhari – cette minijeep décapotable dont la carrosserie ondulée, jaune citron ou orange vif, ressemblait à un jouet grandeur nature –, j’ai pu constater par moi- même, devant celle qui était garée dans ma rue, qu’une fois ôté le bouchon du réservoir d’essence ce serait presque un jeu d’enfant d’y glisser une torche enflammée, sans oser passer à l’acte ce soir-là, mais avec un soupçon de regret au petit matin, face à l’épave calcinée par d’autres mains.

De ne pas oublier que j’ai dormi très longtemps « en chien de fusil » non sans me demander, en vain, de quel clebs aux aguets il pouvait bien être question.

De ne pas oublier que, non loin des studios montreuillois où Méliès s’était amusé, vers 1900, à balancer une fusée dans l’orbite droite de la face lunaire, le réalisateur Joachim Gatti a été visé en pleine gueule puis éborgné par le tir de flash- ball d’un agent de la BAC de Montreuil, le 8 juillet 2009, et que je ne sais trop quoi faire de ce rapprochement, entre illusion d’optique et cinéma du réel.

De ne pas oublier qu’au moment d’entamer ce nouveau fragment j’ai cru réentendre dans mon dos le souffle glaireux, poussif mais régulier de ma mère, à l’hôpital Saint- Louis, quand elle résistait à sa surinfection pulmonaire sous masque respiratoire, alors que non, fausse alerte, après vérification dans la chambre à côté, il s’agit du fer à repasser qui soupire sa vapeur à vide faute d’eau dans le réservoir, pour me prévenir des risques et périls qu’il y aurait à ne pas le débrancher avant de partir.

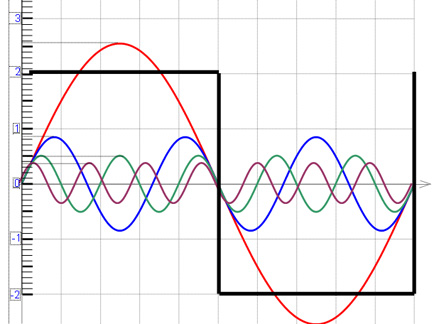

De ne pas oublier que, si vous répondez trois cent soixante-cinq jours d’affilée à la même question – « Comment ça va ? » – en cochant parmi ces quatre cases – Trop bien, Bof bof, Grave mal, Néant –, vous aurez ainsi obtenu la courbe d’humeur de votre profil maniaco-dépressif au cours d’une année pleine, avec une marge d’erreur humaine quasi nulle.

De ne pas oublier que mon père est mort cinq ans après la mise en circulation dans onze pays des premiers euros, mais qu’à partir d’une « brique » – entendez « cent mille balles quoi ! » – il comptait toujours en anciens francs, quelques semaines avant son décès, à l’heure de modifier in extremis son testament aux dépens de ses deux enfants.

De ne pas oublier que, à peine quitté des yeux les hautes verrières de l’ancienne SAMARITAINE, en redémarrant au feu vert, j’ai commencé à déplacer mentalement les lettrages géants du grand magasin désaffecté pour y découvrir l’anagramme secret qui saurait me porter chance, mais que, en longeant le Père- Lachaise, j’hésitais toujours entre plusieurs combinaisons possibles, même abusives ou incomplètes, dont la plupart m’étaient déjà sorties de l’esprit en arrivant devant chez moi, à Montreuil, sauf ces deux messages d’assez mauvais augure : RITA NE S’AIME PAS ou MARIE TES HAINES.

De ne pas oublier que, en vidant un grenier de famille, j’ai découvert au fond d’un coffre en bois une centaine de pains de savon de Marseille, soit le reste du stock que mon grand- père, libéré après quatre ans de stalag, avait acheté dès la fin du rationnement, pour ne plus jamais entendre parler d’ersatz à base de saindoux et autre pierre ponce en poudre, ni des manigances du marché noir, pour se sentir propre jusqu’au bout de sa vie.

De ne pas oublier que mon prénom, a priori masculin, n’a pas d’autre équivalent phonétique en anglais que celui de la toute première des femmes sur Terre, en l’occurrence Eve.

De ne pas oublier que mes deux enfants sont nés trop tard pour avoir connu cette époque où les phares de voitures scintillaient d’un jaune vif, de la même teinte que le motif du gadget dans l’hebdomadaire Pif le chien.

De ne pas oublier que, suite à cinq semaines d’hospitalisation, la nécrose lui ayant noirci phalange après phalange l’extrémité des deux mains, ma mère finissait par avoir les doigts crochus d’une sorcière, tandis que son visage comateux conservait les traits insondables d’une belle au bois dormant.

14 avril 2014

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même