12 mars 2021

[Genet , un cinéaste en puissance(s) —

dans le dernier numéro de la revue Europe.]

Lien pour partager l’article, c’est juste là

Alors que l’IMEC fait paraître un catalogue comportant une somme d’inédits puisés dans la récente donation de Roland Dumas à l’IMEC, Les valises de Jean Genet, présenté par Albert Dichy avec tout le nuancier de son savoir panoramique, la revue Europe consacre dans son numéro de mars un fort dossier à l’œuvre de Jean Genet, coordonné et introduit avec une passion contagieuse par Melina Balcazar. On y trouvera deux puissantes réflexions sur son théâtre et un focus plus nécessaire que jamais sur les quinze dernières années de l’auteur, période de compagnonnage politique in situ avec les Black Panthers ou les Palestiniens et de sédimentation textuel de son roman testamentaire Le Captif amoureux. Invité à y mettre mon grain de sel, j’y ai arpenté les rapports de l’écrivain avec le cinéma, un empêchement fusionnel qui, du début des années 40 à la fin de sa vie, l’aura tenu en éveil et en échec.

Ci-dessous, de larges extraits de mon article (sans ses notes).

Si Jean Genet n’a réalisé qu’un seul court-métrage, ce n’est pas faute d’avoir essaimé de nombreux projets scénaristiques jusqu’à l’approche de sa mort. Une envie de cinéma, presque inexistante au regard de sa bibliographie et pourtant d’une acharnée persistance. Et ceci, dès la signature, en mars 1943, du contrat de Notre-Dame-des-Fleurs, impulsé par Jean Cocteau, via son secrétaire Paul Morihien, secondé par Robert Denoël. Un premier contrat presque fantoche puisque le livre serait vendu « sous le manteau » en pleine Occupation, mais riche d’enseignement quant aux ambitions initiales de Jean Genet détaillées dans une liste de titres à venir. Parmi romans, pièces, poème, […] figure bel et bien un scénario intitulé Les Guerriers nus écrit en 1942, semblant avoir fait l’objet, au printemps 1944, d’une transposition théâtrale, sans suite. Jean Genet a 33 ans, un pédigrée d’orphelin fugueur, voleur de raretés bibliophiliques et taulard pédéraste. Sitôt forcée la porte de Cocteau, le voilà prêt à digérer tous les genres littéraires et à y associer le cinéma, à être l’intrus prodigieux en toutes matières et toutes façons.

À moins qu’on puisse voir la chose sous un angle moins intentionnel ou conquérant, et supposer que sa passion d’écriture rentrée, nourrie en secret depuis sa prime adolescence de lecteur compulsif et de réprouvé rural, hésite à trouver son terrain d’aventure, multiplie les tentatives souvent inabouties, cherche la structure adéquate où faire son nid de couleuvres, un cadre compatible avec les zigzags mémoriels de son phrasé : poème, drame, récit, fiction. Or, à peine amorcée sa période d’euphorie créatrice (1942), le scénario fait partie du nuancier des possibles. […] L’écrivain François Sentein se souvient d’ailleurs qu’en 1942 « Genet était passionné de cinéma, rêvait de devenir réalisateur » et que, dans sa chambre d’hôtel, la pile des manuscrits en cours « comprenait une bonne part de pièces de théâtre et de scénarios de film » qu’il comptait présenter à Cocteau.

Qu’un auteur en éclosion inscrive d’emblée le scénario parmi ses lignes de mire, la chose n’est pas banale, et même rarissime. Pour en juger, revenons deux décennies en arrière. […] C’est du côté des poètes qu’il faut aller chercher, parmi l’avant-garde voyant dans le cinéma muet la revitalisation de la poésie par d’autres moyens. Citons d’emblée Blaise Cendrars qui, avant de devenir coscénariste d’Abel Gance pour J’accuse puis réalisateur en 1921 d’une Vénus noire — dont la copie a brûlé —, publia au lendemain de la Grande Guerre le livre-objet La Fin du Monde tournée par l’ange Notre-Dame, dont le collage textuel transposait les techniques du découpage filmique. Dans la nébuleuse surréaliste, on pense à Antonin Artaud qui, persuadé que le cinéma annonçait « un tournant de la pensée humaine », s’y consacra corps et âme jusqu’au début des années trente, avec vingt-deux rôles d’acteur et quinze scénarios, dont La Coquille et le Clergyman, réalisé en 1927 par Germaine Dulac ; on pense également à Robert Desnos qui, fasciné par le « plus puissant des stupéfiants cérébraux », offre en 1928 un « fantôme de scénario » à Man Ray, en l’espèce un poème, dont le photographe s’inspira pour le court-métrage L’Étoile de mer. Cette même année, un autre proche du surréalisme, Benjamin Fondane, publiait à Bruxelles Trois scénarii : Ciné-Poèmes, œuvre par essence « intournable » selon l’auteur, mais peu lui importait alors. […]

Cette génération de poètes multiplia les scénarios voués non pas à l’échec, mais à une poésie séquencée pour l’image, inventant à bas bruit un genre transitoire, incomplet et virtuel : le scénario comme ciné-poème. […] L’arrivée du « parlant » à la fin des années vingt sonne le glas de cette expérimentation, la plupart des auteurs suscités prédisant que le cinéma sonore se plierait à une visée platement réaliste, narrative, psychologique — bref « bavarde », selon le mot de Fondane. […] Exception majeure, nous ramenant au vif de notre sujet, Jean Cocteau, réalisa le Sang d’un poète en 1930, produit par le Vicomte de Noailles, qui finançait au même moment L’Âge d’or de Luis Buñuel. D’évidence, ce moyen-métrage doit beaucoup aux libres associations inconscientes des surréalistes, bien que son audace porte le sceau d’une contrefaçon plus académique, empesée par la voix-off de l’auteur. Reste que cette pépite filmique, mettant un point final à l’utopie ciné-poétique des années vingt, fait encore partie de la légende qui auréole le Prince des poètes à l’heure où Genet fait sa rencontre.

Huit ans plus tard, au printemps 1950, l’ex-taulard menacé de relégation a brûlé les étapes : deux de ses pièces, Les Bonnes et Haute Surveillance, ont été montées dans des salles parisiennes et ses quatre romans seront bientôt panthéonisés en « œuvre complète » chez Gallimard. Le voilà qui délaisse pourtant la voie royale de la réussite pour se consacrer des mois durant au tournage d’Un chant d’amour. […] Pour s’improviser réalisateur, Genet ne bénéficie pas d’une production à la hauteur de sa fulgurante renommée. C’est Nico Papatakis — Gréco-éthiopien sans le sou ayant atterri à Paris pendant l’Occupation et révolté à fleur de peau devenu en 1947 tenancier de La Rose rouge à Saint-Germain-des-Prés — qui propose de financer le projet de l’écrivain, avec lequel il entretient depuis 1944 une amitié tumultueuse. Il lui prêtera aussi les sous-sols de son cabaret pour installer le décor principal. […] Pour ce film, nulle trace du moindre texte préparatoire. Côté acteurs : aucune tête d’affiche, des amateurs recrutés parmi les « mauvaises fréquentations » de Genet à Pigalle : Bravo, un mac et coiffeur, jouant le prisonnier le plus âgé, le danseur Coco-le-Martiniquais jouant le détenu noir ; ainsi que deux amants de l’écrivain : Lucien Sénémaud — dédicataire après-guerre du poème éponyme Un chant d’amour — et Java pour le gros plan sur les mains balançant d’une fenêtre à l’autre un collier de fleurs. Quant aux perspectives commerciales, néant. Le film a beau avoir coûté plus de cinq cent mille francs, il n’a pas été soumis au visa de censure, vu sa sensualité exacerbée, sinon pornographique, inexploitable en salles. […]. Jean Genet renouait là, à l’orée de sa sanctification par l’illustre préfacier Sartre, avec la sulfureuse réputation de ses premières éditions « sous le manteau ». C’est aussi cela que ce coup d’éclat cinématographique lui apporta, le goût de l’aventure artistique clandestine retrouvée. […] Maintenant que ses pires outrages littéraires sont portés aux nues par l’intelligentsia progressiste, Un chant d’amour refonde un écart originel, réarme sa rupture liminaire, le rend à nouveau irrécupérable. Et, de fait, le film rejoint aussitôt l’Enfer des œuvres infâmes. […]

En 1954, Henri Langlois le programme dans une version expurgée, mais la séance est annulée in extremis. Dix ans plus tard, une projection, organisée par Jonas Mekas à la Film’s maker cooperative de New York, est interrompue par la police. Peu après, en Californie, d’autres tentatives provoquent des poursuites judiciaires. Sur le sol français, en revanche, la malédiction d’Un chant d’amour connaît une ultime péripétie au milieu des années soixante-dix. Nico Papatakis qui, pour obtenir le visa du CNC, a falsifié la date de tournage et le paraphe de Genet, le fait concourir dans une sélection de « premiers films », dont il remporte le prix. Ignorant tout du subterfuge, Genet refuse sa part de la récompense et, dans une lettre publiée dans L’Humanité, qualifie le court-métrage « d’esquisse d’une esquisse », avant d’attaquer en justice son ex-ami producteur, devenu à son tour réalisateur et, entre déni et dépit, un « ennemi déclaré »parmi tant d’autres.

[…]

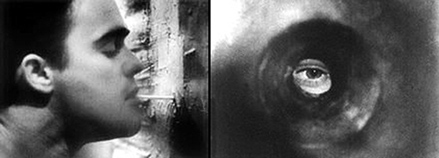

Revenons au printemps 1950. Un chant d’amour bénéficia aussi de la généreuse protection de Cocteau, dont l’aura filmique le disputait désormais à celle du poète, après le succès de La Belle et la Bête imposant au lendemain de la Libération son goût du merveilleux. C’est lui qui offre à Genet sa propriété de Milly-la-Forêt pour tourner les scènes en extérieur du film — l’échappée belle onirique de deux détenus mitoyens en pleine nature bucolique —, séquences qui interrompent le rituel en vase clos du film : bouffées de désirs empêchés entre taulards aux torses nus, danses lascives en quête d’un impossible partenaire, sous la surveillance inquisitrice d’un regard aux aguets dans l’œilleton de la porte qui attise le fantasme autant qu’il le soumet à une menace permanente. Mais justement, cette scénographie pénitentiaire rappelle celle du premier tableau du Sang d’un poète. On y voyait un poète à demi dénudé, s’avancer dans le couloir d’un hôtel, coller son œil indiscret à chaque trou de serrure et découvrir au fil des portes successives : l’exécution d’un révolutionnaire au chapeau mexicain, puis les ombres chinoises de mains tenant des aiguilles, puis une fillette se terrant au plafond comme par magie pour échapper aux coups de martinet de sa mère et enfin un divan pourvu d’un disque hypnotique d’où surgissent les membres puis la tête d’un travesti. La coïncidence des deux dispositifs — une enfilade de portes et sa fonction voyeuriste —, atteste moins d’une influence directe du premier film de Cocteau sur Un chant d’amour que d’une source commune : la sensibilité ciné-poétique des années vingt. […]

Un chant d’amour résulte pourtant d’une influence plus contemporaine, celle du cinéaste californien Kenneth Anger, féru de surréalisme et d’occultisme, dont le précoce court-métrage Fireworks était à l’affiche du Festival du Film maudit de Biarritz en 1949. On y voit un jeune homme en chemise blanche lynché par des marins en uniforme, avant qu’un feu d’artifice interrompe cette mise à mort, puis qu’un arbre de Noël s’embrase plein cadre, cédant la place à une scène d’amour avec un musculeux partenaire masculin. Genet semble avoir été marqué par ce brûlot cinématographique — alternant des plans sur le visage du héros et les visions fantasmo-phobiques qui l’assaillent, jusqu’à un final d’un homo-érotisme explicite, tout comme Cocteau justement, parrain de ces festivités. […] Les proximités frappantes d’Un chant d’amour et de Fireworks remettent ainsi en perspective les sources ciné-poétiques du film de Genet dans un courant qui lui survécut tout au long du XXe siècle de manière underground : le cinéma expérimental.

Fuir les chausse-trappes du succès, faire un doigt d’honneur hors champ et retrouver la quiétude familière de l’opprobre avec ce film maudit d’avance, c’eût pu être pour Genet une piste à suivre pour conjurer une période de doutes entre 1949 et 1954. Pourtant, s’il se remet aussitôt à un autre scénario, ce n’est pas ce chemin buissonnier qu’il choisit d’emprunter, mais un réalignement sur des codes narratifs proches du néo-réalisme italien, dont deux œuvres semblent l’avoir marqué : Païsa et Sciascia. Son nouveau projet porte successivement plusieurs noms, Mademoiselle, puis Les Rêves interdits ou L’Autre Versant des rêves. […] D’évidence, le village où se situe l’action prend bien pour modèle Alligny-en-Morvan, là où les jours de marché le pré-adolescent avait découvert le cinéma sous chapiteau, s’inspire de sa maison d’ardoise jouxtant l’école, de son lac ressemblant à l’Étang-Neuf où le petit Jean allait s’isoler pour dévorer des romans populaires, de ses forêts avoisinantes, bref de cette topographie mémorielle qui gouverne les flash-backs sur l’enfance de Louis Culafroy, alias Divine, l’héroïne travestie de sa première fiction. Quant aux deux protagonistes principaux de l’histoire : la nouvelle institutrice à la beauté glacée et aux pulsions pyromaniaques […], mais surtout un bûcheron polonais (ou italien selon les versions) — dont la nonchalance virile et l’agilité à capturer les vipères aimantent le désir des habitantes —, figure de l’étranger honni par la rumeur villageoise en rappelant une autre, celle de Carlo Guarnieri, le bûcheron transalpin qui pêchait des serpents à Alligny, évoqué sous le nom d’Alberto dans Notre-Dame des fleurs.

Ainsi ce nouveau projet change-t-il radicalement la donne, recyclant des matériaux personnels déjà transfigurés dans ses romans selon les codes d’un drame passionnel hétérosexualisé, et donc plus compatible avec une exploitation commerciale : le désordre libidinal causé par l’arrivée dans un milieu rural de deux corps étrangers. En substance : l’attirance que la maîtresse d’école au glamour raffiné éprouve pour l’irrésistible bûcheron saisonnier la poussent chaque soir à mettre le feu à des granges ou à empoisonner le lavoir, autant de crimes qui sont imputés à ce bouc émissaire aimé en secret, dont elle précipite la perdition, jusqu’à son lynchage final par des paysans en furie, au lendemain de leur première nuit d’étreintes dans les bois, non loin du lac où l’institutrice finira par toucher le fond de ses désirs contrariés.

Le 24 juillet 1951, Genet, témoin lors du mariage d’Anouk Aimée avec Nico Papatakis, offre un état final du scénario à l’actrice pour qu’elle y joue le rôle-titre, espérant ainsi que son mari produira le film, comme il l’avait fait l’année précédente pour Un chant d’amour. Vu l’ampleur du projet, il est question de proposer le script à un cinéaste plus chevronné. Dès lors, le charme est rompu et l’écrivain va rivaliser de désinvolture, à la mesure des concessions qu’il s’est imposées pour répondre aux normes dramatiques d’un long-métrage. Avec ce scénario normalisé sous la forme d’un récit entrecoupé de rares dialogues, il a sans doute eu l’impression de trahir les secrets ressorts de ses proses antérieures, en les linéarisant, sans accroc ni diversion, en les privant du « je » composite qui épaississait son mystère au gré de fantasmes contradictoires, en les dépouillant de leurs effets de montage justement.

[…]

En 1964, Tony Richardson, figure emblématique du free cinema anglais ayant réalisé l’inoubliable La Solitude du coureur de fond en 1962, découvre le script et adopte son titre initial : Mademoiselle. Il a eu vent du projet maudit via le scénariste Ben Maddow et son complice cinéaste Joseph Strick, tous deux venant d’adapter une version américaine du Balcon pour l’écran. Jeanne Moreau est toujours partante. […] Une fois de plus, Genet consent, de mauvaise grâce et contre une forte avance, à remodeler les dialogues. Le voilà installé à Norwich, en Angleterre, non loin de son compagnon d’alors, le champion automobile Jacky Maglia, mais l’annonce du suicide d’Abdallah, en mars 1964, lui ôte toute énergie créatrice. Le contrat est pourtant signé en septembre 1964, Genet se remet au travail dans une chambre du Hilton à Londres, avant de disparaître du jour au lendemain, sans un mot pour le cinéaste. Le tournage a tout de même lieu dans un hameau enclavé de Corrèze avec une équipe franco-britannique. La projection officielle du film au Festival de Cannes, le 13 mai 1966, s’achève sous les huées. On reproche au réalisateur anglais d’avoir sali la ruralité française, mais aussi d’avoir donné une facture platement réaliste à cette fable peu crédible. Critiques injustes à revoir le film aujourd’hui, subtilement interprété dans un clair-obscur troublant et d’une totale fidélité au script de Genet, entre densité corporelle et durées contemplatives. Quant à l’écrivain, cette réception négative ne le concerne plus, pur malentendu à retardement, […] lui qui vient de créer un scandale retentissant à l’Odéon avec Les Paravents, lui qui n’aspire plus désormais qu’à un nomadisme mutique.

Entre-temps, de 1952 à 1958, avec Le Bagne, Genet est rattrapé par un « rêve antérieur », la topographie mentale, quasi abstraite, de l’univers pénitentiaire que l’écrivain, ayant bénéficié de la grâce présidentielle en 1949, avait épuré à l’extrême dans son court-métrage. Il envisage d’abord les moyens du théâtre, mais avec une distribution très élargie : des gardiens, des nègres à l’affût, un directeur, un économe et assez de forçats pour figurer une ronde dans la cour, sans oublier les voix allégoriques de la Lune et du Soleil. D’où sans doute l’idée que le cinéma pourrait mieux répondre à une telle ambition panoramique, alternant rituels collectifs et focus individuels […]. Et, des années durant, Genet passe du brouillon d’un « drame pédérastique » tramé dans le décor scénique d’une prison plantée au milieu de nulle part au découpage scénaristique d’une intrigue assez mince […]. Pour le film, il multiplie les notes d’intention relevant plus de sa quête poétique d’irréalité palpable, mais qui, dans la perspective d’images animées, relèvent de l’idée fixe, d’un mirage infernal en orbite sur lui-même.

[…]

C’est son aura anglo-saxonne qui va pousser Genet à retenter sa chance du côté du cinéma, tandis que qu’en janvier 1974, à Londres, la pantomime musicale Flowers, chorégraphiée par Lindsay Kemp en hommage à son premier roman, fait événement. […] L’année suivante, l’écrivain reçoit une autre commande de Christopher Stamp, ex-manager de The Who et coproducteur du film d’opéra-rock Tommy. Dans ce nouveau scénario intitulé Divine — […] qui fait partie de la récente donation de Roland Dumas à l’IMEC — Genet exhume la plupart des personnages de son premier roman (outre Divine Mignon, Notre-Dame, Gorgui, ainsi que tout l’aéropage des Folles montmartroises), mais il en a cependant exclu l’ordonnateur principal : lui-même. Pas une trace de la rêverie démiurgique de son alter ego taulard dans le script. Autre mutation majeure, il déplace les micro-intrigues de Notre-Dame des fleurs dans une autre période, à cheval sur la fin de l’Occupation et les débuts de la Libération. « Ce film se déroulera donc sous deux occupations : l’Allemande et l’Américaine. », conclue-t-il dans un bref préambule au tapuscrit. D’où l’importance prise par le contexte historique, permettant d’alterner l’imbroglio érotico-sentimental issu de la fiction originelle avec des scènes de recrutement des GIs aux USA parmi les travestis noirs de New York ou de Sans Francisco et, pour les gradés, parmi des cow-boys du Texas si « racistes » qu’ils auraient aussi bien pu se ranger « du côté d’Hitler ».

Autre piste inédite, l’imminente débâcle allemande conduit à une rafle massive des Folles par la police française et la Gestapo, suivie d’une retraite forcée dans un appartement chic, près de l’Arc de Triomphe. […]Seul personnage affecté par ce glissement temporel, Gorgui Sek endosse le rôle d’un lieutenant portoricain, manquant à l’appel de ses frères d’armes parachutistes canadiens planqués dans une carrière sous la Butte, depuis qu’il a déserté ses devoirs militaires pour mieux chérir Divine. Autant d’ajouts et d’aménagements qui, par la subterfuge d’un montage parallèle, préservent la restitution des épisodes-clefs du livre — de la trahison de Mignon au procès en Assises du jeune Notre-Dame promis à la guillotine —, mais surtout le mariage carnavalesque de Divine qui, placée en ouverture, se mue au terme du scénario en des obsèques plus tapageuses encore, la défunte s’élevant dans les nuées sur une « pissotière volante », en route vers Compostelle, puis les Vosges, avant qu’on assiste aux pompes vaticanales de sa canonisation, à Rome. Quant à la distribution, on sait par Paule Thévenin qu’en 1975 Genet rencontra dans un restaurant londonien l’acteur pressenti pour jouer le rôle-titre, David Bowie, qui s’était d’ailleurs travesti pour l’occasion. De fait, son prénom, « David » apparaît dans le script sitôt qu’il prend en charge des interludes proprement musicaux.

Avec cette nouvelle tentative avortée — dont on ignore les raisons de l’échec —, […] on mesure aussi combien, depuis la fin des années soixante, son compagnonnage avec les Blacks Panthers aux États-Unis, les Fédayins en Jordanie ou les travailleurs immigrés en France, l’ont resynchronisé avec son époque et sorti de l’éternel retour à la case prison. Faisant fi de certains anachronismes, sa relecture seventies de Notre-Dame des fleurs donne lieu à plusieurs conciliabules entre le Noir Gorgui et un Arabe « vendeur d’oranges » installant une fraternité de point de vue, incluant la contreculture gay des Folles, dans une sorte d’alliance arc-en-ciel face à la domination blanche, dont le « jeu à la con » des Allemands et les Alliés n’est à leurs yeux qu’une « petite guerre tribale ». […] Ainsi la refonte filmique de son premier livre porte-t-elle l’empreinte d’un Genet écartelé qui, sous l’emprise d’une politisation anti-impérialiste, tente de concilier les pans disjoints de son itinéraire existentiel.

Dans la foulée, en 1976, s’ouvre un nouveau chantier scénaristique, traitant du sort des ex-indigènes coloniaux exploités sur le sol français, à partir d’une anecdote racontée à Genet par Mohammed El-Katrani, son dernier amour, rencontré à Tanger deux ans plus tôt. Ce sera Le Bleu de l’œil, devenu La Nuit venue au fil des brouillons, épaulé dans l’écriture de ce projet par un décorateur proche de Louis Malle, Ghislain Uhry […]. Tout commence à la gare de Perpignan, quand un jeune Marocain (un certain A., alias Aziz) prend un train pour Paris. Dans le compartiment de première classe, l’immigré cohabite avec un Milanais, une grand-mère vieille France et sa petite-fille, avant qu’un contrôleur aux yeux bleus ne l’oblige à changer de wagon. Sans transition, on retrouve A. en errance dans Paris, de l’arc de Triomphe hanté par des clochards aux Tuileries où il dialogue avec l’Ange Gabriel sous les yeux d’une femme de ménage. En chemin, selon des ramifications parallèles, il va rencontrer des travestis en pleine noce, des émirs en Rolls, les membres d’une organisation révolutionnaire anticolonialiste, Nini un gardien de prison guadeloupéen, une vieille dame nourrissant des pigeons, des danseurs noirs du Casino de Paris employés de jour à la Morgue, une bande d’hostiles motards ou d’interlopes bourgeois dans un hammam, sans oublier cet Algérien vendeur d’oranges à la Goutte d’Or qui figurait déjà dans Divine. In fine, A. se décide à reprendre le train pour l’Espagne, puis le bateau pour Tanger où, à peine débarqué, il est menotté par deux flics locaux, tandis que des cercueils d’immigrés sacrifiés à leur destin laborieux sont débarqués. En attendant l’épilogue de ce bref séjour d’un Maghrébin en Occident — et sa désillusion émancipatrice — d’autres séquences traitent du recrutement de la main d’œuvre par un patron vosgien et un caïd local dans le cimetière d’un village marocain.

Dans le script de cette Nuit venue, l’écrivain n’hésite plus à agencer des scènes a priori disparates, à superposer les dialogues en off, à juxtaposer des personnages sans rapport immédiat, trouvant leur lien par après, symboliques ou réels, farcesques ou dénonciateurs, tout en maximisant le contraste entre prises de vue en extérieur quasi-documentaires, situations au décorum sophistiqué et effets spéciaux kitsch. Fort du soutien du CNC, de repérages précis et d’un casting finalisé, Jean Genet rompt pourtant le contrat la veille du tournage, fin janvier 1978. […] Pourquoi Genet a-t-il reculé au moment de passer à l’acte ? Nul n’a la réponse. Trop de fiascos antérieurs l’avaient sans doute échaudé, et la nécessité de se consacrer à son livre terminal, le futur Captif amoureux, a sans doute pesé dans son renoncement in extremis.

Reste que, trois ans plus tard, sous la menace d’un cancer à la gorge, Genet se replonge dans l’histoire de la colonie pénitentiaire et agricole de Mettray, de 1839 à 1936, en vue d’un documentaire-fiction pour la télévision, Le Langage de la muraille. Son parti pris ne manque pas d’originalité – replacer la visée curative de ce centre de redressement, où il a été envoyé à l’automne 1926, dans une visée plus large, d’essence coloniale –, mais on déchante bientôt. Le tapuscrit de plusieurs centaines de pages s’encombre en effet d’extraits de discours ou de débats ayant émaillé la chronique de ce lieu, convoque au passage Chateaubriand, Alexis de Tocqueville et Lamartine, met en scène Louis XVIII, les insurgés de 1848 puis Napoléon III, tout en allant puiser dans Miracle de la Rose les rondes de punis ou les amours secrètes d’apprentis bagnards […]. Dans cette somme tardive, les rituels entre jeunes colons confinent à l’auto-parodie, sa machinerie démonstrative tournant à presque à vide. […]

Sitôt Le Langage de la muraille abandonné, courant 1982, Genet rejoint le Maroc où il s’attèle à son testamentaire Captif amoureux, qui invente un ultime pas de côté dont on n’a pas encore mesuré toute la force. Quel bilan tirer de ce si singulier rapport au cinéma ? Il en a d’abord incorporé la poésie muette, puis les canons du mélodrame, puis l’effet miroir d’une théâtralisation à outrance et enfin le pré-montage parallèle de destinées conflictuelles, sinon le mirage d’un imagier documentaire. Il n’a jamais cessé de penser au septième art, de renouveler ses approches, de s’y consacrer pour s’y soustraire, d’en épuiser la tentation pour s’en déprendre. Et en ce domaine, Jean Genet a réussi son coup : il a finalement été, selon l’expression de Jean-Yves Jouannais, un « artiste sans œuvre », un cinéaste en creux et en puissance(s).

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même