19 juin 2011

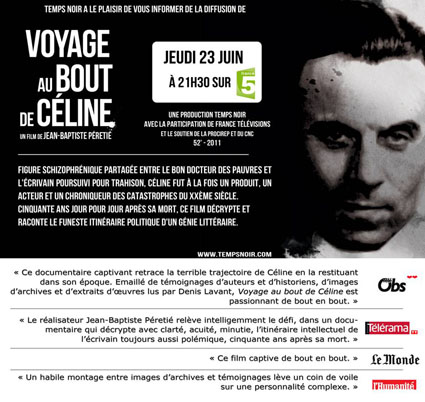

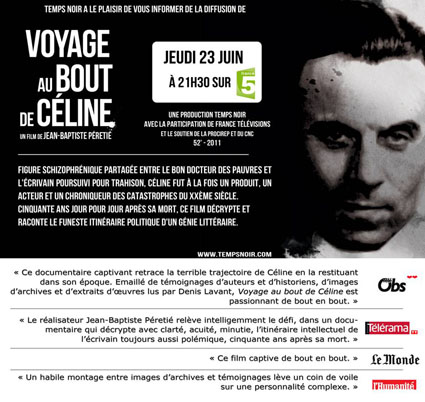

[Auto-télé-promo — Voyage au bout de… Céline.]

Pour celles et ceux qui possèdent encore une TV, on pourra rallumer sa petite lucarne le 23 juin à 21h30 sur France 5 pour mater le documentaire de Jean-Baptiste Péretié (52 mn), Voyage au bout de Céline, où, parmi un tas d’images d’archives plus ou moins connues, on me fait causer de l’œuvre célinienne en compagnie d’autres érudits, amateurs & critiques.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

18 juin 2011

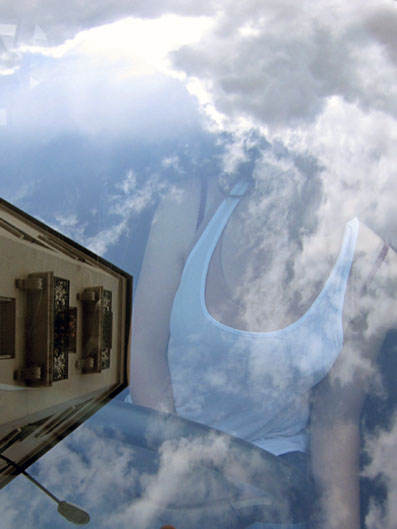

[Texticules et icôneries — Miragination.]

Fille de l’air portée aux nues.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

17 juin 2011

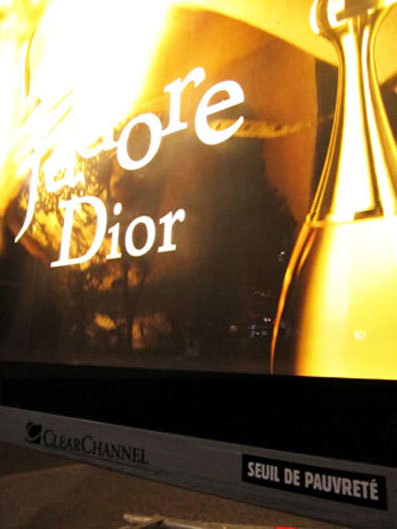

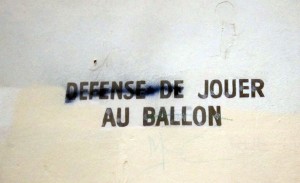

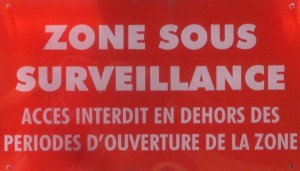

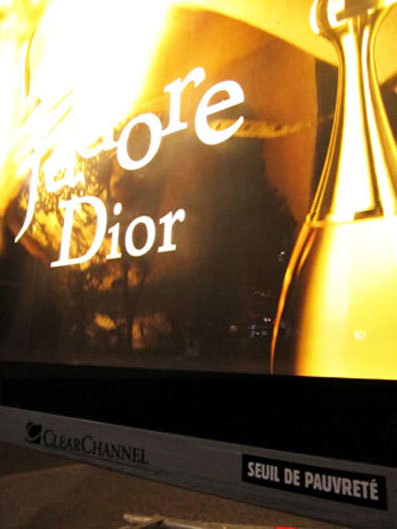

[Adages Adhésifs & Stickers unlimited —

Étiquetage sauvage, troisième salve.]

Avec l’Ami Philippe Bretelle, on a conçu une trentaine d’autocollants, de dix centimètres sur quinze, en noir sur blanc… et réciproquement.

Avec juste trois quatre mots maximum dessus, un petit bout de phrase sans début ni fin.

Ces « Adages Adhésifs », comme autant de cadavres exquis typographiques, ne prennent sens qu’in situ, en plein air (de rien), au moindre recoin de la rue, n’importe où mais pas n’importe comment, pour que ça colle vraiment entre brève de style et fragment de réalité. Histoire d’en foutre partout où ça nous plaît, d’inventer de petites légendes à la vie quotidienne, de la sous-titrer pour de faux, de créer ici et là très littéralement des lieux-dits.

Pour suivre à la trace la dissémination urbaine de ces stickers,

on avait déjà donné un échantillon de photos ici et là.

Et le diaporama complet de ces messages subliminaux

ça s’empile et se compile dans ce coin-là.

PS : Quiconque voudrait se faire envoyer tel ou tel spécimen n’a qu’à le demander [y.contact@pensebete.archyves.net] dans la faible limite des stocks disponibles.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

15 juin 2011

[Texticules et icôneries — Hypothèse spéculative.]

Folles enchères à la belle étoile.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

14 juin 2011

[Texte en partage & auteur invité —

«Fiche-moi la paie» de Noémi Lefebvre.]

Fiche-moi la paie

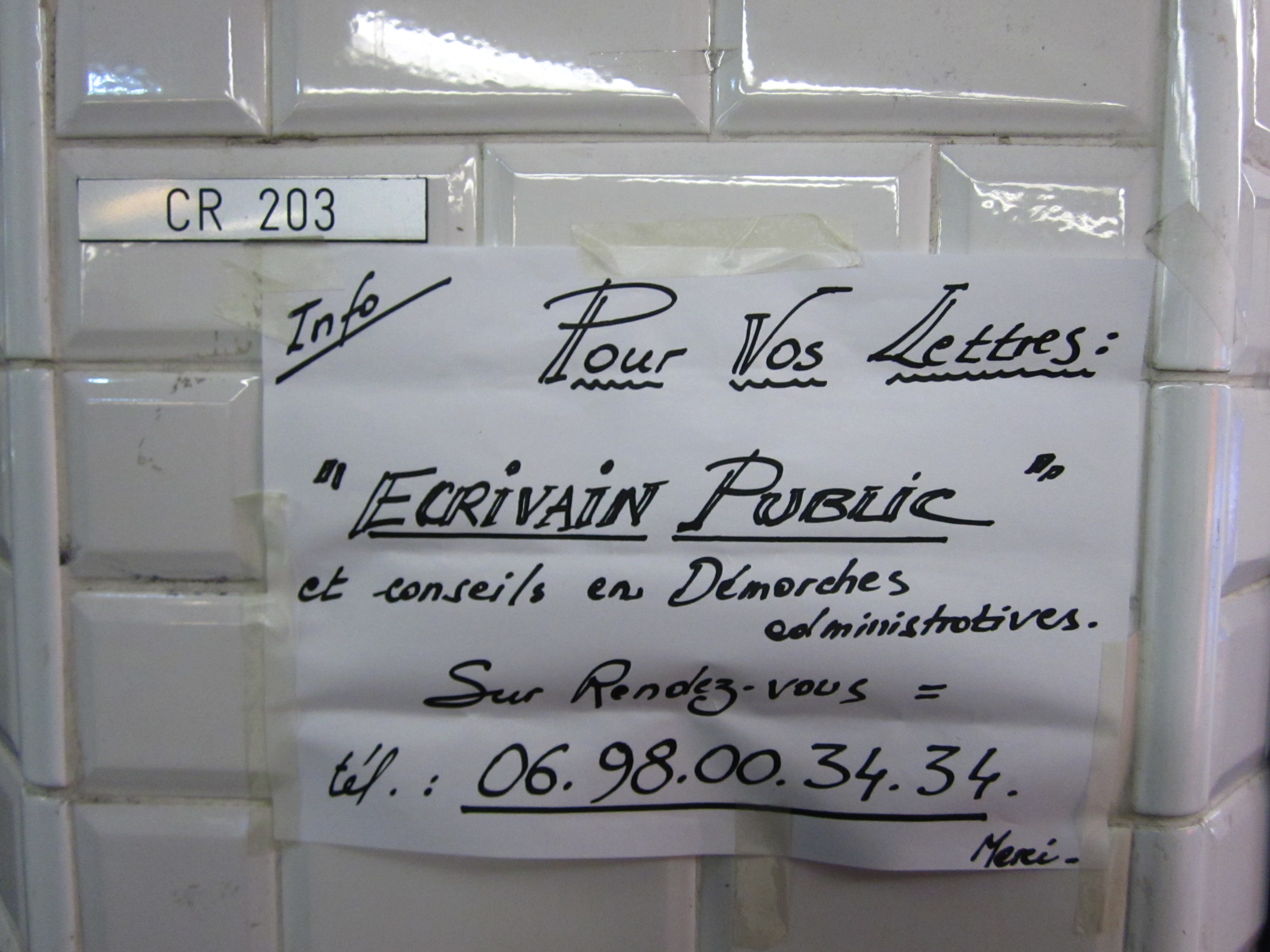

Il paraît qu’en Europe du sud, la jeunesse diplômée en a marre, c’est ce que j’ai entendu dans ma bagnole à la radio culturelle, il y avait une émission avec des sciences po, des historiens, des économistes qui usaient de mots comme indignation, spécificité, contagion limitée, jeunes chômeurs, mouvement social, crise économique, précarité, démocratie, autogestion, refus des partis politiques, non-violence, soixante-huit, solidarité, printemps, le nouveau entrait dans les cases d’une maîtrise bien référencée. Bon moi j’allais voir les comptables de l’IUT carrières sociales. J’avais mon badge FICHE-MOI LA PAIE épinglé à ma veste, offert par un fabricant de slogans urbains, l’ami Yves Pagès. FICHE-MOI LA PAIE, une médaille du mérite, façon de parler anonyme et personnelle qui me donnait d’un coup une réalité sociale.

Je venais pour avoir un papier signé qui prouve que j’avais bien fait 22 heures de cours en 2010 qui ne m’avaient pas été payés pour l’excellente raison que c’était le réglement. J’ai tout de même demandé quel réglement, c’était que j’avais fait trop d’heures, 112 en un an alors que j’étais limitée à 90 sur l’université nationale. Limitée? pour quelle raison ? Parce que mon dernier salaire principal à durée déterminée n’était pas assez important, 520 Euros. C’est pourtant pas mal, non ? Oui mais non. Il faut plus. Si tu gagnes pas assez, on te paie pas. Ah d’accord j’ai dit. Donc pour être payé il faut gagner plus. Voilà, c’est ça. Si tu gagnes pas assez tu travailles pour rien et tu es dans l’illégalité, parce que, comme disent les comptables, ils sont tout de même vaguement indignés, tout travail mérite salaire. Vous comprenez, si vous aviez un gros salaire, je sais pas, par exemple 2000 euros mensuels, là vous pouvez dépasser les 90. J’ai dit mais si je gagnais 2000 euros par mois je ne voudrais sûrement pas enseigner plus de 90 heures, je m’en foutrais pas mal et puis j’aurais pas le temps de préparer mes cours, sans compter que depuis 1936 on a aussi droit à des congés. C’est comme ça, elle a dit, la compable, j’y peux rien. Et pourquoi on me l’a pas dit avant que je commence les cours, que je pourrais pas être payée ? Elle m’explique. Parce qu’entretemps les choses ont changé. Eh oui ! C’est devenu plus difficile ! Pour tout le monde ! Ah, j’ai compris, c’est pour ça que l’université se modernise, alors. Pour préparer les étudiants à leur future précarité il faut donner l’exemple ! c’est vachement astucieux.

Voilà comment ça marche :

1. L’article 2 du décret n 87-889 du 29 octobre 1987 prévoit que les chargés d’enseignement vacataires sont des «personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine scientifique, culturel et professionnel et qui exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité de chargé d’enseignement.»

Les vacataires ne sont donc pas des enseignants, ils ne sont pas des universitaires sans poste, ils sont des intervenants qui viennent à l’université, de temps en temps, raconter des expériences professionnelles à des étudiants.

2. L’université embauche des enseignants vacataires parce qu’il n’y a plus de créations de postes depuis belle lurette. Officiellement, il faut donc demander à «des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine scientifique, culturel et professionnel et qui exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité de chargé d’enseignement» par exemple de faire un cours fondamental de 22 heures à raison de deux par semaine sur un semestre et copies à corriger en suplément gratuit, soit environ 200 heures si tu fais le taf sérieusement.

Inutile de préciser que les «personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine scientifique, culturel et professionnel et qui exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité de chargé d’enseignement» sont tout à fait adaptées à ce genre de sport.

3. Beaucoup de cours fondamentaux sont pris en charge par des diplômés de l’université qualifiés ou non par le Conseil national de l’Université, étant donné qu’il n’y a pas de postes crées, et puisque que les précaires coûtent moins cher et ne risquent pas de l’ouvrir sur ce qui se passe dans l’enseignement ni la recherche vu qu’ils ne sont ni enseignants ni chercheurs, même s’ils font de l’enseignement et de la recherche.

Heureusement qu’il y en a plein de très bons, des docteurs expérimentés, prêts à prendre en charge un maximum de cours dans les conditions les plus extrèmes, trop contents de pouvoir faire ce pour quoi ils sont formés. Ils disent merci.

Et puis vacataire d’enseignement, c’est pas mieux payé que lecteurs de code-barre mais beaucoup plus marrant, on peut parler littérature, art, philosophie, politique, histoire des idées et de tas de choses sans aucun compte à rendre sinon aux étudiants et à soi-même. Au supermarché du bled où je fais mes courses, les filles de mon âge n’ont pas le temps de se marrer avec les idées. Pendant que je m’amuse à préparer mes cours, elles font de la résistance passive, c’est à dire qu’elles s’expriment. T’as vu, il faut que je défasse les lots en promo, a dit la plus dure qui inspire le respect avec sa colère de classe, une de celles qui font le boulot mais pas sans rien dire, alors que la promo est encore sur le catalogue, le chef a dit de défaire les lots et de tout remettre en rayon au prix déloté, ni vu ni connu. Et la marge elle va où ? Tu trouves que c’est normal ? Les clients entendent, c’est exprès, l’expression c’est pour qu’on entende. Pour chaque heure que je passe à la fac avec les étudiants à parler d’histoire de l’art, de socio de la culture ou d’histoire culturelle, il y a une fille pareille que moi qui fait ses heures en voyant ce qui se passe et qui trouve pas ça normal. Oui la fac c’est beaucoup plus marrant, plus marrant aussi que l’usine, pas de chronomètre, les cadences infernales on se les impose tout seul, si on veut, personne pour contrôler mais tu peux être tranquille, quand on est sans poste on se donne à fond, c’est comme les intérimaires, ils cassent les pauses-pipi, ils foutent la honte aux tire-au-flanc et empêchent les petites discutes entre deux manutentions. C’est des bêtes de somme de man-power dans la roue de l’homme-pouvoir qui remplacent les cédédés pas décédés mais en voie de disparition par suppression de postes.

Un jour un professeur d’université bien intentionné avec qui je buvais un coup sur la terrasse en face de la statue des Trois Ordres, côté égalité, Tiers-Etat les bras levés, m’a dit cette phrase très encourageante, que j’avais sans doute «une petite chance». Une petite chance de quoi ? j’ai demandé. Et lui une petite chance, un jour, d’avoir un poste. C’était il y a déjà trois ans, au temps des vagues espoirs de la loi LRU qui permet au patrons d’université d’embaucher des à la rue si bon leur semble. J’ai dit que de sa petite chance, j’en voulais pas. Que je m’en foutais de la petite chance, que la petite chance c’est ce qui fait espérer en fermant sa gueule pour pas ruiner sa petite chance. J’ai pourtant continué à fermer la mienne, de gueule, et pour me faire payer j’ai monté mon auto-entreprise.

Je suis devenue patron de moi-même sur le conseil de sciences-po et de l’IUT. Tous unis contre le service public, ils m’ont dit que c’était la seule solution, de monter sa boîte pour enseigner à l’université. Comme ça tu te responsabilises, tu as la gagne, et tu factures tes heures au lieu d’être bêtement salarié. J’ai monté mon entreprise de rien. Ça tourne à plein. Je reçois des tas d’invitations pour m’inscrire sur des annuaires professionnels. Depuis j’ai donné des dizaines d’heures de cours en tant que personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine scientifique, culturel et professionnel exerçant une activité professionnelle principale de rien, en dehors de mon activité de chargée d’enseignement. Je suis allée avec mon numéro de siret tout neuf à l’IUT, la comptable a dit ah je crois que ça va pas passer. A sciences po, on m’a dit bon, pour cette année on va pouvoir vous payer mais à partir de septembre, c’est fini, on a reçu un nouveau courrier de l’agent comptable. Maintenant, «selon la reglementation, il n’est pas possible à un auto-entrepreneur de donner des cours».

En épilogue, je suis allée voir le directeur de l’IUT. Salut, je lui ai dit, il est sympa, de gauche. Il a dit salut ! Alors comment ça va ? J’ai dit au poil. Il était content, il avait eu d’excellents retours sur mes enseignements par les étudiants, et il espérait bien que je serais parmi eux, l’équipe, l’année prochaine. J’ai dit c’est chouette, mais non, que j’y serais pas, dans l’équipe. L’IUT était un endroit formidable, les étudiants super, j’adorais le boulot mais je pouvais pas continuer pour la raison débile que tout travail mérite salaire. Ah je comprends, il a dit sans se mobiliser davantage sur mon cas. Puis il m’a demandé ce que j’allais faire, c’est un type sympa, de gauche.

J’ai dit que j’en savais rien.

Mais comment tu vas faire pour gagner ta vie ? il a ajouté.

Et j’ai répondu que j’allais vendre mon cul ailleurs.

C’est vrai, faut dire, le problème avec les vacataires de l’université, c’est qu’ils savent rien faire d’autre. Ou alors profiter avec les jeunes diplômés de leur place au soleil. Les démagos !

Noémi Lefebvre a publié un premier roman,

L’autoportrait bleu, aux éditions Verticales.

Pour en savoir plus, c’est ici.

Post-scriptum & esprit d’escalier :

Faire couple pour un demi RSA

Pour les moins de 25 ans qui n’ont pas droit au RSA (cette interdiction d’accès est une contributionsocialiste aux inégalités qui date de la création du RMI, en 1988), sauf si ils ont au moins un enfant, il est une voie d’accès : se déclarer en concubinage ou se pacser avec un allocataire du RSA permet d’accéder à une fraction d’un RSA désormais calculé pour un couple. On voit donc des formes d’entraide où un allocataire accepte de se déclarer en couple pour qu’une autre personne interdite de RSA en raison de son âge puisse toucher les 220€ qui s’ajoutent au 410€ du RSA de l’isolé…

Attention : cela suppose un peu de soin (ne pas avoir des existences administratives visiblement contradictoires) et une relation de confiance, histoire d’être en mesure de suivre correctement son dossier (avoir les infos sur les courriers reçus en temps en en heure, etc.), jouer le jeu – ce qui ne veut pas dire se soumettre – avec le maximum de cartes en mains.

Extrait de De la légitimité de frauder les minima sociaux et de quelques conseils à cette fin

Permanences précarité, lundi de 15h à 17h30 à la CIP 13bd de Strasbourg, M° Strasbourg Saint-Denis Tel 01 40 34 59 74. Adressez questions, témoignages et analyses à permanenceprecarite@cip-idf.org

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

11 juin 2011

[Texticules et icôneries — Brève de trottoir.]

Jeu de jambes… chercher le poing commun.

D’autres images de rassemblements, cortèges, happenings, défilés et autres démonstrations collectives, avec ou sans bannières, pancartes, banderoles…

et c’est compilé sur ce petit diaporama.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

9 juin 2011

[Souviens-moi — (suite sans fin).]

De ne pas oublier que, à mi-chemin de mon adolescence, Éric Lecot, compagnon de farniente estival et sosie gominé d’Elvis Presley, sans doute lassé de crooner en pur crâneur et de singer l’éternelle jeunesse du défunt King enterré sous son ubuesque poids mort pendant l’été 1977, a fini, lui, par se tirer une balle dans la bouche l’hiver suivant, avec le 22 long rifle de son grand-père, un rescapé d’Indochine et vitupérante caricature d’un chien de guerre.

De ne pas oublier qu’en ex-Yougoslavie les grands-mères conseillaient aux enfants couverts de boutons suspects de les habiller chaudement de vêtements rouge vif pour en finir plus vite avec leur hypothétique rougeole.

De ne pas oublier que, lors d’un récent débat sur l’œuvre de L.-F. Céline au Centre Beaubourg, face à un octogénaire prenant le micro pour accuser «les organisations juives internationales» d’avoir «voulu la guerre», j’ai perdu mon sang-froid et traité le vieil emmerdeur de «doublure lumière de Faurisson», faute d’avoir été prévenu par les organisateurs de la rencontre que, là, au troisième rang de la salle, ce provocateur aux cheveux blancs n’était autre que l’incurable négationniste, Robert Faurisson en personne, pris au dépourvu par la vraie fausse ingénuité de ma réplique.

De ne pas oublier qu’un des plus éminents préhistoriens de Tunisie, spécialiste du néolithique, aura passé les dernières années de sa carrière à être sous-payé à travailler dans son petit coin, un placard même pas doré sur la colline de Byrsa, derrière le musée de Carthage, sous prétexte que sa mémoire vivante des fouilles archéologiques en cours dans le pays et d’autres sites classés par l’UNESCO risquait de porter ombrage aux opérations immobilières engagés sur des zones a priori non constructibles pour le seul bénéfice de l’entourage de l’ex-président Ben Ali.

De ne pas oublier, tandis que les années 70 tiraient à leur fin, ce blousons noir à la longue crinière gominée qui vendait à la criée un journal militant, la Nouvelle Action Royaliste, sur le trottoir du boulevard Saint-Michel et qui, pour mieux attirer la sympathie des passants alentour, lançait d’une voix gouailleuse cet immuable aphorisme : « La monarchie, c’est l’anarchie plus un ».

De ne pas oublier que depuis le pot commun des langues sémitiques, l’arabe et l’hébreu nomment la « bénédiction divine » d’une façon presque similaire et que ce même mot, adopté sur le tard dans l’usage d’un français familier sinon argotique, a légèrement changé de sens, abolissant le dieu censé porter bonheur pour ne plus signifier qu’une hasardeuse baraka.

De ne pas oublier que, seul de ma famille à avoir été visiter ma mère, méconnaissable après plus d’un mois d’agonie à l’hôpital Saint-Louis, dans sa toute dernière demeure, ce cercueil qui allait être aussitôt refermé puis mis en terre, j’ai compris, mais trop tard, qu’il ne serait plus jamais temps d’effacer le leurre effroyable qu’une telle vision allait imprimer en moi.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

7 juin 2011

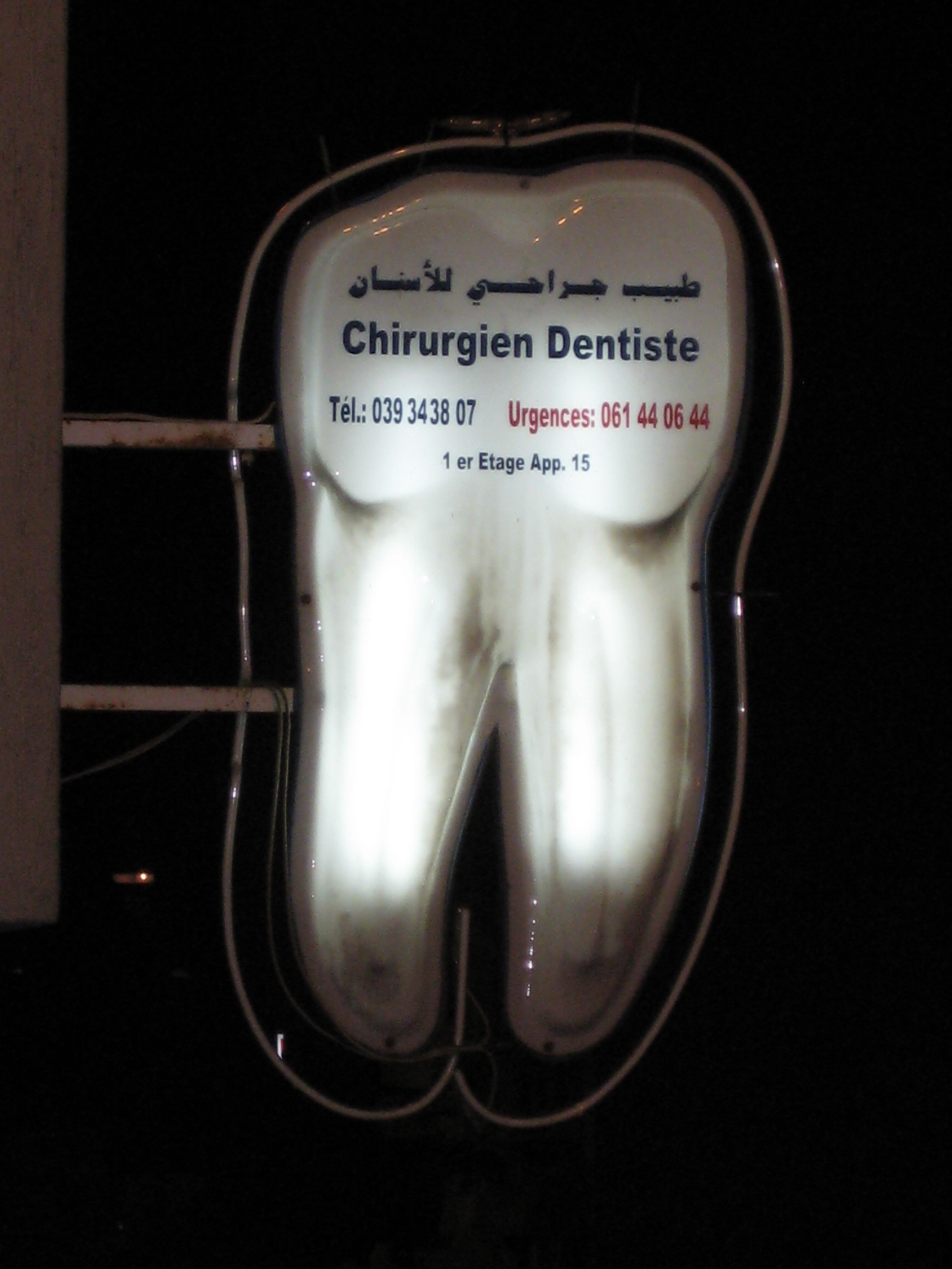

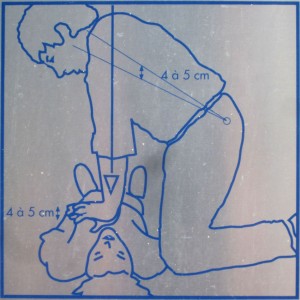

[Texticules et icôneries — Management, en trois lettres.]

L’homme, une entreprise moderne.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

6 juin 2011

[Lectures en partage —

Louis-Ferdinand Céline…

sans complaisance ni paraphrase .]

« On peut rire de tout mais pas avec n’importe qui… » comme disait le franc-tireur irrécupéré Pierre Desproges. Pour ce qui concerne Céline, c’est presque pareil. On peut aimer la plupart de ses fictions, et ne pas vouloir partager cet intérêt en trop mauvaise compagnie, et surtout pas avec les idolâtres qui pensent que son maudit génie le dédouane de tout, ou pire encore, que le racisme militant de ses pamphlets n’a jamais été qu’une cerise sur la gâteau de son œuvre au noir, une écart de langage de sa volubile monstruosité. D’où l’envie de répondre à la commande de Télérama par un article, sans doute le dernier, en forme de mise au point… pour faire un ultime distinguo entre les ambivalences fécondes des romans céliniens et les ambiguïtés nauséabondes de certains de ses paraphraseurs.

Ci-dessous ma contribution à ce numéro hors-série paru début juin.

Céline mis à nu par

ses contradictions même

Les premières impressions de lecture sont des boussoles plus fiables qu’il n’y paraît. Comme tant d’autres, découvrant Voyage au bout de la nuit en fin d’adolescence, j’ai eu le sentiment d’aborder une langue outrepassant les clivages académiques entre l’oral et l’écrit, et surtout le sentiment d’être confronté à un roman d’une puissance subversive inédite, tant il mettait à bas les leurres justifiant l’ordre établi. Impression bientôt renforcée, avec le vrai-faux récit autobiographique Mort à crédit, qui s’en prenait au confinement mortifère de la cellule familiale pour mieux engager sa fiction dans une série d’écoles buissonnières, aux élans d’indiscipline contagieuse. Mais comment ne pas déchanter en apprenant que le même auteur avait aussi été un pamphlétaire antisémite déchaîné à partir de 1937, ayant collaboré, au moins par trois brûlots, à l’hallali xénophobe des années 40 ? Dès lors, face à un tel dilemme, ne resterait plus qu’à choisir son camp…

Pour les uns, Céline serait le critique acerbe des « massacres » patriotiques et des aliénations de la misère moderne. Pour les autres, il serait le porte-voix ordurier des pires « bagatelles » racistes. Il faudrait donc oublier l’un pour l’autre, sinon défendre l’un contre l’autre, puisque son oeuvre semble à jamais irréconciliable avec elle-même, non pas inachevée exprès comme celle d’un Rimbaud brisant sa plume pour tenter la «vraie vie […] ailleurs», quitte à devenir vendeur d’armes, mais écartelée entre deux périodes incompatibles, Céline ayant, après une paire d’ouvrages fulgurants, définitivement soumis son génie à des trocs idéologiques sans retour. La seule lecture de Guignol’s band, publié en 1944, suite à la série des pamphlets, démontre le contraire, tant l’esprit de cette saga londonienne renoue avec l’esprit réfractaire de Voyage : dynamitage des conventions syntaxiques et implosion des normes sociales par l’éloge d’une bohème cosmopolite. De même, sa trilogie allemande – D’un château l’autre, Nord et Rigodon – prouve une ultime fois que son versant narratif n’a rien perdu de sa force clinique et satirique. Ainsi, l’émergence du ressassement antijuif – et plus largement phobique envers tous les métissages au nom d’un racisme biologique – n’a pas résorbé l’esprit d’insoumission de son premier pavé dans la mare littéraire. Le chantre antisémite n’a donc pas succédé au romancier iconoclaste, ils ont coexisté, plus ou moins explicitement, du début à la fin, constituant à mesure une oeuvre ambivalente, agitée de remous politiques disparates et contradictoires.

De prime abord, la tentation est forte d’aller glaner parmi les déclarations de Céline quelque éclaircissement. En remontant au début des années 30, on aura l’illusion de trouver une réponse : l’auteur de Voyage s’affichant médecin des pauvres, issu d’un milieu modeste et de conviction anarchiste «jusqu’aux poils» et «depuis toujours». Et s’il paraît certain de rater le prix Goncourt, comme il l’écrit en novembre 1932 à une amie viennoise, c’est justement parce que son livre serait «trop anarchiste». Mais cette profession de foi récurrente, menée de front avec une affirmation exagérément plébéienne de ses origines, a d’abord une portée provocatrice. Face aux journalistes et aux notabilités du monde des Lettres, il ressent la nécessité de surjouer le trouble-fête canaille, sinon pour épater le bourgeois, du moins pour s’en distinguer radicalement. Plutôt que l’étendard libertaire en tant que tel, il brandit alors une sorte de signifiant épouvantail qui le démarque de toutes les écoles littéraires – y compris celles «populiste» ou «prolétarienne» du réalisme social – et des clivages idéologiques qui divisent alors l’intelligentsia en deux camps retranchés. Fort de cette place à part, il va s’efforcer de ménager ses nombreux admirateurs communistes – de Henri Barbusse à Elsa Triolet, ou même Léon Trotski –, sans s’aliéner ceux de l’autre bord – dont le polémiste d’Action Française Léon Daudet. Préservant au maximum l’image confuse d’un enragé pessimiste hors de tout engagement public partisan, il cultive sans mot dire le malentendu commode qui fera de lui jusqu’au Front Populaire un écrivain associé aux marges anarchisantes de la gauche.

Suite à la très décevante réception critique de Mort à crédit en 1936 – ressentie comme son plus cuisant échec –, Céline va bientôt sortir de sa réserve, avec la publication de Mea culpa, retour cinglant sur l’escroquerie sociale du soviétisme, puis l’année suivante de Bagatelles pour un massacre, le premier d’une série de trois pamphlets violemment racistes. Dès lors, ayant troqué son semblant de drapeau noir pour une autre bannière, celle de l’antisémite militant, il lui faut à tout prix justifier, en privé comme en public, cette mutation radicale. Dans sa correspondance se profile un nouveau discours censé légitimer sa violente intrusion sur le terrain idéologique. Céline se présente en franc-tireur d’une cause presque perdue, l’un des rares à avoir osé briser l’omerta des puissances «judéo-bolcheviques». Mais qu’on ne s’y trompe pas, loin d’être tabou à l’époque, la harangue contre les métèques en général, et les Juifs en particulier, était bien au contraire en voie de banalisation. Et ses brûlots, soi-disant publiés à contre-courant, ne manquaient hélas pas d’opportunisme.

Quant aux tracas professionnels dont il aurait fait le frais dans la banlieue rouge, il s’agissait d’une rupture logique, maintenant que le docteur Destouches hurlait avec les loups le mot d’ordre de la bourgeoisie défaitiste : «Plutôt Hitler que le Front Populaire». Et qu’il avait faite sienne la politique du pire des anti-conformistes de droite, ceux qui allait tenir le haut du pavé pendant quatre ans de Révolution nationale. Mais là encore, Céline a beau s’efforcer d’apparaître comme un électron libre, jaloux de son indépendance polémique et trop outrancier dans ses charges contre les «enjuivés» et le «masochisme aryen» pour être assimilé au ventre mou de la collaboration littéraire, cet écart tactique ne doit duper personne. Il fut pendant l’Occupation un des plus efficaces pousse-au-crime du régime en place, un compagnon de route certes turbulent, mais dont les excès de langage ont joué un rôle non négligeable, sa gouaille servant de caution populacière au Vichystes bon chic bon genre et son humour prêtant à ses appels au lynchage un ton farcesque déculpabilisant. En 1937, André Gide avait cru trouver à ses Bagatelles les circonstances atténuantes de la blague potache, sauf qu’à l’heure du pogrom industriel Céline était bel et bien devenu le bouffon attitré d’une xénophobie d’État. D’où la mauvaise foi jamais démentie de ses commentaires ayant trait à cette période – une double posture scandaliste et victimaire –, tentant de faire oublier qu’il fut alors tout l’inverse, polémiste à succès, choyé pour avoir rejoint le camp des persécuteurs.

Après le débarquement de juin 1944, vient le temps de la fuite à travers l’Allemagne, de la captivité au Danemark, du procès par contumace, de l’amnistie, puis du retour d’exil dans un pavillon de Meudon. Parallèlement, une troisième légende voit le jour, d’abord conçue en terme de plaidoyer judiciaire, puis reformulée de manière à sauver d’un éternel Purgatoire les anciens et prochains romans, à s’assurer de leur retour en grâce posthume. C’est la lutte acharnée des quinze dernières années de Céline, occupant la majeure partie de sa correspondance ainsi que ses contacts avec des journalistes, jusqu’au point culminant de l’auto-interview Entretiens avec le professeur Y en 1955. Et que découvre-t-on dans cette ultime défense et illustration de l’auteur par lui-même ? Pas l’ombre d’un repentir sur le fond – ses obsessions racistes à peine mises en sourdine –, mais la fable d’un pur « styliste », rétif à tout « messaaâââge ». Et pour avaliser ce mythe du poète maudit, incompris, exécré pour ses seules alchimies langagières, il lui a fallu entrer dans la peau d’un personnage d’emprunt : l’inspiré misanthrope, reclus dans sa demeure banlieusarde tels Diogène en son tonneau ou Robinson échoué sur quelque île déserte. Qu’on lui pardonne donc ses écarts de langage passés, juste un trouble d’humeur, puisqu’il n’a jamais eu souci que de sa « petite musique ». Et comment ne pas pardonner les errements d’un ombrageux prosateur survivant dans les décombres de sa tour d’ivoire ? Mais là encore, nul ne devrait s’y laisser prendre. En se donnant le beau rôle du simple « joueur de flûte », Céline met en avant son inventivité formelle pour mieux passer à la trappe ses écrits de propagande anti-juive, sauf que, ce faisant, il vide ses fictions d’une source d’imprégnation essentielle : les référents socioculturels et les points d’ancrage historiques qui ont servi à façonner ses transpositions imaginaires. Et à force de décontextualiser son œuvre pour en minorer la part inexcusable, Céline finit par revendiquer un verbe sans contenu et couper à la racine l’essence même de son énergie émotive.

Céline en anarchiste canaille, proscrit des arts et lettres; Céline en antisémite à ses risques et périls; Céline en bête à style, rattrapé par des malédictions idéologiques qui lui seraient étrangères. Au-delà du charme volubile de tout légendaire d’auteur, quelles leçons tirer de ces versions successives, endossées au gré des circonstances, en dépit de leurs omissions et incompatibilité flagrantes? Presque aucune, sinon le goût chez lui de l’attaque et de l’esquive, entre surenchère et martyrologie, convergeant vers une ultime pirouette en forme de déni poétique. Mais pour qui voudrait sonder les enjeux des ses ambivalences politiques, autant fuir pareilles fables justificatrices, s’en déprendre sans regret, prendre le large et revenir enfin aux textes eux-mêmes.

« Ça a commencé comme ça », le nœud des contradictions céliniennes, dès le premier chapitre du Voyage justement, place Clichy, tandis que le discussion fait rage entre deux « carabins », Arthur Ganate, partisan de « la Race française », et Bardamu, dont le scepticisme affiché se double d’une « prière vengeresse et sociale » contre l’esclavagisme moderne, cette « grande galère ». Sans que l’auteur ait besoin de prendre parti, on devine de quel côté penche l’énergie verbale et comique de la scène. Le conservatisme borné du patriote y est moqué et a contrario la charge assassine contre le «Roi misère» valorisée. À partir de ce constat, on aurait vite fait d’extrapoler l’évidente empathie libertaire de Céline, dont on trouvera aisément trace ailleurs. À ceci près qu’il se charge aussitôt de nous faire déchanter. En effet, l’étudiant «anarchiste», réagissant «du tac au tac», n’est qu’un fanfaron de comptoir. Face au premier défilé militaire venu, le voilà qui renie ses protestations rebelles pour s’enrôler volontaire, contrairement à l’autre étudiant, belliciste sur parole quoique plus prudent dans les faits. Au terme de ce chapitre, les deux opinions en présence avouent leur vanité rhétorique et leur inconséquence immédiate.

Tout un programme… ravalant les prétentions idéologiques, quelles qu’elles soient, à un jeu de dupes. D’où la règle d’or que Céline pose d’emblée : dans ses fictions, il mettra en scène des êtres de conviction, mais pour les soumettre à l’épreuve du réel et leur faire rendre gorge le plus souvent. En cela, il n’a jamais été indifférent au discours politique, il est même l’un des rares écrivains à s’en être à ce point imprégné pour planter tel décor, nourrir l’intériorité de tel personnage, satiriser telle situation mais en préservant son art romanesque des adhésions partisanes explicites. Du moins a-t-il tenu cette ligne de crête, ce fil du rasoir jusqu’aux pamphlets qui, à cet égard, ne sont pas une parenthèse accidentelle ou délirante, mais un parjure littéraire au cœur de l’œuvre, abolissant le principe même de sa distanciation narrative – si l’on ose emprunter ce terme, non sans en modifier le sens, à la dramaturgie brechtienne.

Reste que la scène d’ouverture du Voyage se comprend mieux en revenant à la source historique de sa transposition : « L’Union sacrée » des consciences des années 14-18, soldant l’échec des espérances pacifistes. Or cette période d’unanimisme chauvin, c’est justement celle où le soldat blessé et démobilisé Destouches va se confronter à la barbarie du monde, à ses injustice criantes, de l’hôpital militaire aux faubourgs londoniens, en passant par le bourbier colonial africain. Le regard critique du futur écrivain naît là, dans la meurtrissure de ces expériences, loin de l’étroit moralisme familial, ponctué toute son enfance durant par les vitupérations d’un père antisémite. Mais cette émancipation existentielle arrive à contretemps, alors que le glas des aspirations sociales de la Belle Époque a déjà sonné. Et si le premier roman de Céline porte la trace d’une authentique rage intérieure, il n’en est pas moins marqué par les stigmates d’un idéalisme trahi, ce champ du déshonneur politique. D’où le motif d’amertume qui traverse Voyage, Mort à crédit ou Guignol’s band, ressuscitant le fantôme d’une révolte invalidée par la Grande Guerre : un esprit anarchisant qui ne subsiste qu’en creux. Et d’où, plus largement, d’un roman l’autre, le malentendu que Céline a entretenu avec son époque, interposant entre son oeuvre et ses contemporains les survivances du débat d’idées d’avant 14 passé au crible de sa désillusion.

Ce décalage visionnaire porte le deuil d’une sensibilité libertaire tuée dans l’œuf, mais il a un autre point d’ancrage rétrospectif, enraciné dans les litanies conservatrices et xénophobes de son milieu d’origine. L’univers mental célinien est ainsi partagé entre des discours antagoniques issus des années 1900, anachronisme hybride qui va contribuer à brouiller les pistes. Certains ont d’ailleurs vu dans une telle ambiguïté initiale l’embryon d’un chimérique « anarchisme de droite » ou, pire encore, la matrice d’un « pré-fascisme » annonciateur des dérives racistes de Bagatelles. Il semble pourtant que ces polarités adverses – entre utopies défuntes et préjugés tenaces – n’ont pas joué le même rôle dans l’œuvre de Céline. Autant la harangue réactionnaire contre la décadence et le métissage parvient à s’autonomiser à partir de 1937, tarissant l’imaginaire romanesque au profit d’une écriture explicitement politique, autant l’anarchisme résiduel connaît, lui, un parcours inverse. Purgé de toute dimension idéologique, il n’a plus droit de cité que dans l’implicite de la fiction, en y intériorisant ses garde-fous anti-autoritaires et sa virulence critique. Depuis l’enfer du machinisme fordien de Voyage jusqu’aux enfants errants parmi les ruines du Troisième Reich de Rigodon, les rares indices d’un esprit réfractaire se distillent presque en secret, dans un écart de comportement, un propos rapporté ou la morale insoumise d’une situation. À chacun de pressentir ces faits et gestes subversifs, de les traquer entre les lignes, d’un bout à l’autre de l’œuvre romanesque, sans se laisser intimider par les éructations du narrateur qui, aux confins de la trilogie allemande, est redevenu un personnage parmi tant d’autres, juste la pitrale caricature d’un vieux con.

À propos de l’œuvre de Céline, quelques articles de mon cru,

documents & divers dans ce coin-là.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

4 juin 2011

[Texticules et icôneries — Art comptant pour rien.]

Cubes au cube, ensemble vide.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même