3 novembre 2011

[Allergie à l’air du temps —

Feu Charlie-Hebdo…

rideau de fumée & silence de plomb.]

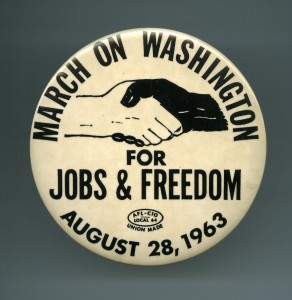

Dans le Nord-Est parisien, les incendies se suivent, mais ne se ressemblent pas. Du point de vue de leur écho médiatique, en tout cas, y’a pas photo. Qu’un journal satirique, surfant depuis des années sur la phobie du péril islamiste, se fasse salement cramer boutique par des inconnus (intégristes barbus ou débiles postiches), et c’est le tollé général, la Une de tous les confrères outragés et un élan de solidarité immédiat pour héberger la rédaction mise au chômage technique. Mais qui se rappelle, il y a un peu plus d’un mois, dans la nuit du 28 septembre, de ces six réfugiés tunisiens & égyptiens, brûlés vifs dans un pavillon occupé de la rue Hoche à Pantin ?

Eux n’ont pas eu les honneurs de la presse au-delà d’un quelconque fait-divers sans lendemain. On aurait pourtant bien aimé que Charlie-Hebdo consacre une enquête fouillée sur le parcours de ces jeunes migrants-là, sur leur rapport complexe et transgressif à la religion, sur les espoirs et désillusions du « Printemps arabe », sur le double langage du Maire de Paris ou du ministre de l’Intérieur à leur égard (compassion & répression). Y’avait matière à réfléchir, s’interroger, inverser certains préjugés, hors le simple réflexe « bête et méchant » : tailler un short à Mahomet pour faire prospérer son petit fonds de provoc commercial. Mais non, les centaines d’orphelins de la Révolution tunisienne ne cadraient pas avec la grille d’analyse manichéenne des disciples de Philippe Val. Alors les nouveaux boat-people de Lampedusa ont continué, dans l’indifférence générale, à subir rafles policières, manipulations barbouzardes d’anciens fidèles du RCD et instrumentalisations humanitaires de tel ou tel imam intégriste de Belleville ou d’ailleurs. Jusqu’au non-événement suscité : la mort de six d’entre eux. Liberté de circulation ou liberté d’expression, on croyait pourtant que ça allait de pair. Indissociablement. Mais non, une fois opéré le tri sélectif de l’information, les zombis de la misère demeurent indignes de l’indignation officielle. On leur préfère les cadavres exquis des caricaturistes de Charlie-Bobo.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

31 octobre 2011

[Texticules et icôneries — Taule-Emploi.]

Deviens ce que tu es : auto-maton.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

24 octobre 2011

[Lectures en partage — « Toi aussi, tu as des armes »

Poésie & politique… les interstices d’un livre collectif.]

Ce bouquin à neuf voix vient de sortir aux éditions La Fabrique.

Sur la quatrième de couverture, pas trace du moindre programme commun, juste quelques lignes (de faille) qui tentent d’échapper aux stéréotypes langagiers qui ne cessent de brouiller les pistes entre esthétique et subversion:

« Ce livre, où il est question de poésie, réunit des écrivains qui ont en commun de ne pas trop aimer qu’on les traite de poètes. Qui plus est, cet ouvrage sort dans une maison d’édition qui n’a jamais publié de poésie – et l’on pourrait même dire que ce domaine se situe à bonne distance de son catalogue. Mais ces petites bizarreries sont faciles à expliquer. Les auteurs qui ont accepté de participer au projet ne sont pas reliés uniquement par le refus de ce qu’on appelle d’habitude poésie : dans une grande diversité – dont ce livre rend compte –, leur écriture est hantée par la politique, bien que celle-ci soit rarement le thème dominant de leur travail. Alors, où se loge-t-elle? Moins dans un style que dans un effort constant pour renouveler la construction, l’agencement et les enjeux du livre, et de ce qui, au-delà même de l’objet livre, poursuit l’analyse critique de nos mondes. La poésie telle qu’ils l’envisagent est une opération pratique, concrète, où l’on ne se raconte pas d’histoires et où l’on pense l’art comme un acte – individuel, certes – mais aussi comme un lieu public – une scène ouverte. »

Au total, ça donne un chantier drôlement hétérogène, un peu théorique ou expérimental ou ironique ou narratif. De mon côté, j’ai creusé un sillon qui part d’un « je » intimiste pour le faire imploser à la première personne du pluriel. Ça s’appelle « De quelques points d’intersection ». J’en donnerai tout bientôt de larges extraits ici même.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

17 octobre 2011

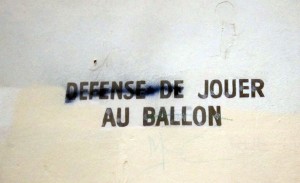

[Texticules et icôneries — Made in nulle part.]

Zone d’utopie typographique

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

15 octobre 2011

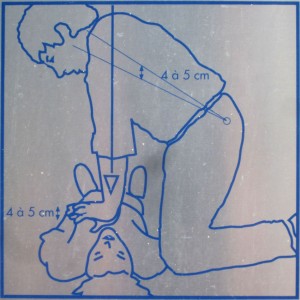

[Texticules et icôneries — Repos à la chaîne.]

De la difficulté d’arrondir les angles.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

14 octobre 2011

[Lectures en partage — Le plagiat, pourquoi pas?]

Dans le dernier numéro de la revue Décapage, on trouvera un petit dossier intitulé «J’avoue, j’ai plagié, pas vous?» Une poignée d’auteurs, dont Gaëlle Obiégly ou Camille de Toledo, ont relevé ce petit défi aux us et coutumes de la propriété intellectuelle, hors le leurre des vaines querelles juridiques, en replaçant cette question dans le processus même de toute écriture?

J’ai déjoué le même piège dans ma petite contribution à lire in extenso ci-dessous:

Alter égaux & co

Mon semblable, mon frère, ce nègre qui me sert de prête-main, désirerait faire son autocritique. Oui, il y a en moi un moine copiste dont l’âme encapuchonnée attend l’heure de la confession publique, un recycleur sélectif impatient de faire le tri entre le bon grain d’autrui et l’ivraie intime, un imitateur indélicat sur le point d’expier ses voix de fausset à la source, mais comme parmi cette bande d’avatars, tous sont d’une timidité crasse, je vais essayer de m’en faire l’interprète. Foutus alter égaux et imposteurs clandestins ! Me voilà contraint de demander pardon à leur place, de prendre sur mon compte propre chaque détournement de fonds typographiques, rapine textuelle, usurpation d’identité sans copyright ni guillemets. Heureusement, c’est du plagiat si bénin qu’on dirait presque… rien.

À peine cinq six flagrants délits d’effraction littéraire, touchant des œuvres plutôt marginales d’auteurs assez bas sur l’échelle Lagarde et Michard des sommités à plumes. Pas de quoi grimper au rideau, ni au pinacle ni sur l’échafaud ; que les puristes de la propriété intellectuelle se rassurent. Parmi les rares crimes qui m’imputent vraiment, ou plutôt qu’on m’importune souvent, ou alors dont ils m’importent peu, même si j’en perds jusqu’à ma syntaxe de base, mais justement c’est bien preuve que ma bonne foi n’est pas au cause, sauf que si, attention là, ça finirait par ressembler à du sophisme pré-socratique.

Mea maxima plagiat.

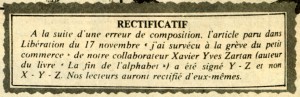

Donc, ces pauvres crimes lèse-littérarité, de qui ou quoi s’agit-il ? Allez, vidons le sac à malices. J’ai picoré de maigres passages de Notre Métier D’amant – Confidences d’un séducteur moderne du lettriste Isidore Isou dans mon premier roman ; j’ai parasité quelques poux derrière la tête du Requiem des innocents de Calaferte dans Les Gauchers ; dans en le soumettant au ridicule de ses pires traducteurs ; j’ai raconté l’histoire d’un agent de liaison par pigeons voyageurs à l’image d’un certain Armand Robin dans Plutôt que rien ; j’ai retourné à ses dépends la distanciation Brechtienne dans Labo-Lubbe, une pièce sur l’incendiaire du Reichstag; j’ai paraphrasé quelques « impératifs » catégoriquement mal traduits d’Emmanuel Kant et rewrité en pire un article de Paris-Match signé par l’ancien secrétaire de Jean-Sol Partre, le premier néo-réac Jean Cau dans Le Soi-disant…

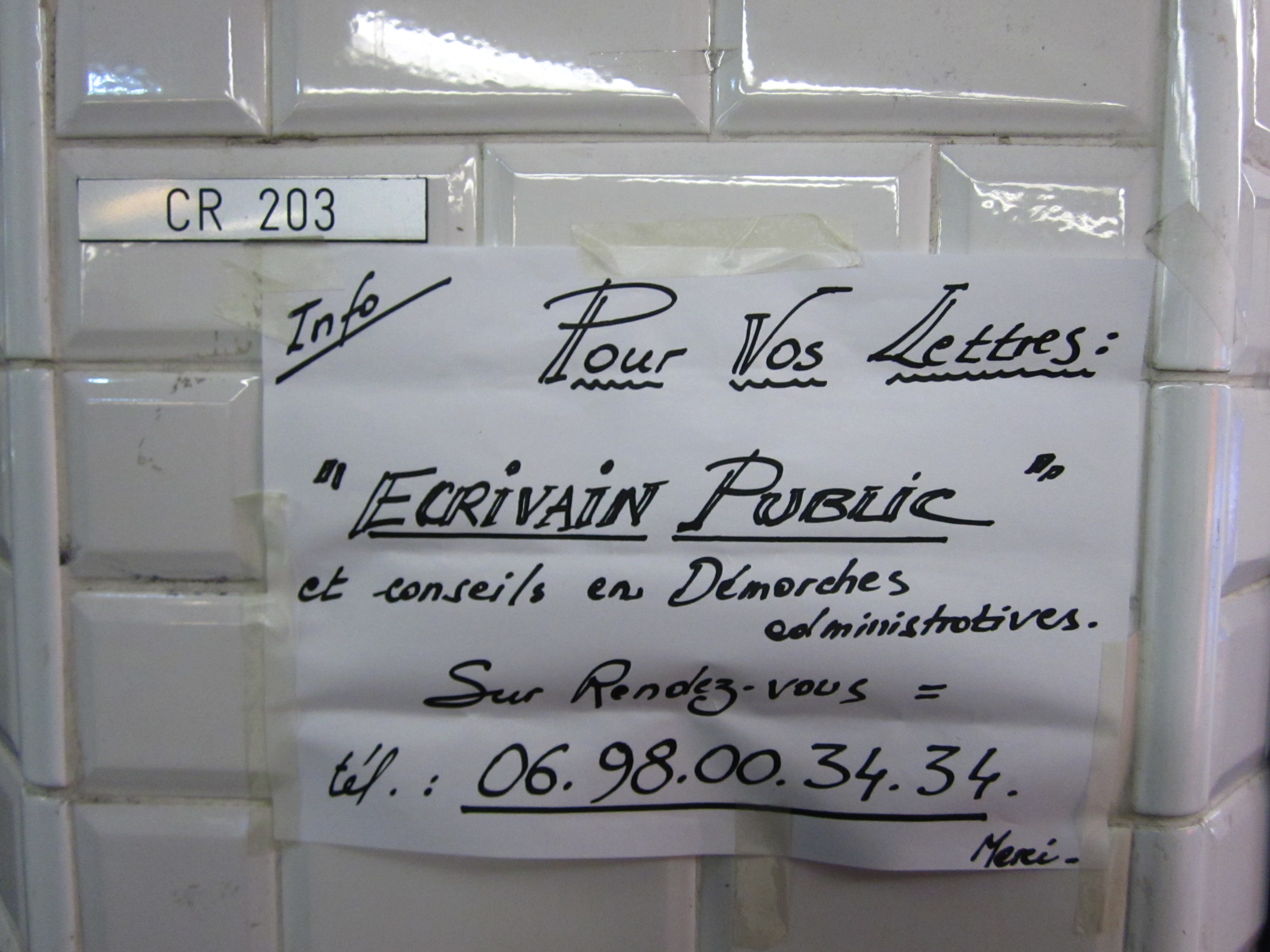

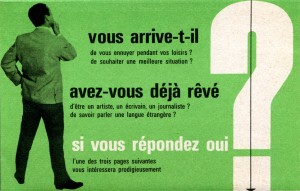

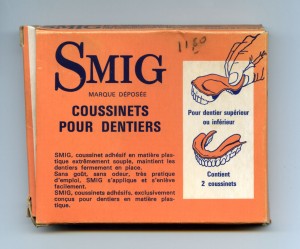

Et je dois en omettre d’autres, pêchés ici ou là, de plus bénins encore. Même si, mégalomanie secrète oblige, j’ai aussi tenté d’espérer d’arriver un jour à faire mon Jacques le fantaisiste, mon Pécuchet de boulevard, mon Bardamu sur le zinc, mon Zazou dans le métro, mon Barthes post-cryptologique et autre droit d’inventaire à la Perec. Mais un abîme plus vertigineux encore s’ouvre sitôt que j’interroge les pièces rapportées qui de longue date m’inspirent, ces bribes de trottoirs bruissant de paroles inattribuables, ces graffiti d’humeurs éphémères, ces cahiers d’intentions de prières de la Chapelle Saint-Rita, ces affiches de films classés X datant de seventies sur le boulevard Sébastopol, ces récits d’expérience de laboratoire aux cobayes si familiers, ces effets secondaires de posologie médicamenteuse, ces extraits de règlement bureaucratique désopilants à leur insu, ces cartes de visites à la syntaxe maraboutée, ces dépositions circonstancielles de police, toute cette non-littérature grise, dyslexique et d’origine incontrôlable qui, une fois repassée dans ma chambre d’échos, s’invente des issues de secours, des lieux-dits, juste un bouche à oreille qui me traverse de part en part, un «je» d’enfant qui dit «nous» «vous» «ils» ou «elle», enfin rendu au grand ensemble flou de ses pronoms d’emprunt.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

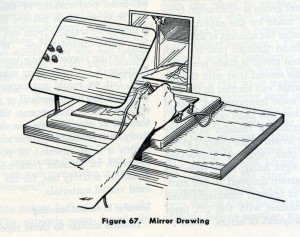

9 octobre 2011

[Texticules et icôneries — Puzzle mental défectueux.]

Se poser un lapin à soi-même.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

6 octobre 2011

[Texticules et icôneries — Métissage minéral. ]

Retour à l’état de grâce fossile.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

4 octobre 2011

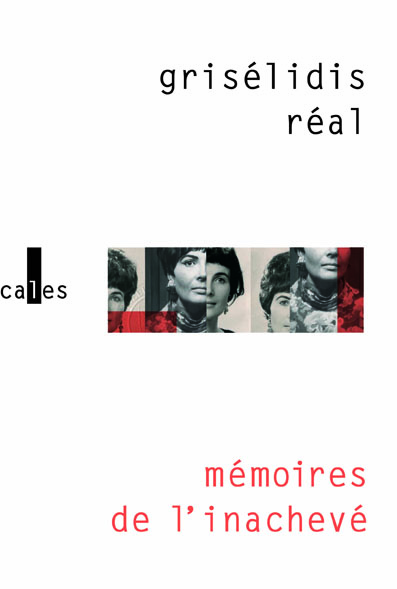

[Bribes d’auteurs posthumes —

Mémoires de l’inachevé (1954-1993)

Grisélidis Réal, retour de flammes.]

Depuis plusieurs années, un ultime volume d’œuvres posthumes de l’écrivain & prostituée Grisélidis Réal était en chantier. Ça y est, il vient de prendre sa forme aussi définitive que possible. Mémoires de l’inachevé, ça s’appelle justement, couvrant la période 1954-1993 et remettant ainsi en lumière les premiers pas de sa vie de mère divorcée et d’artiste bohème, avant que tant d’accidents de parcours, dérives amoureuses, chutes de tension et combats acharnés ne figent cette destinée féminine hors norme en une légende scandaleuse qui n’avait pas encore révélé ses vertiges équivoques, ses frustrations partielles, ses générosités consumantes jusque dans leurs plus subtiles nuances.

Et pour donner envie de (re-)parcourir l’épopée existentielle de cette femme multiple, autant reproduire ici le mode d’emploi qui ouvre ce recueil…

«À l’heure de sa mort, le 31 mai 2005, l’écrivain et prostituée Grisélidis Réal emportait avec elle bien des secrets d’une existence scandaleuse, non sans avoir accumulé dans son petit appartement genevois une masse de documents où les photos, dessins, tracts et coupures de presse voisinaient avec des poèmes manuscrits, des liasses de brouillons plus ou moins paginés, des projets demeurés à l’état d’esquisse, diverses versions d’un même article, quelques tapuscrits complets et tout un tas de lettres de sa main, photocopiées pour mémoire. À ses quatre enfants est revenue la tâche délicate d’opérer un premier classement, avant que les Archives littéraires suisses (ALS) n’entament un fastidieux inventaire. En allant puiser à cette source, on aurait pu se contenter de repérer l’ensemble des textes inédits et, faute d’en connaître la date ou la destination, de les éditer pêle-mêle, selon un ordre arbitraire. Mais opter pour une telle compilation, animée par le seul souci d’exhaustivité, c’était risquer le syndrome du «fond de tiroir». Pour ne garder que le meilleur de sa prose, on a préféré trancher dans le vif en écartant les ébauches trop maladroitement précoces ou définitivement inabouties, les variantes d’articles recyclés presque à l’identique ou l’immense majorité des poèmes qui, à nos yeux, devraient un jour faire l’objet d’un recueil à part chez un éditeur spécialisé.

Un second vivier restait à explorer au sein de la foisonnante correspondance que Grisélidis Réal n’a cessé d’entretenir depuis les années 50 avec des proches de tout acabit, des plus illustres au plus réprouvés. Dès lors on risquait un autre écueil, l’embarras du choix. Comment s’en tenir au strict essentiel, et selon quels critères? Problème a priori insoluble si l’auteur de ces courriers ne nous avait pas préparé le terrain, et facilité la tâche, en élisant au fil du temps tel ou tel confident attitré auquel elle réservait les épisodes successifs de ses aventures. Parmi ses destinataires figurent quelques personnalités de renom, dont l’écrivain Maurice Chappaz, le journaliste et peintre Henri Noverraz, la photographe Suzi Pilet, les éditeurs Bertil Galland et André Balland, mais aussi sa sœur cadette Corinne Beutler-Réal, plusieurs amants mémorables, notamment le gigolo tunisien Hassine Ahmed, ou Tania, une adolescente fugueuse et future prostituée. Au total, plus d’une centaine de lettres fournissent la matière principale de l’ouvrage, lui donnent sa cohérence chronologique. Et c’est très naturellement que se dessine, au fur et à mesure des extraits reproduits, un véritable récit autobiographique… en pointillés. Celui dont l’écrivain épistolaire posait les jalons, dans l’intervalle des ses textes publiés, sans parvenir à en recomposer l’ensemble d’une seule traite romanesque. C’est ici chose faite, en espérant du moins avoir su respecter de si secrètes consignes à la lettre.

Quant au titre de l’ouvrage, il n’est pas de notre fait, mais emprunté à une liste de titres provisoires établie par l’auteur alors que se profilait à l’horizon la parution des Sphinx, le deuxième volume de sa correspondance avec Jean-Luc Hennig. Mémoires de l’inachevé donc, on ne pouvait rêver mieux. […]

Espérons qu’avec cet ultime ouvrage de Grisélidis Réal, chacun fera la part des origines cachées et des recoins obscurs d’une aventure humaine riche en événements dramatiques et contradictions intimes. On y verra apparaître une mère aussi aimante que fuyante, un être d’appétit charnel quoique de santé précaire, une artiste contrariée mais toujours en devenir, une amoureuse souvent déçue jamais rassasiée, une intraitable pessimiste prête au combat, une putain iconoclaste au plus près de son miroir brisé. »

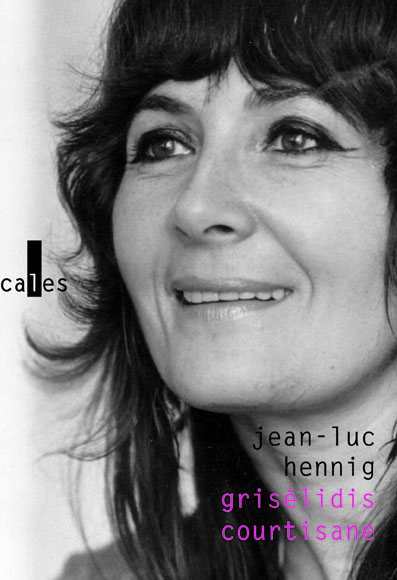

Parallèlement à la publications de ces Mémoires posthumes, la réédition du livre de Jean-luc Hennig, Grisélidis Courtisane, paru il y a près de 30 ans, propose une série d’entretiens qui n’ont rien perdu de leur fulgurance avec celle qui incarnait alors la plus dérangeante et paradoxale figure du courant d’émancipation sexuelle issue des années 70.

On trouvera par ailleurs sur la page d’archyves consacrée à Grisélidis Réal, une série de nouveaux documents exhumés au cours de mes recherches : une brève pièce de théâtre datant de 1966, Les Myrtilles, plusieurs lettres au premier éditeur du Noir est une couleur, André Balland et quelques coups de gueule à propos des enjeux sociopolitiques de la prostitution. Ça se compile et diversifie au fur et à mesure, ici même.

Pour plus de détails sur les tenants et les aboutissants de cette aventure éditoriale, on se reportera à un récent entretien que j’ai eu avec Nathalie Jungerman, c’est en ligne de ce côté-là.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

24 septembre 2011

[Texticules et icôneries —

Concours de lenteur.]

Faux départ & demi-tour in extremis.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même