16 mars 2012

[Allergie à l’air du temps —

«Théorie de la vitre brisée » et vandalisme légal,

à propos d’une expulsion en pleine trêve hivernale,

par les hommes de mains de la mairie de Montreuil.]

En 1982, deux criminalistes étasuniens, James Q. Wilson et George Kelling, suggèrent d’établir un lien direct entre les plus infimes «public disorder» et les courbes de la criminalité. Leur hypothèse statistique s’intitule doctement «Broken Window Theory». En substance, un seul carreau cassé dans un immeuble (et laissé en l’état) constituerait le «signal» d’une impunité aux «déviants» et «asociaux» pour livrer le quartier entier à la dévastation, selon un instinct mimétique qui, hors la sanction imédiate, pousse tout un chacun à suivre le mauvais exemple, selon ce principe d’extension/contagion trop humain : «qui vole un œuf, vole un bœuf». D’où, selon ces experts , la nécessité de remonter à la racine des comportements «subdelinquants» en traitant pénalement la plus infime «incivility». Cette soi-disant théorie, diffusée par le Manhattan Institute au cours des années 1980-90, sera l’étendard médiatique de William Bratton, ex-reponsable de la sécurité du métro new-yorkais, promu chef de la police municipale, en 1994, par l’ex-procureur devenu Maire de la ville, Rudolph Giuliani. À cette occasion, plusieurs mots d’ordre mnémotechniques font leur apparition: «Tolerance zero» et «No incivility». S’inspirant au pied de la lettre de la Broken Window Theory, la chasse aux écarts de conduite est ouverte : abus de boisson, grossièreté verbale, graffiti sur la voie publique… Cette nouvelle politique de répression préventive (et vice versa), prend aussitôt la forme d’un «nettoyage» (clean up) des sans-logis (homeless) du centre de Manhattan, aux seuls motifs qu’ils arborent des vêtements sales, qu’ils se couchent sur les bancs au lieu de s’y asseoir et que leurs actes de mendicité importunent les honnêtes gens, bref qu’à bien des égards leur inconduite notoire enfreint les principes du bon goût et de la civilité. Sous prétexte de respect des bonnes manières, la traque au faciès des clandestins donnera aussi lieu à des bavures homicides de triste mémoire. Qu’on saisisse bien l’enjeu de ce dogme behabioriste : il s’agit de démontrer, selon la thèse établie par W. G. Skogan dans Disorder and Decline, que les variables socio-économiques (le taux de pauvreté dans un quartier, entre autres) ne sont pas des facteurs essentiels dans les phénomènes de délinquance de survie, mais que les incivilités ont une logique de croissance bêtement grégaire, par banalisation et contagion (même s’il est ici sous-entendu que les banlieusards & lumpen-assistés ont un esprit plus «moutonnier » que les autres).

Quelques colloques internationaux plus tard, et la notion d’«incivility» s’exporte en Grande Bretagne, sous l’impulsion de conseillers néo-travaillistes de Tony Blair. En 1998, une loi ultra-sécuritaire sur les «crime and disorder» est votée, dont ce dernier défend ainsi le contenu : «Il est important de dire que nous ne tolérerons plus les infractions mineures. Oui, il est juste d’être intolérant envers les sans-abri dans la rue.» Étape suivante, ce sera bientôt le tour de la gauche française, via les chasseur de « sauvageons » Chevènement, via Julien Dray ou Manuel Valls et leur «compère « ciminologue » Alain Bauer (rallié à Sarkozy par la suite), via les Cahiers de la sécurité intérieure initiés par Pierre Joxe, ou via le pourfendeuse d’incivilité Ségolène Royal, de reprendre à leur compte cette théorie dite « de la vitre brisée », véritable cheval de Troie néo-conservateur censé réduire à néant toutes les «sociologies de l’excuse», selon le mea culpa du candidat malheureux Lionel Jospin regrettant d’avoir été trop longtemps «naïf» sur les questions de la sécurité.

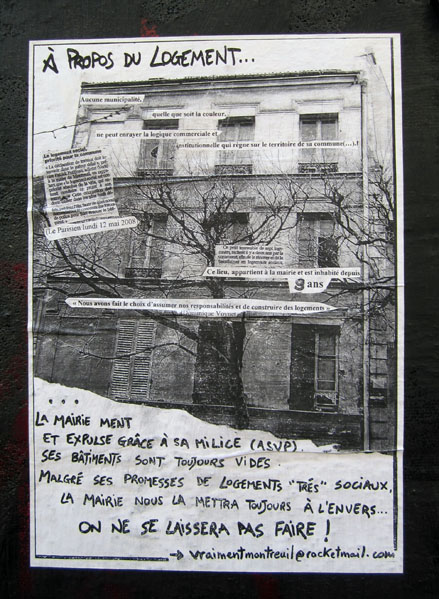

Pour quitter ces sphères idéologiques des sciences humaines et revenir à un cas d’espèce bien réel, prenons une commune du nord-est de Paris, Montreuil en l’occurrence, où les graffiti, dépôts d’ordure sur le trottoir, marchés sauvages de biffins, campements illégaux de Rroms, maisons squattées et tant d’autres incivilités abondent, donnant ainsi le pire exemple. On pourrait objecter qu’à la racine ça vient surtout des spéculateurs privés et des sociétés immoblières qui préfèrent ne jamais rien réhabiliter ni ravaler les façades ni louer à bas prix ces locaux vacants, et qui profitent d’une sorte de jachère spéculative, en attendant que la «pierre travaille toute seule», hors sol, selon l’inflation abstraite des lois du marché, pour revendre ces «dents creuses» et terrains vagues sans risque de loyers impayés, laissant dans des taudis ou à la rue, des milliers d’habitants peu argentés ou n’ayant que des revenus précaires. On aurait envie d’affirmer que c’est bien là l’incivilité première, la «mère de tous les vices» pour reprendre l’expression du préjugé moral qui sous-tend la «Broken Window Theory» – et même le «boss des vices» pour causer français moderne. Il arrive aussi à Domonique Voynet, la Maire du coin, d’entonner ce discours dans la presse ou à la radio, vitupérant les charognards spéculatifs qui obligent près de 6000 candidats aux HLM à rester sur des listes d’attente. C’est pas moi, c’est elle qui fait le lien. Et pourtant, au-delà de telles déclarations de principe, il y a un envers du décor. Au quotidien, la municipalité a de pires ennemis que les méchants vautours de l’immobilier, ce sont les «squatteurs», surtout s’ils manifestent collectivement leur façon de lutter en acte contre le cynisme des marchands de biens et autres propriétaires de locaux voués à se renchérir à vide. D’ailleurs ce ne sont pas de vrais mal logés qui repeuplent ces squats – en l’occurrence de jeunes précaires, intermittents de l’emploi (déclaré ou non), chômeurs partiels, qui cohabitent dans leur maisons occupés avec des familles de sans pap’, des déboutés du droit d’asile, des Rroms… –, non, aux yeux de Dominique Voynet, ce sont des «politiques», entendez des anarchistes qui feraient mieux «d’aller emménager à Neuilly».

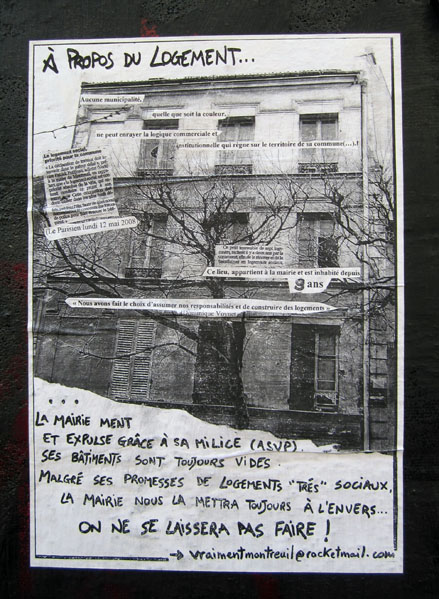

Ainsi le mardi 31 janvier 2012, vers 18h30, des agents municipaux du service de la tranquillité publique ont procédé à l’évacuation d’un immeuble occupé au 98, rue de Vincennes (dans l’ancien hôtel de la Tourelle). Trois personnes ont été jetés dehors au mépris de la légalité (puisque nous étions en pleine trêve hivernale, et que d’ailleurs il gelait à pierre fendre). Des employés municipaux, qui faute de pouvoir de police et en l’absence d’une décision judiciaire, n’avaient aucun droit à procéder à cette expulsion sauvage.

À la tête de ce commando, un certain Hochard qui, non content de diriger le service dit de la «tranquillité publique», coordonne la brigade de nuit de l’ASVP (Agence pour la Surveillance de la Voie Publique) en recourant au besoin à des vigiles privés.

Cet homme de main n’en est pas à son coup d’essai, il est le bras armé de la Mairie pour évacuer les gêneurs de toutes sortes, bref, faire la sale besogne quand nécessaire, comme l’avait souligné à maintes reprises Bruno Saunier, conseiller municipal non inscrit et ancien maire-adjoint sur son blog, Chroniques montreuilloises, récemment fermé après diverses pressions locales.

Et ce soir-là, on avait jugé en haut-lieu qu’il y avait urgence à faire déguerpir les femmes et enfants qui habitaient depuis dix jours dans cet ancien hôtel laissé à l’abandon depuis près de quatorze ans et préempté par la Mairie justement.

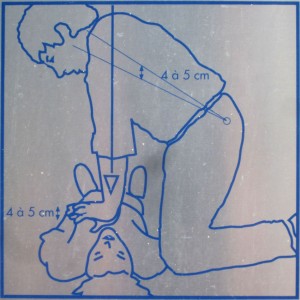

Alors, en chien de garde obéissant (lui casqué contrairement aux autres en uniforme ASVP), il a œuvré comme il sait faire. Après avoir défoncé la porte, il a fracassé les fenêtres à coups de pied-de-biche. Car c’est cela qui prime, dans le modus operandi anti-squatteur, briser les carreaux, puis défoncer les plancher, désosser les tuyauteries, pour rendre le lieu durablement inhabitable. Selon les consignes de ce vandalisme légal, le impératif c’est le bris des vitres, pas en theory, en pratique… mercenaire. Et peu importe si les occupants avaient commencé à tout remettre en l’état, puisque ce sont eux les facteurs offciels de l’incivilité galopante. Dès le lendemain, l’immeuble rendue à sa vacuité première. Défense de la propriété privée, et illustrations ci-dessous.

Sur les circonstances de ce coup de force illégal, on se fera une idée en allant voir le vidéo-tract ici ou là.

On pourrait citer de nombreux cas de la même espèce : le 22 septembre 2011, au 234 rue de Rosny, expulsion avec vandalime aggravé par les forces de police (le propriétaire, une agence multinationale, ayant été sommé par un courrier de la mairie de demander l’expulsion comme cela est raconté par le menu ici même) ; le 25 juillet 2011, au 74 rue Jacques Caillot, tentative d’expulsion par une vingtaine de gros bras payés par le propriétaire sous l’œil bienveillant de la police (avec vidéo et petit historique de l’affaire ici même). Sans oublier que pour d’autres lieux vidés manu militari, comme le 84 avenue du Président Wilson en 2008, tout est resté au point mort, encore inhabité à ce jour; de même La Clinique , de la place du Marché, démolie pendant l’été en 2009 et toujours en friche depuis, après labourage du sol de manière à empêcher les velléités romanichelles d’un campement de fortune. On verra ci-dessous, l’avant et l’après, puisque le développement durable des «herbes folles» est préférable la moindre tentative de relogement précaire.

Alors pour toutes ces raisons et d’autres énumérées ci-dessous, on pourra manifester notre désir d’avoir des endroits pour habiter le monde, samedi 17 mars 2012, à 13 heures aux métro Alexandre Dumas.

À tous ceux qui vivent à 5 dans un 20m²

À tous ceux qui se sont déjà fait couper l’électricité

À tous ceux qui doivent choisir entre bouffer et payer leur loyer,

À tous ceux qui ont déjà fait des faux dossiers pour avoir un appartement,

À tous ceux qui se sont déjà ou vont se faire expulser,

À tous ceux qui en ont marre de claquer leurs salaires pour un petit appart’ humide,

À tous ceux qui ont de plus en plus de mal à payer leur loyer,

À tous ceux qui trouvent que tout ça c’est pas normal,

À tous ceux qui trouvent que le chacun pour soi c’est tout le monde dans la merde !

Et s’il fallait, en guise d’épilogue, chercher dans un fait-divers le mot de la fin, ce serait celui-ci selon le modèle des dépêches AFP détournées par Christian Colombani : «Allez vous faire foutre», insultent avec le printemps les parterres de jonquilles fraîchement écloses que douze malfrats, condamnés à des travaux d’intérêt général, avaient artistiquement plantés, l’an dernier, pour égayer les rues de Rotherdam, dans le Yorkshire.

À moins que ce graffiti glané il y a peu sur les marches de la station de métro Croix-de-Chavaux ne convienne aussi : URBANISTES, POLICIERS de L’ESPACE

Et tant quà remonter le fil du temps, on se rappellera que l’édification d’une «Maison du Peuple », pendant l’été 1970, à Villeneuve-la-Garenne, à l’initiative d’étudiants de Beaux-Arts et de sympatisants de Vive La Révolution, s’était accompagnée d’une inscription qui met à bas toute la Broken Window theory: ICI LES CASSEURS CONSTRUISENT

À propos des usages politiques du concept d’incivilité, j’avais écrit il y a quelques années un article «Autopsie d’un faux ami» dans le recueil La Fabrique de la haine, on en trouvra copie ici même.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

12 mars 2012

[Allergie à l’air du temps —

Carrefour & Resto du Cœur,

un coup de pub duplicitaire.]

Samedi dernier, Porte de Montreuil, l’hypermarché du coin cueille dès l’entrée le chaland avec un panneau plutôt flashy, parce qu’aujourd’hui c’est pas de la petite promo ordinaire, c’est une opération de collecte nationale pour les Restos du Cœur sponsorisée par Carrefour & Danone – avec trois fois le mot « don » en grosses lettres et les trois logos ensemble à l’affiche, sans oublier l’accroche explicative : «parce que s’engager»… tout court, mais ça dit bien ce que ça veut dire.

Ça fait un bail qu’à l’entrée des grandes & moyennes surfaces le Secours Populaire, les Restos du Cœur ou tel Rotary club distribuent des prospectus pour inviter le client à rajouter deux trois produits de première nécessité à ses courses. Un appel scotché sur la porte vitrée du magasin, deux trois tables prêtées par le gérant ainsi qu’une poignée de cartons pour trier les achats récoltés. En sortie de caisse, le consommateur est comme saisi à la source (d’un vague scrupule ou d’un élan de générosité). Le truc n’est pas nouveau, les premiers concernés font la manche près des distributeurs de billets, souvent ça agace, dérange, perturbe, mais, à l’usage, paraît que ça gagne mieux. Ici même ficelle, mais à plus grande échelle lucrative.

D’accord, chacun selon ses moyens, on peut préférer donner à une Soupe populaire (pour le côté redistributif) ou à n’importe quel mec dans la dèche qui croise votre chemin (pour éviter les intermédiaires bureaucratiques). Quant à ceux qui ont de quoi filer leur obole mais se refusent à jamais rien débourser – sous prétexte que c’est du ressort de la puissance publique ou que les mendigots sont pas les plus à plaindre –, ils ont beau se cacher derrière leur petit doigt, ça sent le « chacun sa merde » à plein nez. Pour sûr, les bonnes œuvres de charité du XIXe siècle sont de retour, mais critiquer la dilution de la question sociale au profit de sa régulation caritative (adoucir les effets faute de s’attaquer aux causes) n’empêche pas de contribuer un minimum à cette forme, même insatisfaisante, de partage au quotidien. Surtout quand ce sont les mêmes qui vantent le bienfaits du Mécénat privé et stigmatisent les «ravages» de l’Assistanat public. Pourtant, on peut s’inquiéter du recours au seul bénévolat pour cautériser les jambes de bois de la misère sans moquer pour autant les «belles âmes» qui filent un coup de main pendant leurs jours de congés ou leurs années de retraite ou leur temps libre de jeunes précaires.

Le pragmatisme humanitaire a beau véhiculer un paquet d’illusions, il ne fait que combler l’espace politique laissé en friche par trente années de cynisme gestionnaire (de gauche et de droite), sinon remplacer d’anciens rapports de force conflictuels par un idéalisme autolimité, bridé, désenchanté, comme si, désormais, il fallait à tout prix chercher un compromis entre esprit de révolte et résignation au moins pire, trouver un rapport de médiation consensuel face aux injustices du monde. Alors, attention à ne pas se tromper de cible quand on aborde ces mutations du militantisme. Ni mépris ni arrogance. Sauf que ce matin-là, une fois passés les portiques anti-vol de l’hypermarché, ça fleurissait entre les travées, d’autres panneaux à propos de la « bonne action » du jour.

En gros, pour quatre lots de yaourt achetés (de marques affiliées à Danone), Carrefour s’engageait à payer en retour l’équivalent d’un repas à l’association partenaire (soit très exactement 1 euro, mais ça, on avait omis de nous le préciser). Sans avoir les données chiffrées concernant le prix de revient et de revente de ces produits lactés, on imagine que, sur cette coup-là, ça risquait de réduire la marge du magasin à un peu moins de zéro. Bel effort apparent, mais tout relatif, d’autant que par haut-parleur, des jingles répétitifs nous conviaient à remplir nos caddies de viandes ou poissons en conserves, petits pots pour bébé et autres produits d’hygiène en sus de nos emplettes pour « offrir un repas aux plus démunis ». Et là, tout bénef pour l’hypermarché qui, en contrepartie, nous apprenait qu’en France métropolitaine, avec sa marque associée Danone, elle mettrait à la disposition des 60 000 bénévoles des Restos du Cœur près de 3000 « salariés volontaires » (un peu moins cependant que le record 2011, avec 4 400 candidats parmi son petit personnel). Aucun supplément d’information sur les conditions réelles de ce volontariat (sous pression des petits chefs de l’arrière-boutique ou contractualisé en « congé sans solde » comme c’est le cas chez Casino) et donc ni payé ni même défrayé par l’employeur mettant pourtant cette contribution massive à son actif.

Bref, à l’usage du client, un seul mot d’ordre : Dépensez plus pour donner plus ! Et aux caissières et autres manutentionnaires de la boîte, un message subliminal : Arrêtez de faire grève pour réclamer le strict respect du salaire minimum ou la comptabilisation des temps de pause (comme l’année dernière), parce que, franchement, il y a plus pauvres que vous !

En repartant, juste un détour pour aller déposer quelques victuailles à la borne des Restos du Cœur et l’occasion d’entamer un dialogue avec le bénévole de permanence (secondé par aucun « volontaire » du magasin en l’occurrence). Face à mes réticences devant le côté récupérateur de ce partenariat publicitaire, le jovial retraité qui me fait face opine un peu et puis hausse les épaules : «C’est sûr que Carrefour en profite, mais bon, pour nous c’est bien aussi, vu que là on avait plus rien en stock. Du coup tout le monde y trouve son compte, c’est gagnant-gagnant !» L’expression fétiche des élections de 2007, «gagnant-gagnant» (chère à Nicolas Sarkozy & Ségolène Royal), a fini par entrer dans les mœurs. Et le principe même d’un activisme désintéressé par adopter le mot d’ordre de la marchandisation commerciale. Et voilà que pris d’un scrupule, l’homme aux cheveux poivre et sel rajoute, comme pour s’ôter d’un doute : « Attention, Carrefour, pendant tout l’hiver, ils nous donnent aussi des tonnes de bouffe à l’œil ! » J’hésite à polémiquer, et puis non. Allez, salut, et bonne chance pour la suite.

De retour chez moi, j’essaye de recouper l’info sur le Net. Ça a l’air vrai : il y a deux ans, Carrefour a fourgué gratos près de 14 000 tonnes de denrées (tous produits confondus) aux 2 000 centres des Restos du Cœur. Plus globalement, selon des statistiques officielles, chaque année, les dons en provenance des hypermarchés représentent presque un tiers de l’approvisionnement des banques alimentaires (24 750 tonnes sur un total 88 400 tonnes en 2009). Pour se faire une idée plus claire des proportions, les palettes de nourriture invendues par la grande distribution avoisineraient le million et demi de tonnes par an. Les produits offerts ne sont donc qu’une maigre partie de ce gâchis incommensurable. Et tant qu’à jeter à la benne la plupart du stock ayant atteint sa Date Limite de Consommation (DLC), Carrefour, comme la plupart de ses confrères, préfère retirer des rayons certaines denrées deux ou trois jours avant expiration et les céder au circuit caritatif. Ça lui coûte le remballage et l’acheminement, ça lui évite les frais de mise en déchetterie spéciale, le manque à gagner ne doit pas aller chercher très loin. Là encore, générosité au rabais. Aussitôt remboursée en capital symbolique, grâce à ce partenariat du troisième type : promo-compassionnel.

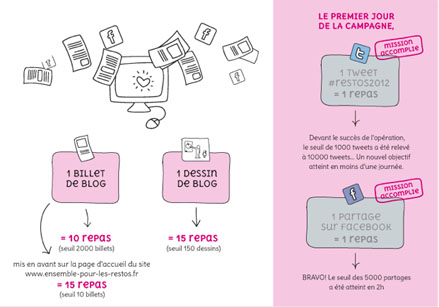

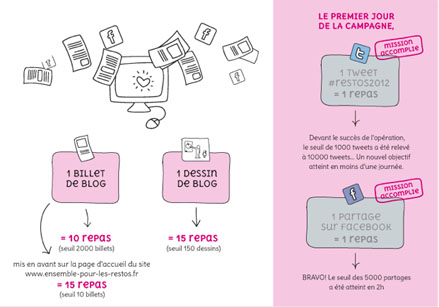

Surtout qu’en glanant ces précisions via Google, je finis par tomber sur l’autre versant de ce charity bizness, sous la forme d’un appel aux forces vives de la blogosphère : « Nous comptons également sur votre mobilisation à vous, blogueurs, pour soutenir les Restos du Cœur. Ainsi, pour chaque billet publié sur les Restos du Cœur, Danone et Carrefour s’engagent à offrir 10 Repas aux Restos du Cœur. L’an dernier, grâce à vos actions sur vos Blogs, ou sur Facebook et Twitter ce sont 16 675 repas qui ont été offerts aux bénéficiaires des Restos. »

Faites le calcul, à raison d’1 euro par repas, Carrefour et Danone sont arrivés à se payer deux jours durant une campagne de promo numérique, relayés par des milliers d’internautes, pour moins de vingt mille euros. Relooking de façade low-cost et gros effet à un prix franchement imbattable. Sans ce prétexte humanitaire affiché, une telle campagne de «marketing virale» aurait coûté dix ou vingt fois plus. Mais là, grande cause, petit budget. Sans compter que, du côté de l’éthique sociale, l’hypermarché en question a beaucoup à se faire pardonner : temps partiel forcé, pause-pipi décomptée, salaire en dessous du minimum légal, harcèlement moral. Alors la caution des Restos de feu-Coluche, ça fait coup double : le cœur et l’argent du cœur. Et face à un cas si particulier de publicité mensongère, on manque d’adjectif pour qualifier ce nouveau genre de stratégie, alors excusez le néologisme, mais puisque Carrefour le vaut bien : « duplicitaire ».

En manière d’épilogue, on repensera à un certain Kader, âgé de 59 ans, employé depuis 8 ans dans un Monoprix de Marseille, qui a été mis à pied à titre conservatoire le 7 juillet 2011 par le gérant de l’enseigne pour avoir récupéré dans la benne à ordure du magasin six melons et deux salades.

Menacé de licenciement, puis lavé de tout soupçon, il incarne à la fois un working-poor parmi tant d’autres susceptible de se pointer au Resto du Cœur pour boucler ses fins de mois, et la figure plus clandestine du « glaneur » de fin de marché que les grandes surfaces justement cherchent à éloigner de leur réserve d’invendus, en mettant sous clef les bennes à ordures et contrôlant chaque déstockage de ces denrées encore comestibles mais sacrifiées d’office. Faire consommer à flux tendus, et puis consumer les restes, c’est la logique mortifère de Carrefour et de son sponsoring philantropique. Et face à ce gâchis structurel, on entrevoit une autre réaction possible : récupérer ses droits, plutôt que se faire récupérer par on ne sait quel logo humanitaire. Mais pour interagir, se solidariser en acte, il faut aussi avoir décloisonné dans sa tête certains stéréotypes, et les oppositions trompeuses entre la marginal débrouillard et l’honnête salarié. Et de ce point de vue, la meilleure façon de prendre le double discours de Carrefour au pied de la lettre, c’est sans doute d’aller y glaner à plusieurs, au pays merveilleux de l’hyperabondance, et tant qu’à faire, direct dans les rayons plutôt qu’à la poubelle, pour reprendre ses droits collectifs à la source, «autoréduction», ça s’appelle. Et depuis quelques années, quelques collectifs de chômeurs & de précaires ont commencé à prendre la bouffe sur le tas et à sortir par la grande porte, comme ici ou là. Même si la police est souvent là pour veiller au tri des futurs déchets, soit tout bêtement humains, soit provisoirement valorisables dans la limite des dates de fraîcheur.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

10 mars 2012

[Les stickers auto-produits d’pensebete.archyves.net —

Nouvelle salve de collages urbains

de la série «Adages Adhésifs».]

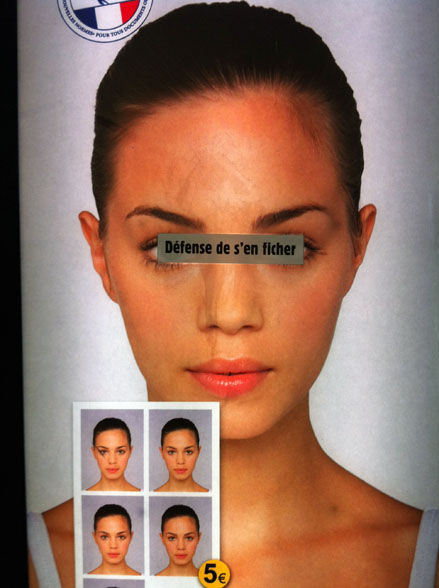

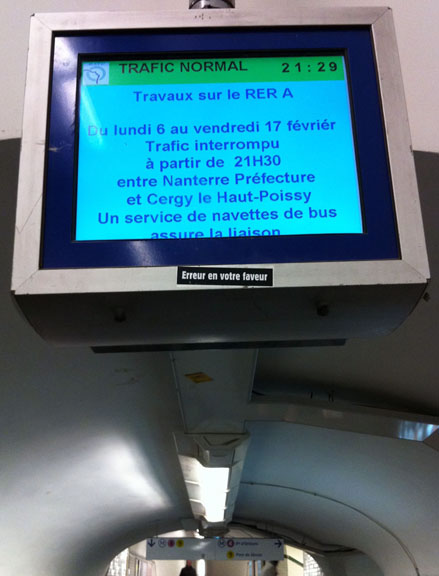

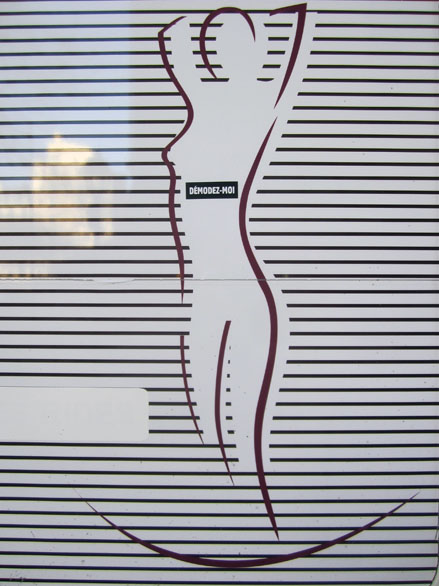

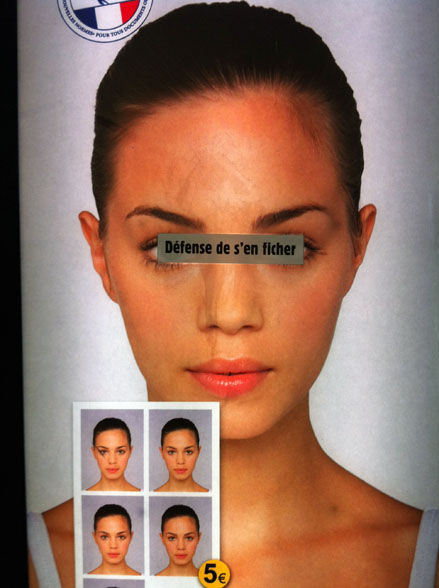

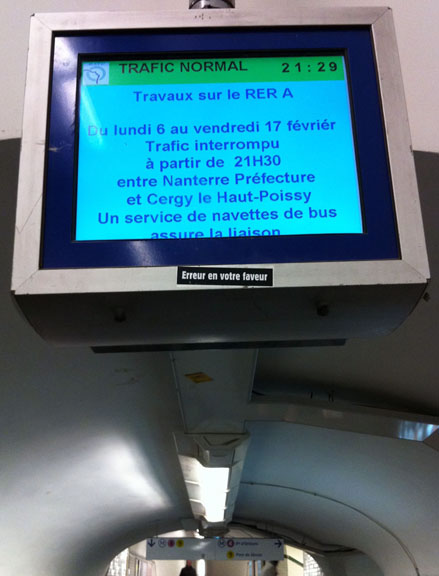

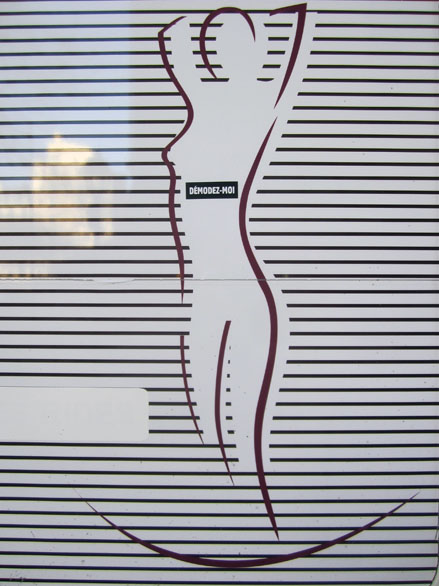

Avec l’ami graphiste & plasticien Philippe Bretelle, on a conçu une vingtaine d’autocollants, de dix centimètres sur quinze, en noir sur blanc… et réciproquement. Avec juste trois quatre cinq mots maximum dessus, un petit bout de phrase sans début ni fin.

Ces «Adages Adhésifs», comme autant de cadavres exquis typographiques, ne prennent sens qu’in situ, en plein air (de rien), au moindre recoin de la rue, n’importe où mais pas n’importe comment, pour que ça colle vraiment entre brève de style et fragment de réalité. Histoire d’en foutre partout où ça nous plaît, d’inventer de petites légendes à la vie quotidienne, de la sous-titrer pour de faux, de lui trouver des raccourcis scotchants et de délimiter par-ci par-là des zones de polysémie clandestine, des lapsus visuels, bref, très littéralement des lieux-dits.

Pour suivre à la trace la dissémination urbaine de ces stickers, on avait déjà donné un échantillon de photos ici et là.

Quant au diaporama complet, c’est ici même.

Et ci-dessous un petit florilège de ces messages subliminaux immortalisés sur le vif.

PS : Quiconque voudrait se faire envoyer tel ou tel spécimen n’a qu’à le demander [y.contact@pensebete.archyves.net] dans la faible limite des stocks disponibles.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

8 mars 2012

[Texticules et icôneries — Vues de l’esprit.]

Chacun sa part du septième ciel.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

6 mars 2012

[Mémoires du présent, flashback contre flashball —

à l’occasion du procès d’un flasballeur policier à Nantes

déclaration commune de quelques « cibles » vivantes

& retour sur un précédent : Richard Deshayes (1971).]

Chronologie d’une série noire, hélas non-exhaustive.

Le 27 novembre 2007, Pierre, un lycéen de 17 ans, perd un œil suite à un tir de flashball lors d’une manifestation devant le rectorat de Nantes.

Le 19 mars 2009, Joan, un étudiant de 25 ans, est grièvement blessé à l’oeil par un tir de flash-ball au cours d’une autoreduction collective dans un supermarché, à Toulouse, dans le cadre du mouvement contre la loi LRU 2.

Le 8 juillet 2009, Joachim, cinéaste documentariste, est mutilé à l’œil d’un coup de gomme-cogne alors qu’il manifestait au lendemain de l’expulsion d’un squat à Montreuil.

Le 14 octobre 2010, Geoffrey, un lycéen de Montreuil, est atteint en pleine tête par une balle en caoutchouc alors qu’il participait au blocus du lycée Jean Jaurès dans le cadre du mouvement d’opposition à la contre-réforme des retraites.

Les quatre «cible » de ces violences policières seront solidairement présentes au procès du policier ayant tiré sur Pierre, qui a lieu ce 6 et 7 mars 2012 au TGI de Nantes, procès délibérément tardif mais qui pourrait faire jurisprudence et ainsi faire réfléchir (à deux fois) les « fous de la gachette » qui abondent chez les CRS et les cow-boys de la BAC.

En préambule aux débats judiciaires, Pierre, Joan et Joachim ont souhaité diffuser cette lettre ouvertement commune :

Ce qui nous relie

«Ce qui nous relie, c’est d’avoir perdu l’usage d’un œil suite à un tir de flashball. Pierre lors de l’occupation du rectorat de Nantes pendant le mouvement contre la loi LRU qui met en place la destruction de l’enseignement public. Joan, l’année suivante à Toulouse, au cours du même mouvement, lors d’une autoréduction pour dénoncer la précarité étudiante. Joachim lors d’une manifestation contre l’expulsion d’un squat à Montreuil.

Ce qui nous relie, c’est notre volonté d’être solidaires face à la violence de la police.

Ce qui nous relie, c’est d’affirmer qu’il ne s’agissait pas de bavures. La police nous a ostensiblement visés à la tête.

En ce qui concerne Pierre, le policier se situait à une dizaine de mètres. Il était armé d’un flashball LBD 40, d’une grande précision. Pierre était statique. Le policier ne pouvait manquer sa cible. En ce qui concerne Joan, le policier a tiré sur lui alors que l’action était terminée et que les étudiants-grévistes s’éloignaient pour rejoindre la manifestation interprofessionnelle. En ce qui concerne Joachim, les policiers ont tiré une dizaine de fois. Quatre manifestants ont été touchés au-dessus de l’épaule, à la nuque, au front, à la clavicule et à l’œil. Chaque tir aurait pu mutiler. Dans les trois cas, il y avait une volonté très claire, au plus haut niveau, de faire mal, d’en mutiler un pour terroriser tous les autres.

Ce qui nous relie, c’est de vouloir dire qu’il ne s’agit pas de cas isolés. Cela est arrivé à beaucoup d’autres. On ne compte plus les personnes mutilées ou tuées par la police.

Ce qui nous relie, c’est l’arme avec laquelle nous avons été frappés : un flashball. Comment qualifier cette arme, maintenant très répandue dans la police, qu’elle use comme on use d’une matraque ? Une arme qui terrorise. Une arme avec laquelle la police a de nouveau le droit de tirer sur la population. Une arme avec laquelle elle tire à toute occasion : 2787 tirs de flashball pour l’année 2011. Une arme qui dit : « Rentrez chez vous et n’en sortez plus ».

Ce qui nous relie, c’est de vouloir rattacher la violence dont nous avons été la cible, à la violence quotidienne de la police : le harcèlement de certains quartiers, la traque des sans-papiers, les expulsions des gens de leurs logements, les délires anti-terroristes à l’encontre de nos amis, la criminalisation de tous ceux qui sortent du rang.

Ce qui nous relie, c’est d’avoir voulu, coûte que coûte, ne pas céder à la peur, retourner dans la rue, lutter.»

A ce même propos, on trouvera plus amples informations sur le site de la Coordinations des Intermittents & Précaires. On trouvera aussi entretien croisé de Pierre et Joachim sur Médiapart ici, ainsi que mon témoignage sur l’intervention policière devant le lycée Jean Jaurès, la matin du 14 octobre 2010, là. Et d’autres documents sur le « ciblage » de Joachim en juillet 2009, déjà archyvés ici et là.

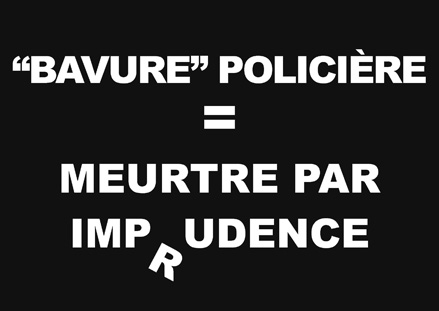

Face à ces éborgnés en série, on pourrait gloser sur le non-respect balistique des distances et des angles de tir ou sur l’usage disproportionné de la force publique. On pourrait analyser la surenchère technologique des outils répressifs (flashball, taser et même drone) dont les appellations euphémistiques (« armes non-létales ») peinent à masquer les effets secondairement mutilants ou homicides. On pourrait souligner le recours systématique aux Brigades Anti-Criminalité pour encadrer, intimider, disperser toutes les formes d’expressions, protestations et auto-organisations collectives. Mais point trop d’illusion, c’est ça le monopole étatique de la violence légitime. En démocratie, pas de carotte, sans bâton, ni matraque, ni tonfa, ni flashball, etc. Et en période de Crise à Durée Indéterminée, s’en fout des bavures et autres DCD. D’où notre légitime défiance envers les ruses et coutumes des ces « bandes armées », fussent-elles assermentées, qui quadrillent les territoires de relégations urbaines.

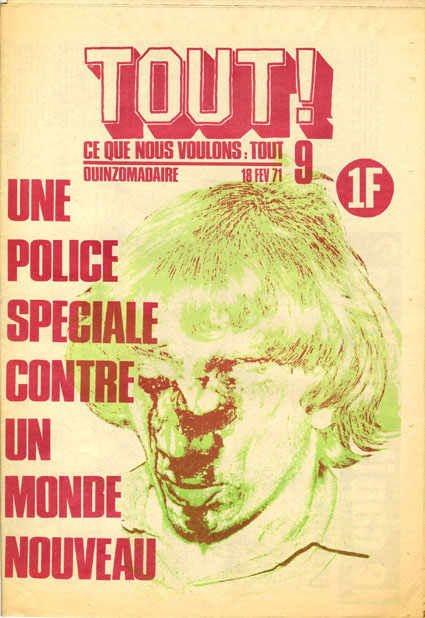

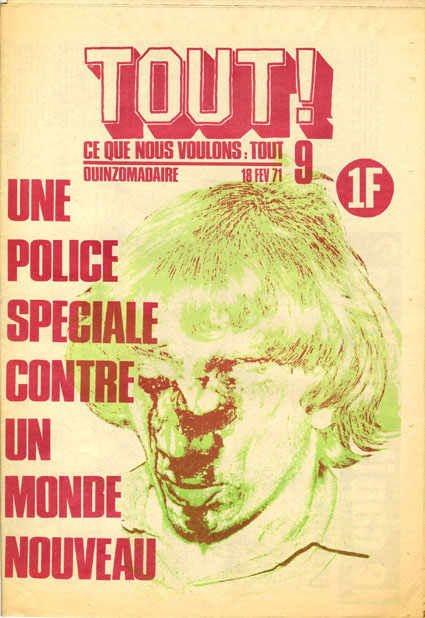

A Montreuil, on a aussi vu fleurir des affiches appelant à «désarmer la police». Programme minimum qui nous renvoie 40 ans en arrière, début mars 1971, quand le quinzomadaire TOUT proposait déjà de leur renvoyer la balle, aux flics, sous ce mot d’ordre désarmant de simplicité : «Surveillons la police!»

Quelques semaines pluts tôt, le 9 février, lors du manifestation non-autorisée du Secours Rouge, place Clichy, un certain Richard Deshayes, membre du groupe VLR, et co-fondateur du Front de Libération de la Jeunesse, s’était pris un tir tendu de «lance-patate» [fusil propulseur de grenades lacrymogènes] en plein visage. Lui aussi allait y perdre un œil.

Le photographe militant Gérard Aimé était là pour témoigner.

Le portrait de Richard n’allait pas tarder à recouvrir tout Paris.

Les manifestations de protestation se succéderaient bientôt, exigeant, en vain, la « dissolution des brigades spéciales d’intervention ».

Et la phrase fétiche de Richard de recouvrir à la bombe les murs:

Nous ne sommes pas contre les vieux,

nous sommes contre ce qui les a fait vieillir!

Avec une guitare et un fusil, en lieu et place de la faucille et du marteau.

Et à la une du numéro suivant de Tout, un éditorial anonyme et collectif, décliné en vers libre, qui, loin de toute martyrologie, nous parlent plus que jamais d’aujourd’hui.

«Quatorze blessés dans une manifestation,

Ça s’est déjà vu : la police cogne,

Nous aussi.

Mais un camarade de 20 ans

A été défiguré à vie par des

Professionnels du maintien

De l’ordre, viandeurs diplômés

Entraînés et excités pour ce

Genre d’opérations

Richard Deshayes a reçu en plein visage

Une grenade tirée à bout portant, Claudine est

Blessée grièvement à la

Gorge,de la même façon.

Et d’autre encore.

Viser, tirer, tuer.

Il faut le vouloir pour

Le faire.

Il a perdu un œil,

C’était organisé ;

Les brigades spéciales,

Ça sait où ça va :

Plusieurs heures

D’entraînement par jour

Avec quoi en tête :

Réprimer, briser, casser ; étouffer

Tenir, contenir, maintenir l’Ordre

Et qui en tête : l’émeutier

le hors-la-loi, l’extrèmiste-des-deux-bords […]

Ça aussi, il faut le vouloir

Pour le faire.

Il faut prévoir, oser, décider, préparer.

La création d’une « force spéciale »

De police est une prévision

Une prévision à long terme

Des mois d’études, d’enquêtes et

D’entraînement, un matériel adapté

A des formes de luttes particulières et nouvelles ,

La bourgeoisie française voir son avenir

En sombre.

Elle a raison. […]

A aucune époque de son histoire

Le capitalisme n’a eu autant de mal

A légitimer son existence ;

tout ce qu’il a construit réclame

Un aboutissement en dehors

De ses propres limites.

Il ne peut réprimer l’espoir d’une autre société

Au nom d’un présent :

Qui l’appelle partout.

Alors le provisoire s’installe,

L’exaspération devient quotidienne.

On ne sait plus où est l’Ordre

La société bloquée de 71 ne peut même pas

Faire les réformes

Qui lui permettraient de

Légitimer la répression

«En attendant mieux».

La seule assurance qu’on se donne,

C’est un solide rempart répressif

Qui croîtra chaque année.

Qu’ils y croient, ces chiens !

En matière de planification,

C’est la seule chose

Qu’ils peuvent garantir.

Par la même occasion, ils montrent

Qu’ils prévoient le développement

D’une contestation encore plus violence,

Ils ont encore raison.

Cette force

Encore dispersée, disparate,

Se poursuit à la fois de l’irruption stérile

Des turfistes en colère de Vincennes

Et des assemblées ouvrières comme

Celle de cette semaine à Renault-Flins,

Des 14 000 suicides par an

Comme d’une délinquance

Qu’on ne peut plus contenir

Dans le développement du porno

Comme dans celui du MLF.

Elle peut se chercher longtemps

Une identité dans une critique radicale

Peu cohérente ou formuler des projets

A partir d’aspirations et de rêves

Encore marginaux.

Elle ne peut pas se tromper.

Ils le savent.

C’est contre cette force

Que des milliers d’énergies sont désormais

Organisées pour détruire

Tout ce qui surgit de résistant

De créateur, de généreux.

En prévision d’assassinats nécessaires

Au maintien de l’Ordre.

Il faut les espionner

Les étudier, les saper,

Les attaquer, les ruiner.

Tout le monde s’y mettra chacun à sa façon.

Nous gagnerons un pouvoir sur nos vies

en abattant le pouvoir de mort.

SURVEILLEZ LA POLICE! »

A propos de Richard Deshayes et de journal Tout, c’est ici ou là.

Post-scriptum du 3 avril 2012 :

Le jugement concernant le jeune éborgné nantais Pierre a été rendu, confirmant les demandes du procureur : relaxe pour le tireur à vue de lycéen. Ecartant l’hypothèse indéfendable d’une légitime défense policière, le tribunal a invoqué la stricte obéissance à l’ordre donné, rien «d’illégal» dans l’acte de l’exécutant en uniforme. (Ceci dit en passant, et sans vouloir faire des analogies douteuses, il s’agit là d’une argumentation similaire à celle employée par les «criminels de bureau» pour ne pas répondre de leurs actes pendant l’Occupation). Quant au non-respect des distances réglementaires et des parties du corps à éviter, c’est juste un défaut de formation qui ne peut lui être imputé. Double faute de sa hiérarchie, donc, mais comme il n’était pas prévu lors de ce procès de faire comparaître les chefs de l’inculpé, la boucle est bouclée. Circulez, y’a plus rien à voir.

Sauf que Pierre n’a pas l’intention de se laisser décourager, et recours administratif il y aura, devant la cour européenne des droits de l’homme si nécessaire. Pour que la police arrête de dégommer à plein tube encore et encore. Pour se tenir au courant, via le «groupe du 27 novembre» c’est ici.

Et si ces démarches ne suffisent pas, il y aura si l’on ose dire d’autres séances de «rattrapage», lors des futurs procès concernant deux autres «cibles» vivantes, Joachim et Geoffrey. À suivre de très près, à Montreuil et ailleurs.

Post-scriptum du 12 février 2015 :

Parce que ce que les politiques sécuritaires sont plus que jamais d’actualité, après la mort de Rémy Fraisse et le libre-armement des Polices Municipales, nos voix discordantes doivent se faire entendre à la Marche contre les violences policières le amedi 14 février à 14h30 départ du lycée Jean Jaurès [au début de la rue Dombasle à Montreuil – M° Mairie de Montreuil].

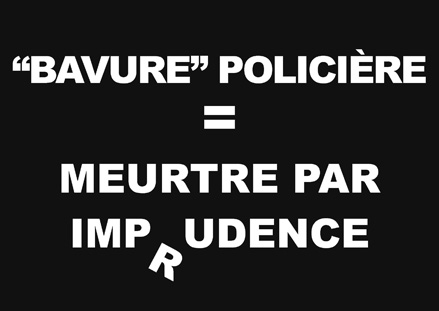

En prévision, deux affichettes bricolées par mes soins…

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

4 mars 2012

[Texticules et icôneries — Very Little Nemo.]

Tâter du pied le peu de réalité.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

2 mars 2012

[Souviens-moi — (suite sans fin).]

De ne pas oublier cette fille au pair polonaise qui, bloquée en France depuis la proclamation de l’Etat d’urgence à Varsovie, cherchait un jeune célibataire compréhensif pour convoler en fausses noces, mariage blanc dont j’espérais être l’heureux élu, mais pour d’autres raisons inavouables, et sans suite, la promise m’objectant, pour lever tout malentendu, qu’elle avait écarté d’office les candidats hétérosexuels.

De ne pas oublier que, peu après son infarctus, ma mère se plaignait d’avoir perdu le cinquième de ses sens, celui des saveurs culinaires, un cas bénin d’agueusie d’après mon père qui aimait se gargariser d’appellations scientifiques en imputant ce trouble-là aux seuls effets secondaires du traitement hypotenseur de la convalescente, tandis qu’à l’évidence l’insensibilité buccale qu’elle développait portait un tout autre nom, dénié pendant ses huit dernières années d’existence, un nom jamais prononcé en famille, même si, à table, nous l’avions tous sur le bout de la langue, cette expression manquante : la perte du goût de vivre.

De ne pas oublier que, parmi la masse des hyperactifs de l’oreillette, dialoguant avec quelque interlocuteur virtuel sur un quai de métro, un banc de square ou un passage clouté, on ne distingue plus les vrais maniaques du soliloque en plein air, ces fauteurs d’aparté à tue-tête qui, vingt ans plus tôt, attiraient l’attention des gens normaux, ces doux dingues qui semaient le trouble aux alentours, et qui, faute de pouvoir se démarquer des logorrhées téléphoniques de leurs contemporains, ont dû soit déserter la voie publique soit changer de symptôme manifeste, ressassant désormais ailleurs leur solitude surpeuplée ou se taisant parmi nous d’un silence qui n’en pense pas moins.

De ne pas oublier qu’un tiers de sucre et deux tiers de désherbant suffisent pour se croire artificier, mais qu’il suffit aussi d’un verre de trop, rhum, tequila ou vodka, pour allumer trop tôt la mèche et perdre la face, tête brûlée sans lendemain, comme il a failli m’arriver au milieu de l’été 1979, lors d’une séance d’initiation à la pyrotechnie nocturne dans un pré surplombant Dieulefit.

De ne pas oublier que, si j’étais un chien de poids moyen, selon la table d’équivalence des âges, j’aurais à peine six ans, et presque huit en tant que chat domestique, sinon seize sous la selle d’un cheval de trait, et même deux millénaires si j’avais végété à la place d’un olivier de Crète ou d’un cèdre du Japon, ce qui m’aurait fait naître en l’an zéro de Jesus Christ, avec trente-trois ans d’existence en sursis, soit l’équivalent de sept jours pleins pour la mouche à merde lorgnant ce destin crucifié, à moins que, par on ne sait quelle opération du Saint Esprit, soudain rendu à l’état d’éphémère spermatozoïde dans les testicules de mon père, j’ai déjà vécu en soixante-douze heures la moitié de ma vie.

De ne pas oublier que dès l’automne 77, dans mon bahut, les pionniers de la punkitude parisienne arboraient toute la panoplie idoine – épingles à nourrice, bretelles tombantes, cheveux gominés fluo et blousons graffités de deuxième main –, mais que par la suite, un certain François K., lycéen à demi-british par son père, avait surclassé ces «recopieurs bêtes & disciplinés» en inaugurant son propre code vestimentaire – haut & bas de pyjama ainsi que pantoufles aux pieds nus –, modèle unique de provoc qui, l’air de presque rien, épatait les plus blasés d’entre nous, et moi le premier, hanté depuis mon entrée au collège par ce même cauchemar récurrent : oublier de me changer avant de sortir et m’exposer ainsi au pire des ridicules.

De ne pas oublier que cet écrivain sexagénaire, assez fier d’avoir pris le train en marche de la révolution informatique et tapé ses quatre derniers romans directement sur le clavier d’un ordinateur, s’astreint pourtant à recopier l’état final de chacune de ces œuvres au stylo-plume Montblanc, s’inventant même de simili biffures in extremis et un tas de rajouts dans la marge pour préserver les apparences d’un authentique manuscrit d’auteur, le seul document qui compte et puisse faire date, malgré tout, aux yeux de sa génération trahie.

[La série des Souviens-moi ayant fait son

chemin par extraits sur ce Pense-bête,

on en retrouvera la somme remaniée et

augmentée dans un volume à paraître

aux éditions de l’Olivier en mars 2014.]

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

1er mars 2012

[Texticules et icôneries — Préhistoire sécuritaire (1945).]

Vitrification progressive des rapport humains.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

23 février 2012

[En roulant en écrivant, stylo-scooter —

Extinction du paupérisme (deuxième saison)

un sans-abri délogé d’une cabine téléphonique.]

L’hiver dernier, place Martin Nadaud, à deux pas du Père-Lachaise, un sans-logis avait élu domicile dans une cabine téléphonique. Nous en avions tenu la chronique ici même.

En totale transparence, sans rien cacher de sa démarche originale, cet usager-là avait trouvé refuge au sein de ce qu’il reste de service public :

1 m2 de bien commun pour tout un chacun. Et pourtant, c’était déjà trop. Trop de misère exposée en vitrine. Un attentat à la pudeur sociale. S’il s’était agi d’une installation conceptuelle dans quelque biennale d’art contemporain, passe encore, mais là, nul prétexte artistique, juste la scandaleuse subversion du décor quotidien. Pareille réappropriation sauvage du mobilier urbain risquait de donner un mauvais exemple aux clodos alentour, et le haut-le-cœur aux riverains. Comme quoi, dès que les pauvres s’occupent d’eux-mêmes, prêtent assistance à leur propre personne (en danger), ils ne font plus pitié, ils font peur.

Alors basta, dès la mi-janvier 2011, un camion de la voirie était venue faire le ménage : effacer cette faute de goût, mettre fin à cet outrage aux bonnes mœurs, abolir ce modèle réduit de squat solitaire, bref, desceller ce cube de verre et le placer à l’abri de tout usage illicite. Question de méthode, plutôt que mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, déménager sa demeure en lieu sûr et le vrac d’affaires restant, direct à la benne.

Quant à la survie de l’intrus, plus aucun souci à l’œil nu. C’est le moderne savoir-faire du pragmatisme humanitaire : déplacer le problème, hors sol. Circulez désormais, y’a plus rien à voir, sinon un raccord de goudron sur le trottoir.

Pourtant l’histoire ne s’arrête pas là. Il y a deux mois, les mêmes causes hivernales produisant les mêmes effets, le même sans-abri aménageait dans une autre cabine téléphonique cent mètres plus loin, sur un petit terre-plein du passage des Rondeaux. Je dis bien «le même», puisque il me l’a confirmé de vive voix. Oui, il avait bien séjourné dans la précédente cabine quelque temps, avant que son gîte provisoire ne disparaisse du jour au lendemain.

Aucune rancœur ni plainte dans sa voix, juste un haussement d’épaule débonnaire. Et le sourire désarmant de celui qui celui qui ne s’en laisse pas compter, ni facilement décourager. Surtout que cette fois, il a doublé sa surface habitable à l’aide d’une palette en bois.

Qu’on en juge sous tous les angles.

Début février, alors que ça gelait à pierre fendre, moins douze degrés centigrades sur son seuil de pauvreté, il a tenu le coup, enfourné de la tête au pied dans un sac de couchage, avec plusieurs épaisseurs de couverture et une ou deux bâches pour étanchéiser le tout.

Un matin de la semaine dernière, constatant son absence, j’aperçois sur le tronc d’arbre qui jouxte sa cabine un bouquet de fleurs sous cellophane. Mauvais signe, semblant d’hommage mortuaire, sur le moment, je crains de ne plus jamais le revoir.

Et puis si, le soir même, debout dans sa loge à claire-voie, frigorifié mais increvablement jovial. Ali, il s’appelle, avec son accent des Bouches-du-Rhône. Ce quinquagénaire est né à Marseille et vadrouille en Île-de-France depuis un sacré bail, mais l’important, il insiste à plusieurs reprises, c’est que «moi, je ne viens de nulle part». Fantôme de sa propre liberté, avec sa gueule de pâtre grec, il impose le respect en douceur, «même si les gens du quartier préfèrent détourner les yeux». Sauf cette jeune Antillaise, qui, la veille, ajoute-t-il, est venue lui offrir quelques roses pour améliorer son ordinaire.

Je lui demande si les flics ne vont pas l’obliger à décamper. Il a l’air aussi résigné que dubitatif : «Bof, oh… pas avant la fin de l’hiver.» Je renfourche mon scooter:

— Hésitez pas à vous arrêter, ça me fait de la compagnie.

Marché conclu, à demain.

Et puis non, hier soir, repassant devant chez lui, plus trace de son lit de fortune, ni d’aucun sac de provisions. Je comprends que l’expulsion a dû avoir lieu dans l’après-midi. Question d’urgence sanitaire (municipalité de gauche) ou de sécurité publique (préfecture de droite), peu importe les raisons invoquées et le pedigree politique des donneurs d’ordre. De nos jours, compassion & stigmatisation font si souvent bon ménage.

La preuve par le vide.

Place nette donc, mais à y regarder de plus près, reste un petit napperon à carreaux sur une tablette qui attire l’œil. J’hésite à pénétrer plus avant, de peur de troubler son ancienne intimité en ces lieux. Tant pis, j’ose.

Petite dînette au motif vichy, en guise de post-scriptum. Délicate ironie de son mauvais sort. Mais ce n’est pas tout, sur le trottoir, un autre mot d’adieu colorié à la craie. Encore indéchiffrable à l’envers.

Salaud de pauvre, dégage!

Et lui, en écho, pur enfantillage.

Oui, vous avez bien lu. Drôle d’antiphrase. Avec un «merci» qui, à force de s’effacer, ressemble à un «merde» inachevé.

A quelques mètres de là, remisés dans un coin, ses effets personnels. Un tas d’ordures à l’image de cet indésirable profiteur du bien commun.

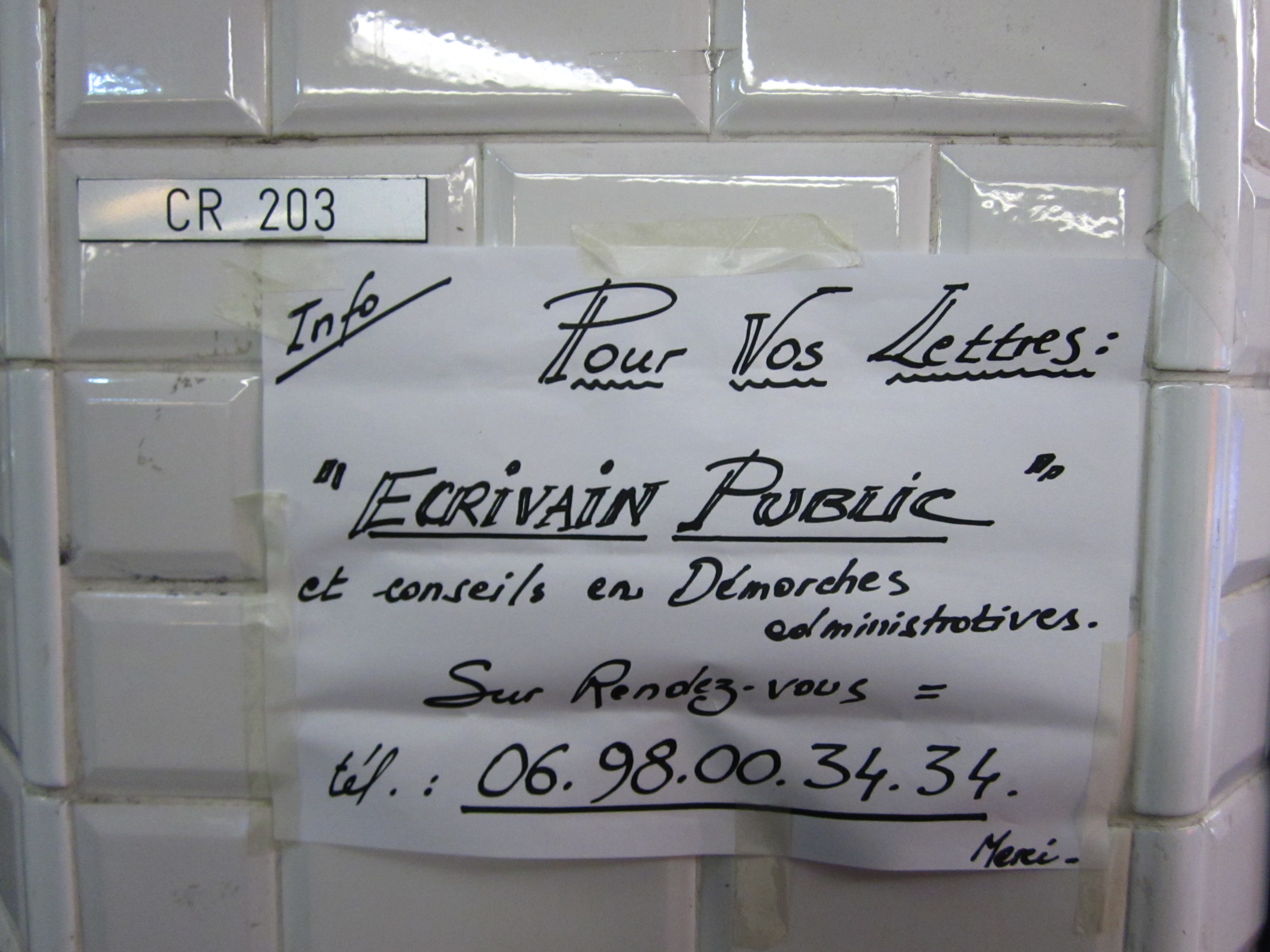

Et scotchée sur un lampadaire, cette petite annonce d’un marchand de sommeil.

À une prochaine, Ali.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

21 février 2012

[Graffiti politiques & poétiques (suite) —

Quelques arrêts sur image…]

Outre la compilation systématique & hasardeuse de quarante ans d’écritures murales – Bombages à travers nos âges – dont j’ai donné quelques extraits hier, on trouvera sur le site deux diaporamas sur le même sujet, l’un consacré aux bombages des années 70 et l’autre s’enrichissant au jour le jour d’inscriptions plus récentes, glanées sur le Net ou prises sur le vif. Ci-dessus-dessous, quelques photos perso.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même