29 avril 2012

[Texticules et icôneries — Mauvais genre.]

S’exposer aux dissemblances androgynes.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

29 avril 2012

[Texticules et icôneries — Mauvais genre.]

S’exposer aux dissemblances androgynes.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

27 avril 2012

[Arts muraux & Street Art —

Avis de recherche pirates.]

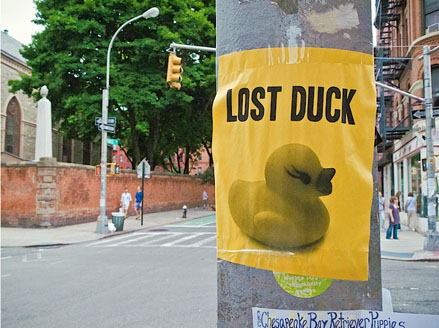

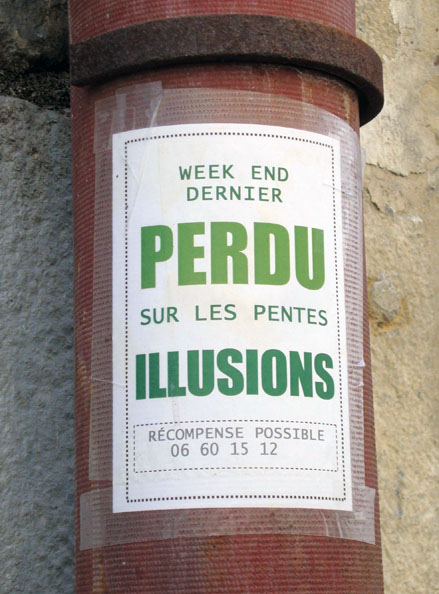

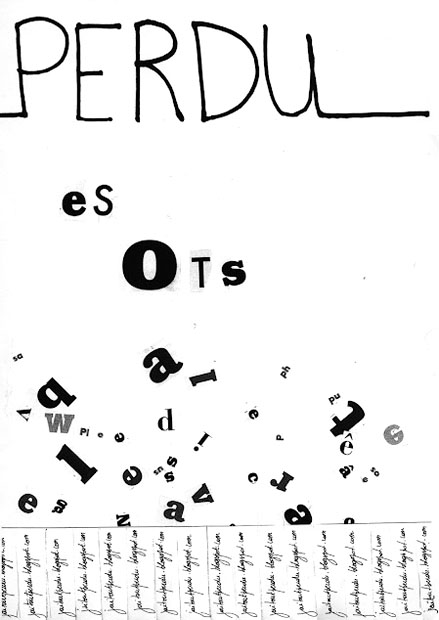

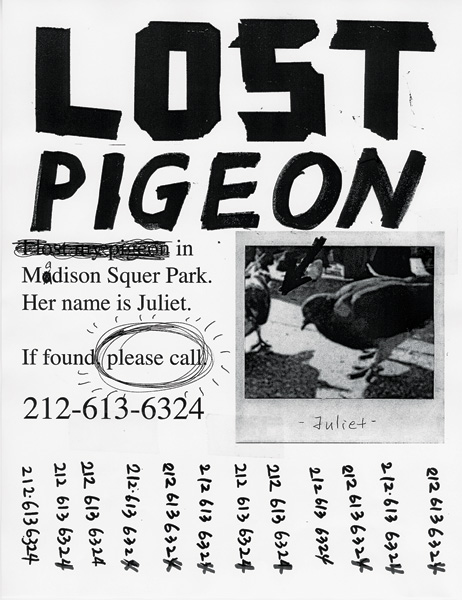

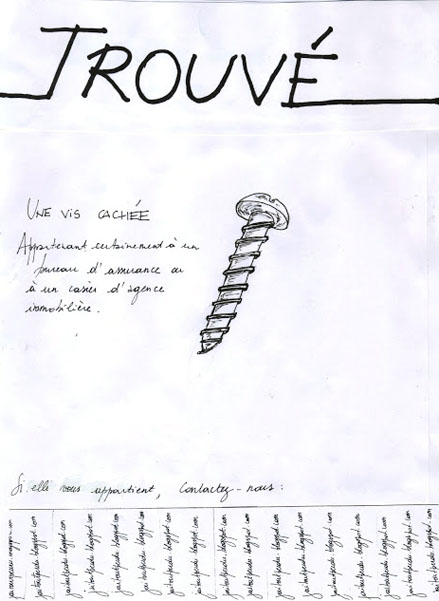

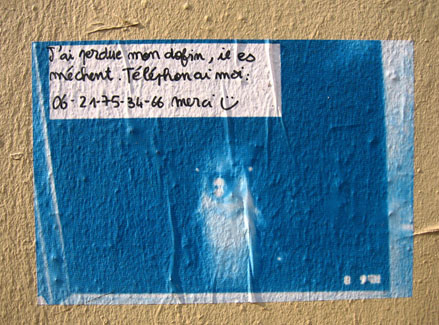

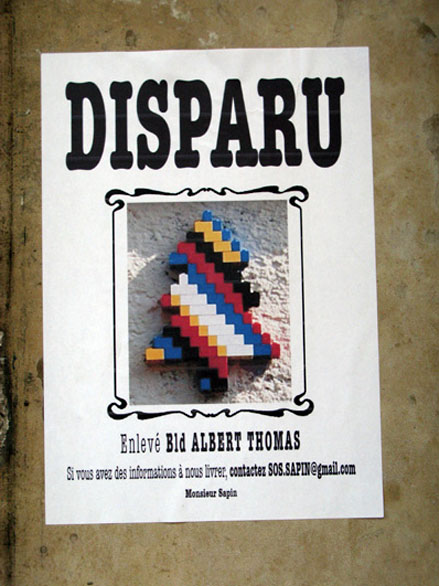

Parmi tous les arts mutins de l’écriture murale – des aphorismes aérosol aux blazes indélébiles, des pochoirs typo sur bitume aux messages perso typex, des silhouettes parlantes sur papier collés aux posters sauvages XXL, du slogan adhésif des stickers aux mosaïques perchées des space invaders –, il en est un qui se contente de peu, pirater l’air de rien les avis de recherche scotchés à la va-vite sur les poteaux qui parsèment les trottoirs. On y tellement habitués à ces affichettes d’un voisin qui a perdu chien ou chat qu’elles font déjà partie du décor. Mais avant d’aller voir du côté parodique, pour se mettre dans le bain, quelques spécimens pour de vrai.

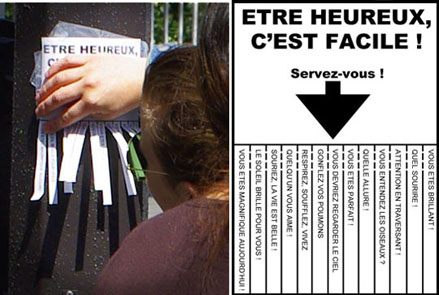

Des avis d’un autre type, en quête d’un emploi à domicile, se trouvent plutôt sur les gouttières d’évacuation. Ces petites annonces-là – qui en disent long sur les conditions précaires de la survie –, souvent manuscrites, et d’une main féminine, comportent une sorte de collerette à franges vers le bas, permettant à chacun d’y détacher un numéro de téléphone, pour mémoire. Là encore, ça va se nicher dans de tels recoins qu’on finirait par oublier l’omniprésence de ces billets, d’une si troublante délicatesse. Depuis un an ou deux, j’en ai photographié toute une série, sans but particulier, juste pour ne pas oublier que ça existe. Quelques spécimens ci-dessous, dont deux intrus qui ont dû me mettre la puce à l’oreille.

Suivre à la trace ces drôles d’affichettes, s’inspirer de l’ambivalence de leur écriture, entre lettre ouverte et non-dit intime, pour en fabriquer d’autres, de pure fiction, dérisoires mais sans céder au sarcasme. En ces matières, l’art du détournement se doit d’être au diapason d’une neutralité fragile, sensible, discrète, et fuir la tentation du démarquage tapageur, du canular graveleux, de la lourdeur satirique. Le sempiternelle dilemme de l’ironie et de l’émotion, transposé sur la voie publique.

À ce petit jeu, on apprend justement à disparaître autant que possible, à s’effacer dans le geste même de l’exposition, à ne parsemer ici ou là que des motifs imperceptibles d’interrogation. Puisque l’idéal serait que ces flyers fantoches se fondent dans le paysage urbain, selon la stratégie de la lettre volée. Et plus c’est banalement contrefait, proche de l’original, mieux ça passe inaperçu. D’ailleurs, comme je m’y suis essayé récemment, dans mon quartier, j’ai pu voir sur le visage des passants à l’arrêt, en train de déchiffrer la chose, quelques moues dubitatives et pas mal de sourires en coin.

Et sitôt après cette timide tentative, dans quelques rues de Montreuil, j’ai bien dû m’apercevoir que cet art mutin de l’affichette fictive avait d’autres adeptes de part le monde. D’où ce nouveau jeu de piste : recherche avis de recherche sur Internet.

Bonne pioche, j’ai fini par en collecter un large échantillon, du pur canular potache à la démarche plus conceptuelle. Comme quoi, une fois n’est pas coutume, en Street Art, il y a encore des zones de contact entre une créativité désinvolte, passionnée, amateur, et des œuvres promises à la reconnaissance esthétique. Entre la blague d’un goût douteux et le dadaïsme porté aux nues par ses collectionneurs même.

Made in SanFransisco, mai 2010.

Made by Redboy, in London, 2010.

Made in Lyon (Croix-Rousse), 2010.

Made by Redboy, in Minneapolis, mars 2011.

Made in Portland (USA), mars 2010.

Made by Jaitoutperdu.blogspot, in Bruxelles, 2010.

Made by Cali Rez, in Paris, mai 2011.

Made by Joon Mo Kong, in New York, 2010.

Made by Jaitoutperdu.blogspot, in Bruxelles, 2010.

Made in Irlande, juillet 2012.

Made in Paris, rue de Lancry, août 2012.

Made in Nantes, bd Albert Thomas, novembre 2012.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

25 avril 2012

[En roulant en écrivant, stylo scooter —

Entre quatre murs, trois générations,

Jacques le Fataliste, grand-père & fils.]

Vendredi dernier, à l’heure du déjeuner, entre deux averses, un bref moment d’éclaircie, je remonte le boulevard Arago, sans rien qui presse, alors j’en profite pour faire une halte devant un de mes lieux-dits fétiches, la dernière vespasienne de Paris, au pied de la prison de la Santé. Au tout début de ce pense-bête, j’avais déjà raconté comment cet urinoir public était le seul à avoir échappé à la destruction en 1977, demeuré en place pour permettre aux policiers patrouillant autour de la taule d’uriner à mi-chemin de leur ronde et servant surtout, depuis lors, aux chauffeurs de taxi soucieux de se soulager au plus pressé, entre deux courses. Premier reportage encore accessible ici même. Campagne électorale oblige, le chiotte à ciel ouvert affiche sa préférence partisane, ça mérite un petit clin d’œil photo-hygiénique.

Aujourd’hui, impossible d’apercevoir les fenestrons à barreaux des cellules, le feuillage printanier des platanes obstrue presque totalement la vue, et ça doit être pareil pour les embastillés, j’imagine. Avant de rejoindre Denfert-Rochereau, me vient l’envie confuse de faire le tour du mur d’enceinte, de raviver quelques souvenirs au passage. C’était il y a bientôt quatre ans, pendant un trimestre entier, un atelier de théâtre avec une dizaine de détenus dits «volontaires», chantier animé avec l’ami metteur en scène François Wastiaux. Une fois par semaine, deux heures et demie de répétition intensive dans la petite salle dévolue aux activités gymniques, religieuses ou culturelles, surplombant de ses meurtrières aux carreaux brisées deux cours de promenade. Là, dans cet espace d’utopie restreinte, mais hors la présence des surveillants, on avait remis en jeu Les Carabiniers, d’après notre adaptation pour la scène du film de J.-L. Godard. Moments d’échanges précaires, fragiles, en partie illusoires, mais d’une rare immédiateté entre apesanteur et gravité. Pas de questions indiscrètes, plutôt des confidences indirectes au détour des répliques de la pièce. Et dehors, les époques se superposent d’une autre façon, aux confins de la rue de la Santé, à l’occasion d’un nouvel arrêt sur image.

Engagé dans la rue Jean Dolent, toujours en contrebas de la forteresse, longeant son troisième côté, un rayon de soleil qui m’éblouit de biais. Ça vient de la baie vitrée d’un loft, sur le trottoir d’en face. Je pile net, lorgne l’encadrement en demi-lune, devine l’ombre pesante d’un reflet carcéral. J’essaye de saisir ce fugace pressentiment au vol : leur captivité mise en abîme à l’air libre.

Ne manque plus qu’un dernier côté au périmètre pénitentiaire, suffit de tourner rue Messier (pas l’escroc Jean-Marie, de Vivendi Universal, condamné à trois ans avec sursis, mais un astronome prénommé Charles, homonyme de moindre renommée). À peine engagé, je ralentis avec en ligne de mire, sur la gauche, un préfabriqué Algeco. L’indice de quelques travaux en cours ? Non, juste un foyer d’accueil caritatif pour les familles de prisonniers en visite. Tout un symbole, ce préfabriqué de chantier : provisoire à perpétuité. Special dédicace aux condamnés à la «préventive» qui s’éternisent en cette Maison d’Arrêt.

J’essaye de remettre ce baraquement en perspective, recto verso.

Sauf que dans mon dos, à peine le temps de ranger l’appareil, une voix m’interpelle, peu avenante. Je me retourne. Cet homme doit avoir soixante-dix ans, mais il porte encore beau, la gueule de Philippe Noiret en plus burinée, la carrure de Lino Ventura en moins épaisse. Soudain inquisiteur, il exige de savoir à quoi ça rime toutes ces photos? Il a dû me prendre pour un touriste en quête d’un pittoresque déplacé. En quelques mots, je m’explique : les photos de l’Algeco, c’est histoire de montrer que les familles des emprisonnées, elles sont pas bienvenues ici, le cabanon en face de la cabane, tout un symbole, etc.

Le voilà en partie rassuré. Du coup, comme il en a lourd sur le cœur, que ça le démange de s’épancher, je tombe à pic, il a trouvé une oreille attentive, l’inconnu idéal auprès de qui vider son sac. Un long monologue s’ensuit, d’une voix monocorde, intarissable de tristesse. En substance, disons qu’il est venu voir son fiston au parloir, déjà 4 mois que ça traîne son procès, oh il a pas fait grand-chose le Jacques, juste une bagarre qui a mal tourné dans un bar de Montparnasse, à quatre contre un, alors il bien fallu qu’il se défende, son Jacques, mais le problème c’est que sur les quatre types qui l’avaient provoqué, y’en a encore un à l’hosto, un tesson de bouteille dans la gorge, d’après l’autopsie de madame la juge, mais justement cette juge-là, aux dires de l’avocat d’office, elle a été récemment accidenté par le mobile-home d’un gitan, alors sûr que maintenant elle doit avoir le mors au dent contre les gens du voyage, et ça tombe mal comme préjugé contre leur famille d’origine, ajoute le septuagaire, d’autant que ça lui fait tout drôle de poireauter devant les portes de la Santé, parce que fin 1942, tout gosse, il faisait déjà le pied de grue ici même, pour visiter son propre père, le Jacques qui s’était fait arrêter dans le métropolitain, sans aucun papier sur lui, et pour cause, il les avait déchirés exprès, le seul moyen d’échapper au Service du Travail Obligatoire, pas si bête le Jacques, évadé, puis repris, puis réchappé encore, avant de rejoindre les FFI.

Pour lever un début de malentendu, je l’interromps en plein soliloque:

— Et le Jacques, c’est votre fils ou votre père…?

Et l’autre d’enchaîner illico que oui, c’est vrai, ils s’appellent pareil, le défunt père et son cadet, tous les deux sous les verrous au même âge, 22 balais, alors que lui, Jacques c’est que son troisième prénom, du coup, il a pas connu les barreaux, jamais foutu les pieds au trou, fatalement ça a sauté une génération, vu que dans son cas, il a toujours préféré travailler réglo dans la restauration, non, pas en cuisine, comme artisan ferrailleur, pour restaurer leurs casseroles aux cuisiniers, l’étain ça marchait très fort à l’époque, en Savoie, à Lyon ou même sur Paris, fallait choisir les régions de bonne clientèle, là où y’avait du cœur à l’ouvrage, les grandes maisons avec plusieurs étoiles au Michelin, un vrai pactole, d’ailleurs s’il avait mis tout l’argent de côté, il aurait pu s’en acheter dix de maisons de campagne, mais lui, c’était pas son genre de mentalité, les petits épargnants, il préférait la belle vie en caravane, l’esprit de la fête, même si aujourd’hui il a fini par se poser à Colombes, un pavillon tranquille, et ça lui fait une trotte pour venir jusqu’à la Santé voir chaque semaine son dernier-né, mais bon, les chiens font pas des chats, le petit Jacques c’est son grand-père tout craché, ils ont jamais voulu trimer à la soudure ni au rempaillage, ni s’embaucher chez un patron, n’empêche le vieux il l’avait bien prédit avant de tirer sa révérence, les bonnes affaires ça va reprendre à l’ancienne, parce que l’inox ça accroche à la cuisson et puis ça donne un drôle d’arrière-goût au palais, les chefs ils y reviendront aux vieilles casseroles, vu que la soupe y est meilleure.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

23 avril 2012

[Texticules et icôneries — Espèce de space invader.]

Nature morte à la mouche (détail en surimpression).

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

20 avril 2012

[Trombinoscope présidentiel —

Profil type & strabisme convergeant. ]

Au carnaval de Venise, les invités de marque arborent un loup de velours;

au guichet de la banque, les braqueurs portent un masque de Rapetou;

à la rubrique des faits divers, flics et suspects ont le même regard flou;

en cas de céphalée critique, les migraineux restent paupières closes à double-tour pour tenir le coup; avant le passage à l’acte, les amateurs d’amours sévères se ligotent, scotchent, bandent de partout, même les yeux au fin fond de leurs trous… et pendant la campagne électorale, les candidats aiment se voiler la face au nom d’un message attrape-tout.

Alors, profitant de l’exposition en plein air de ces dix visionnaires d’exception, on a eu envie de leur adjoindre un petit sticker de notre composition, cache-misère ou garde-fou, à vous de voir, chacun le sien.

Pour voir les stickers de la série Adages Adhésifs,

dans d’autres situations urbaines, c’est par ici.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

18 avril 2012

[Sciences-Po & cas de conscience —

Après la disparition de Richard Descoings

quelques petits points… d’interrogation.]

On peut presque tout ignorer de la carrière fulgurante de ce briant énarque, tout en constatant via internet que Richard Descoings a préféré œuvrer dans le monde de l’éducation plutôt que bifurquer vers des voies plus royales; on peut moquer son cursus scolaire archétypal (lycée Montaigne, Louis-le-Grand, Henri VI), non sans souligner son obstination à ouvrir les portes de l’Institut des Sciences Politiques à des lycéens ayant fait leurs études loin des quartiers huppés de la Capitale ; on peut critiquer le modèle made in USA de la «discrimination positive» sous-tendu par sa filière d’accès à Science-Po pour les méritants issus des Zone d’Éducation Prioritaire, mais remarquer aussi que cette réforme lui a valu des procès de l’UNI, le syndicat étudiant de la droite bon chic bon genre ; on peut exprimer sa lassitude devant trop de démagogie communicationnelle à propos d’un si petit coup de canif dans la reproduction des élites, même si on ne peut qu’applaudir à l’idée que les premiers concernés, ces promus de banlieues fraternisant souvent avec les étudiants étrangers, sèment le trouble dans l’entre-soi de ce temple de l’homogénéité sociale ; on peut regretter divers points sensibles dans le rapport remis à N. Sarkozy en 2009 sur une réforme du lycée, et se souvenir que deux ans plus tôt, il avait refusé, malgré des pressions amicales, un poste de Secrétaire d’Etat à «l’égalité des chances» dans le gouvernement UMP, contrairement à certains de ses pairs & compères de la gauche gestionnaire décoplexée ; on peut s’offusquer qu’il ait brutalement augmenté les frais de scolarité en 2007 (avec renforcement des bourses néanmoins) et se soit consenti l’année dernière des «superbonus» en complément de salaire ainsi que d’importants avantages en nature (appartement de fonction, chauffeurs, etc.), mais on doit bien se féliciter qu’en 2009 ce même chef d’établissement ait dénoncé sur son blog la violence du service d’ordre de Jean-Marie Le Pen dans ses locaux et perdu son procès en diffamation contre le leader du Front National ; on peut s’étonner enfin qu’au lendemain de son décès dans un grand hôtel de New-York tous les médias aient cru bon de rester mutique sur la sexe & drug party qui avait hélas tourné au drame, sans pour autant aprouver le journaliste du Monde qui avait cru utile de révéler son homosexualité sitôt après son mariage en 2004 avec sa collègue de L’IEP Nadia Marik ; on peut quand même regretter que, pour s’accomoder de la morale bourgeoise, il faille trop souvent à tel ou tel homo notoire se pourvoir d’une caution conjugale, à ceci près qu’il est tout à fait plausible que ces noces ne soient pas que de commodité et que chacun a le droit d’avoir plusieurs types de sexualité ; on peut, en tant que fidèle lecteur du site Minorités et des coups de gueule de Didier Lestrade contre les pédés néo-réacs, se demander si Richard Descoing n’était pas «homo avec les puissants et hétéros pour les autres», mais on peut également se méfier des effets secondaires de l’outing, surtout posthume, et respecter l’intimité de son épouse en pleine période de deuil ; on peut enfin remarquer combien l’émotion des étudiants le jour des obsèques ne semblait pas feinte et témoignait d’une touchante proximité, tout en apprenant d’un ami, bien payé pour le savoir, que le défunt était peu apprécié, sinon détesté, par la plupart des mandarins de son propre Institut ainsi que le sérail de l’enseignement supérieur public et privé. Bref, on peut s’interroger sur ce cas d’école ambigu et, faute de savoir comment conclure, laisser parler un graffiti photographié rue Saint-Dominique quelques jours après le décès de Richard Descoing.

Une fois encore, les murs ont la parole, testamentaire.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

17 avril 2012

[Texticules et icôneries — Vide de sens.]

Jusqu’à preuve du contraire.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

14 avril 2012

[Arts muraux & Street Art —

Affichages sauvages…

best of non électoral.]

On a pris l’habitude de supporter les encarts publicitaires de tous formats, de les voir trôner sous leur double-vitrage en plein milieu des trottoirs ou, sitôt qu’on lève les yeux au ciel, obstruer chaque perspective du paysage urbain, mais en cette période d’élection présidentielle, même les espaces en friche de l’affichage sauvage, déjà saturé de messages autoprommo-tionnels du commerce culturel underground, se retrouvent envahi par les trombines dupliquées à l’infini des dix candidats en lice. Du coup, ça occupe la surface encore libre, ça recouvre tout sur son passage, ça censure ce qui existait dans les marges antérieures, ça monopolise la surface où d’autres support-papiers moins remâchés gagnaient du terrain, bref, ça ne fait que rajouter, couche après couche, les promesses du néant rhétorique, et autant d’avatars propagandistes encombrant les murs de slogans délébiles.

Alors pour se reposer les yeux hors champ, retour sur quelques affiches photographiées par mes soins ces années dernières, à mi-chemin du politique & du poétique, mais sans œillères militantes ni égotisme arty. Aux limites fluctuantes d’une tradition subversive affichée et du détournement verbal des activistes du Stencil & autres sérigraphies. À ces rares occasions où, entre des sensibilités disparates, parfois incompatibles, ça se met à coller vraiment.

Pour voir le diaporama complet,

on ira lorgner dans ce coin-là.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

12 avril 2012

[Texticules et icôneries — Usinage sensoriel.]

Moins de racines, plus d’arborescences.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même

8 avril 2012

[Retour aux sources de la Belle Époque libertaire —

Contre «dressage» & «perroquetisme» scolaires,

un enjeu méconnu de la pédagogie libertaire :

la simplification de l’orthographe

par Anna Mahé dans l’anarchie (1908).]

Durant cette dernière décennie, le dogme de l’évaluation a imposé ses barèmes, codes et normes tous azimuts : des bilans de compétence du Pôle Emploi aux audits d’entreprises avant dégraissage, en passant par d’autres rapports d’experts, certifications, check-up, QCM, tests d’intelligence, examens graphologiques, sondages de satisfaction, casting d’embauche et autres Quiz fitness sur papier glacé. Avec toujours le même objectif : sous prétexte d’économie d’échelle et de responsabilisation individuelle, culpabiliser en chacun de nous le malade dépensier, le nanti relatif, le citoyen pollueur, l’allocataire abusif sinon l’insolvable, le dépressif ou l’obèse de sa propre faute. Et l’on n’aura pas tort de voir là le signe d’une extension des méthodes comptables du management privé à l’ensemble des activités non marchandes dite de service public, avec en bout de chaîne un tri sélectif au cas par cas des maillons faibles improductifs et autres supposés fraudeurs chroniques.

N’oublions pas cependant que c’est au sein de la sacro-sainte Éducation Nationale que le recours à l’évaluation trouve aussi sa source institutionnelle – classements, notations et examens y ont toujours eu une place prépondérante, outre le rituel désuet des bons points, des félicitations trimestrielles ou des prix d’excellence. Et que c’est dans ce creuset originel qu’on a pris l’habitude d’évaluer à la décimale près le transfert des connaissances, mais aussi l’assiduité, la participation ou le comportement. Apprentissage par la rivalité permanente, le challenge compétitif, la peur de la sanction et la honte de l’échec, ce sont les tares bien connues de notre modèle éducatif hexagonal, pédagogiquement l’un des plus rétrogrades d’Europe. D’autant que, malgré le principe officiel de la multidisciplinarité au collège & au lycée, chacun sait d’expérience que parmi toutes les matières étudiées, il y en a toujours eu de plus discriminantes que d’autres, celles qui feraient insidieusement la différence entre l’élite et le tout-venant. Le latin a longtemps joué ce rôle, puis les mathématiques modernes à partir des années 70, sans oublier l’allemand en LVI – ou d’autres options aujourd’hui – pour que les mieux orientés évitent les classes dépotoirs. Quant au cours de français, on y a toujours surévalué l’apprentissage de l’écrit contre l’expression orale, subsidiaire ou vaguement récréative. Et sous prétexte de défense patrimoniale, on a sacralisé les morceaux choisis littéraires par opposition aux textualités profanes, infra-culturelles, donnant ainsi l’impression aux bambins moyens que l’usage quotidien de leur langue, enrichie par des siècles d’inventivité collective, n’avait pas de rapport avec les vraies Lettres de noblesse. Et puisque le Français était une matière en tout point étrangère à leur tchatche naturelle – et ses tournures forcément barbaresques –, ce devait être un idiome réservé à des happy few artistes et quelques intellos de naissance, bref une langue morte vouée à sa reproduction académique, un truc de prof pour faire des profs. Mais surtout pas un outil d’auto-défense sociale ou un ange-gardien du vécu intime, ça c’est pas au programme, hors sujet. Pire encore, une fois dispensé le premier le b-a-ba du cours préparatoire, le seul critère distinctif qui a toujours prévalu, c’est l’orthographe. Et pour mesurer son degré de correction, l’épreuve reine de système scolaire franco-français, c’était et c’est encore la dictée.

Ainsi, depuis l’école primaire jusqu’à l’ancien certificat d’études du collège, la dictée est demeurée l’archétype du «contrôle sur table», jouant des difficultés de la langue française pour prendre en faute les scripteurs novices et, selon une logique soustractive, ne leur mettre jamais que des points en moins. Un mode d’évaluation d’essence culpabilisante – ah tous ces mal-élevés de leur propre faute ! –, fondé sur les arbitraires, exceptions et pièges qu’on se doit de connaître «par cœur» d’une langue écrite vidée de tous ses autres sens.

Assez paradoxalement, dès 1880, le ministre Jules Ferry semblait, sur ce point précis, animé d’un progressisme plus nuancé, ouvert et même iconoclaste. Ainsi vantait-il de «nouvelles méthodes » pour résister à «la discipline mécanique de l’esprit» propre à l’enseignement d’Ancien Régime. Plutôt que de s’en tenir au «programme restreint à lire, écrire et compter», il espérait que, contrairement aux générations précédentes, les nouvelles sauraient enfin «comprendre ce qu’ils lisent». Dans le même ordre d’idée, il se méfiait des «abus» de l’exercice de la dictée «qui consume tant de temps en vain». Il en venait même à relativiser l’importance de l’orthographe, en des termes qui méritent citation in extenso : «Mettre l’orthographe, qui est une des grandes prétentions de la langue française, mais prétention parfois excessive, au premier rang de toutes les connaissances ce n’est pas faire de la bonne pédagogie : il vaut mieux être capable d’écrire une lettre, de rédiger un récit, de faire n’importe quelle composition française, dut-on même la semer de quelques fautes d’orthographe.» (Discours au Sénat, 31mars 1881). Pour ceux qui s’étonneraient d’un tel point de vue chez le promoteur des fameuses «lois scolaires», on rappellera que le franc-maçon républicain Jules Ferry (et colonialiste invétéré, hélas), avait alors nommé à la tête de l’enseignement primaire un certain Ferdinand Buisson, auteur du très novateur Dictionnaire de pédagogie, ouvrage qui doit aussi beaucoup à Paul Robin, pionnier anarchiste de l’éducation intégrale mise en pratique à l’orphelinat de Campuis jusqu’en 1894, et cela avec le bienveillant soutien ministériel.

Ainsi, contrairement aux apparences, à l’époque de la refondation de l’Ecole publique, il existait un lien ténu mais bien réel, disons une zone de porosité intellectuelle entre les idéaux libertaires de la «co-éducation des sexes» (mixité), de la «papillonne» fouriériste (principe interdisciplinaire), de l’activité d’éveil en plein air (issue d’un certain rousseauisme) ou d’une «morale sans coercition ni sanction» (autodiscipline) et les objectifs réformistes d’une éducation pour toutes et tous, laïque et obligatoire. Reste que, enseignement de masse oblige, il en restera peu de traces dans ses pratiques. Si bien que au début du XXe siècle, on constate la résurgence d’une critique anti-autoritaire des travers de l’Education nationale. Selon deux angles d’attaque : contre le «dressage» et le «perroquetisme». Critique de l’enfermement disciplinaire des corps, mais surtout du ressort grégaire auquel les maîtres font appel : ce seul instinct d’imitation/répétition «inductif» qui voue l’enfant à se singer plus bête qu’il ne l’est, alors qu’on devrait développer dès le plus jeune âge un mode d’appréhension « déductif » chez cet animal doué de raison. Notons au passage que ce néologisme satirique – le «perroquetisme» – est le fait de l’anarchiste Sébastien Faure, fondateur du milieu libre éducatif La Ruche à Rambouillet en 1904, expérience qui perdura jusqu’en 1917 selon cette trinité de principes : «Par la vie au grand air, par un régime régulier, l’hygiène, la propreté, la promenade, les sports et le mouvement, nous formons des êtres sains, vigoureux et beaux. Par un enseignement rationnel, par l’étude attrayante, par l’observation, la discussion et l’esprit critique, nous formons des intelligences cultivées. Par l’exemple, par la douceur, la persuasion et la tendresse, nous formons des consciences droites, des volontés fermes et des cœurs affectueux.»

Animées des mêmes valeurs pédagogiques, les ex-institutrices Anna et Amandine Mahé fondent en 1902 un groupe de Causeries Populaires avec Albert Libertad, auprès duquel elles vivent toutes deux en «camaraderie amoureuse». S’ensuit la création du journal l’anarchie, d’une sensibilité qui se proclamait alors «individualiste». En l’occurrence, partant d’une méfiance envers les partis frères et syndicats du mouvement ouvrier, cette nébuleuse à la marge de l’anarchisme prônait la « grève des gestes inutiles » et la mise en pratique immédiate de leur révolte par l’imprimerie coopérative, l’habitat communautaire, l’autosubsistance maraîchère & végétarienne, la liberté sexuelle avec recours à l’avortement si nécessaire, le nudisme estival dans une station balnéaire de La Rochelle et d’autres activités de financement à la limite d’une «illégalité» assumée comme telle.

Pour Anna Mahé, forte personnalité de la maison collective du 22 rue du Chevalier-de-la-Barre, l’envie de créer sur la butte Montmartre un Externat selon ses préceptes anti-autoritaires ne se réalisera jamais. Du coup, c’est un autre cheval de bataille qui l’anime, même s’il recoupe les mêmes préoccupations : la lutte contre les «préjugés grammaticaux et orthographiques» qui compliquent inutilement la langue écrite et découragent les enfants pauvres d’en maîtriser jamais les subtilités. Avec sa sempiternelle dictée, qui crée un obstacle infranchissable aux plus mal-nés des basses classes. Dès 1905, elle commence à publier des articles dans l’anarchie selon une orthographe simplifiée par ses soins – c’est-à-dire débarrassée des «absurdités de la langue» –, tel celui-ci : Démontons la pédagojie oficièle faite pour fabriquer des esclaves. Bâtissons une pédagojie qui conviène à des cerveaus d’homes, où elle remet en cause l’apprentissage trop précoce de la lecture et de l’écriture au détriment d’un développement intellectuel fondé sur l’observation et l’expérimentation.

On moquera sans doute ce qui peut apparaître comme un problème mineur, sinon une lubie fantaisiste – proche des tentatives contemporaines de mise au point d’une langue universelle à l’écriture quasi-phonétique, tel l’espéranto. Et pourtant, ce combat met en lumière, a contrario, la résistance académique et étatique à toute remise à jour des bizarreries graphiques de la langue française depuis des siècles. Pour ne citer que deux exemples récents, on rappellera l’échec partiel des tentatives de réforme d’Aristide Briand en 1906 ou de Michel Rocard en 1989. Tous deux contraints de reculer face à une coalition hétéroclite de conservateurs forcenés, attachés à l’archaïque pureté d’une écriture fossilisée hors l’évolution de ses usages. On doit donc à Anna Mahé l’une des rares tentatives pour faire émerger les vrais enjeux d’un débat politique beaucoup moins anecdotique qu’il n’y paraît. Pour s’en faire une idée, citons un large extrait de son article manifeste – «Sinplifions…» – paru en 1908 dans l’anarchie, ce périodique ayant aboli le symbole hiérarchique du A majuscule de son propre titre.

« […] Certe, je ne nie pas qu’à première vue on se sente un peu dérouté, que les vieilles abitudes ne se trouvent absolument choquées par cète petite révolucion acomplie dans la sainte ortografe si pieuzement enseignée dès l’enfance. Mais en vértié l’argument compte peu si l’on sonje à la facilité avec laquèle on s’habitue à cète nouvèle grafie de la langue. Il suffit de lire à haute vois quelques lignes pour comprendre que la langue n’est nullement altérée par ces chanjements que la sinplificacion ne s’ataque qu’aus conplicacions sans raison, aus non sens innombrables que présentent l’ortografe actuèle.

En vérité, il est bien peu de camarades qui donent contre l’ortografe simplifiée d’autres raizons que cèle précitée. Tous s’acordent en jénéral à reconaître l’utilité de sinplificacions et beaucoup même m’acuzent de tiédeur dans mes opinons, ils dézireraient que la révolucion soit complète, que je ne me borne pas seulement aus quelques réformes que je propoze, d’acord avec des professseurs et des homes dont la compétence et la bone volonté sont incontestables. Ils voudraient que tout grafique sans utilité absolue soit suprimée sans autre forme de procès.

Pour ma part je n’y verrais pas grand inconvénient. Si la langue française ignorait absolument les homonimies. Mais je ne vois pas bien coment nous pourrions nous reconaitre si nous ortografions de la même façon cète série par exenple : des sains, des saints, des seins, des seings, des cinq, sans parler de dessin, dessein, d’essaim. Dans ce cas d’homonimie, il ne me semble pas mauvais qu’une lètre ajoutée, suprimée ou chanjée marque la diférence, d’autant plus que le travail nécessité par ces diférences ne serait qu’une partie infime de celui exijé aujourd’hui pour la conaissance intégrale de l’ortografe. D’autre part, le son de certains mots exije encore l’emploi du double s, r, n, m, l, dans certains cas. Tant que nous nous tenons à chanjer l’ortografe, nous ne pouvons, dans ces cas, sous peine d’inconséquence suprimer radicalement toutes les doubles consones. Il est aussi des lètres inutiles que nous ne chanjons pas au comencement de certains mots pour ne pas enlever à ces mots leur valeur, leur orjinalité parfois, leur son souvent. Si nous écrivons hameau sans h, nous devons dire l’ameau et la fonétique sera ataquée. De même, le respect que nous gardons à la terminaizon a sa cauze dans la dérivacion des mots ; nous écrivons respect parce que nous dizons respecter.

Mais malgré toutes ces rézerves dans nos réformes concernant la grafie de la longue combien de chanjements, de simplifications y apportons-nous. Il serait superflu de redire ici les règles que nous suivons scrupuleuzement dans ce travail, mais ce qui est fort intéressant, c’est de rechercher jusqu’à quel point nous suivrons la lojique qui a amené péniblement au bout d’années des modificacions dans la langue françaize. Nous avons tous lu quelque peu les vieus auteurs et c’est là, ami grincheu qui te plaint de la dificulté éprouvée çà me lire, te débatant parmi les lètres inutiles et même absolument étrajère au son, le te voy estouffans sans doubte de cholere contre les sçaouans et contre le compaing Rabelais et les maraulx lesquels escripuaient des chronieques tant ioyeuses. Depuis lors, que de chanjements aportés, d’éléments inutiles, chanjements alant parfois à l’encontre de la nécessité. En tout cas, bons ou mauvais, ils montrent la vitalité d’une langue qui ne se pétrifie pas dans un cadre définitif. Les décizions prizes par des Briand ne peuvent rien contre l’évolucion vers le mieux. Elles ne peuvent que nous montrer une insigne mauvaize foi, ou plutôt un dézir de contenter les partizans de l’immuabilité de l’ortografe. Monsieur Briand, élève des Jézuites, s’est rapelé au bon moment du talent spécial de ses maîtres pour enseigner des matières s’adressant excluzivement à la mémoire. La réforme de l’ortografe leur elèverait une bone partie de leur renomée, et tous, à l’idée de la réforme probable étaient douloureuzement émus. Délicatement reconaissant et merveilleuzement prévoyant, M. Briand arrivant au pouvoir décida que la réforme acceptée par ses prédécesseurs ne serait pas faite. Il est bien entendu que nous n’en éprouvons aucune surprize ; les prédécesseurs ajissaient probablement moins pour la lojique que pour leur intérêt, le successeur fit de même ; cète fois la lojique n’était pas avec l’intérêt. Voilà tout.

Ainsi donc la réforme qu’il eut été bon de voir se faire en totalité et d’une façon lojique ne se fera que par birbes, selon la fantaizie de nos académiciens. Nous verrons (ou ne nous ne verrons pas, pour cauze) dans quelque cent ans des mots aléjés de lètres inutiles, d’autres charjés, selon qu’il aura plus à nos augures de découvrir que la lojique exijait tèle supression, ou que l’étimolojie voulait vraiment qu’on mète un y là où un i faizait l’ofice. Il y a quelque cent ans nos aïeux écrivaient une langue bien débarassée de scories mais pourtant les doublons et les illojismes abondaient plus qu’aujourd’hui ; on écrivait jetté, éclorre, grouppe, secrette, méchanisme, appercevoir, symmétrie, sçaurait, frippon, méthamorphose, occuppé, crystal, piquure, etc. ; l’accent grave n’existait pas, ce qui exijait l’adition de lètres supplémentaires, mais du moins des mots s’écrivaient de façon lojique comme mistérieusement, cigne, etc., que le progrès a conpliqué de l’y.

Il inporte pour chanjer la grafie d’une langue de n’obéir pas à des caprices ou à la pression du fait acquis come le font actuèlement nos académiciens, ces bons partizans de la routine. Il faut suivre les règles lojiques, et parce qu’on a suprimé un u dans piquure, donant ainsi dans ce mot la valeur c à q, de même faudrait-il suprimer l’u lorsque le qu a la simple valeur c ; même q pourrait sans inconvénient être suprimé ainsi que l’inutile k et il conviendrait de bien déterminer les valeurs repectives de c, s, z. Nous arriverions ainsi à un peu plus de lojique, à beaucoup plus de simplicité, pour le plus grand profit de nos enfants.»

Post-scriptum : Si je me suis fendu de ce long développement, c’est à coup sûr parce que, petit-fils d’instituteurs sur chaque branche de mon arbre généalogique, j’ai souffert toute mon enfance d’une grave carence orthographique, et que ce handicap m’a beaucoup coûté en zéros pointés et d’autres vexations par la suite. Quant aux défenseurs de la «belle langue» dans son formol, je comprends bien qu’ils s’accrochent à cette «distinction» pour faire exister leur élitisme républicain, mais vivement que crève l’abscès ou l’abçais ou l’abssès… et eux avec.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même