27 novembre 2010

[Pour en finir avec le complotisme —

Faurisson, de quel leurre est-il le nom ?]

Bien avant de devenir l’éminence grise du négationnisme, l’éternel khâgneux Robert Faurisson a commencé par défrayer la chronique… littéraire. Et, malgré les apparences, ses coups d’éclat en ce domaine étaient loin d’être anodins, ils portaient en germe une torsion du raisonnement qui annonce, dans son hiatus logique même, son déni ultérieur du gazage de masse sous le IIIe Reich et même de la planification génocidaire du régime hitlérien. D’où l’intérêt de s’attarder plus en détail sur ces premiers travaux pour mieux comprendre la suite.

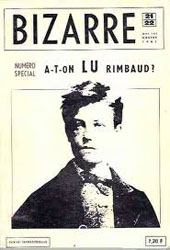

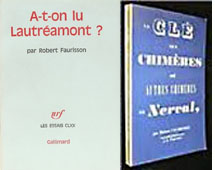

En 1961, l’obscur agrégé de lettres sort de l’anonymat en publiant dans Bizarre, la revue de Jean-Jacques Pauvert, un long article polémique, «A-t-on lu Rimbaud», censé renouveler de fond en comble la lecture du sonnet Voyelles. Sans jamais dévier de sa ligne interprétative, Faurisson prétend démontrer que ce poème, renouant avec les arts anciens du blason corporel, a très consciemment caché dans ses vers un mode d’emploi symbolique qui indiquerait la disposition dans l’espace de chaque lettre (après rotation d’un demi-tour ou d’un quart de tour). Ainsi, une fois remise dans le bon sens, la forme typographique des cinq voyelles épouserait successivement les points sensibles d’une femme nue : A renversé du triangle pubien ; E couché des deux seins ; I couché de la bouche; U renversé de la chevelure; quant à l’oméga final… une paire d’yeux extasiées. Et puisque ces cinq clefs semblent ouvrir le même trou de serrure, on peut enfin y reluquer le secret si bien gardé du texte : un tableau vivant, reconstitué pièce par pièce, de l’orgasme au féminin…

Et pourquoi aucun glosateur n’en avait eu l’idée auparavant ? Pour la bonne raison, toujours selon Faurisson, que cet insoupçonnable poème érotique était crypté à dessein… par Arthur Rimbaud lui-même.

Dix ans plus tard, le même redresseur de tort s’attaquera aux Chants de Maldoror, où il ne verra qu’un montage parodique de références potaches, avant de révéler au grand jour vers 1977 La clé des Chimères nervaliennes selon son seul sous-texte ésotérique. À première vue, l’érudition de ces déchiffrages a de quoi bluffer. On se laisserait presque gagner par le défi maniaque qu’offre un puzzle géant à reconstituer ou par l’excitation juvénile devant le rébus parcheminé d’une chasse au trésor. Bref, on risquerait tout bêtement de se prendre au jeu, si ce casse-tête n’était piégé d’avance, miné dès l’origine par d’étranges présupposés.

Premier postulat de Faurisson : un texte ne saurait vouloir dire qu’une seule chose à la fois, à l’exclusion de toute autre signification, rangée au magasin de l’accessoire. Face à ceux qui s’attachent à faire surgir d’un objet littéraire des possibles hétérogènes, des contradictions intestines, des ambivalences profondes, des zones d’indécidabilité, des rapports de force ou de fragilité, et même une dissolution du sens dans sa pure musicalité, l’exégète fait l’hypothèse d’une univocité absolue. Sa démarche part de ce principe aussi naïf que retors : tel poème ou telle prose porte en soi un message qu’il suffit ensuite de distinguer parmi d’autres niveaux de lecture bientôt rendus à leur quantité négligeable au regard de le résolution définitive de l’énigme.

Un deuxième postulat découle du précédent : si chaque œuvre recèle un sens unique, c’est parce qu’un démiurge en a ajusté la cible, coordonné les énoncés. Autrement dit, l’écrivain serait maître en tout points – et virgule – du but à atteindre ou du message à délivrer. En lui, prime une intentionnalité absolue. Et là encore, sous-entend Faurisson, on se tromperait à imaginer tel poète débordé par sa plume, sinon pire encore, à demi inconscient de ce qui se trame dans le flux en cours d’élaboration. Pas de work in progress, à tâtons ou à l’aveuglette, ni de confusion brouillonne en son esprit – surtout pas de « ça ». Non il est seul concepteur et responsable de ses causes et effets. Rien ne lui échappe ni n’outrepasse sa pensée. Le contenu livresque ne fait qu’appliquer un programme préconçu d’avance. Du coup, notre ressenti subjectif n’a plus aucune raison d’être, puisque l’important c’est de traquer entre les lignes des indices tangibles, les pièces éparses de la conviction initiale de l’auteur.

Mais à ce stade-là, un troisième postulat vient aussitôt compliquer la tâche de l’investigateur littéraire. Car par nature, l’écrivain avance masqué, d’autant qu’il doit parfois déjouer la censure ou réserver sa science occulte à quelques initiés et plus généralement prendre plaisir à tromper son monde. D’où cette ruse de la raison littéraire : ne dévoiler jamais ses intentions sans avoir au préalable brouillé les pistes et codé son message. Comment faire pour s’y retrouver ? D’abord en se méfiant du contenu trop manifeste, tout ce qui est mis en évidence est suspect. Pour Faurisson, il y a invisibilité a priori de la nature profonde d’un texte, non parce qu’il serait polysémique ou que son auteur ignorerait partiellement où il veut en venir, mais bien au contraire parce que l’œuvre est forcément le tombeau muet d’une intention inavouable, cachée dans le jeu de miroir du fond et de la forme, travestie pour faire illusion, mise sous clefs symboliques. Et tout le reste n’est que mensonge du ressenti subjectif.

Avec de telles œillères, c’est la littérature elle-même qui est tarie à la source et son imaginaire réduit à sa plus simple expression : un leurre émotif qui camouflerait la transmission d’un message secret. Comme si la fameuse invocation de Rimbaud à «être voyant» renvoyait aux prophéties cryptées d’un Nostradamus ; et son «La vraie vie est ailleurs » se confondait avec le slogan complotiste de la série X files : «La vérité est ailleurs…» Quand les légendes séculaires de l’ésotérisme rejoignent les modes opératoires des services de renseignement…

Inutile d’insister, dira-t-on, ce système de pensée sentait dès 1961 le parano psychorigide à plein nez, aucun intérêt. Et le précoce goût du scandale de Faurisson, cantonné à des cercles académiques restreints, aurait dû finir aux oubliettes. Sauf qu’à partir de 1979, le petit prof, désormais auto-proclamé historien, a changé son fusil d’épaule pour s’attaquer au «Problème des chambres à gaz et à la rumeur d’Auschwitz». Et cela en usant d’une méthodologie similaire : soupçonner une vérité cachée sous le leurre mensonger du «génocide» et remonter aux intentions secrètes du peuple juif, censé avoir usé de ce leurre victimaire pour créer et consolider l’État d’Israël. Il lui a suffi de considérer les faits historiques comme de pures fictions pour remettre en branle ses vieux réflexes de donneur de leçon littéraire. Partir en quête d’un secret inavouable, supposer un démiurge à cette œuvre au noir (le complot judéo-sioniste) et inventer de toute pièce «sa» solution finale… réfutant celle instaurée par la machine d’extermination nazie d’un seul tour de passe-passe sophistique.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même