2 juin 2011

[Lectures en partage —

Victor Serge, les pièces manquantes

d’un puzzle communiste libertaire.]

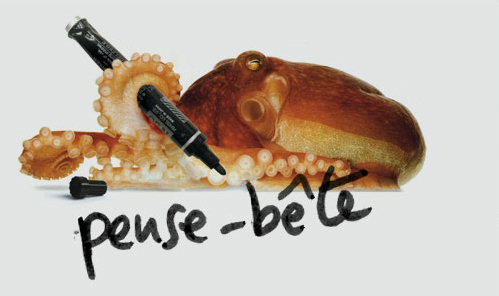

Depuis près d’un an, pensebete.archyves.net propose en feuilletage & téléchargement de larges extraits de l’essai de Jean-Luc Sahagian, Victor Serge l’homme double – Histoire d’un XXe siècle échoué.

Depuis quelques jours, c’est devenu un livre aux éditions libertalia.

Pour l’occasion, je me suis fendu d’une préface, à lire ci-dessous.

D’un serge l’autre

Fils d’émigrés russes anti-tsaristes, Victor Serge a 27 ans quand un monde bascule, là-bas, à l’Est du charnier européen, du côté des Soviets. La terre de ses origines familiales a tremblé, et ce séisme, comme pour tant d’autres, lui ouvre des horizons. La Révolution, avec son grand appel d’air, il ne la rejoindra qu’en janvier 1919 pour devenir un des soutiens intellectuels les plus ardents du régime bolchevique, avant qu’il ne lui faille déchanter, sa proximité avec des oppositionnels de gauche au stalinisme naissant devant lui coûter très cher. Cruel retour de flamme à la hauteur de ses idéaux jamais repentis : déportation à Orenbourg en 1933, internement psychiatrique de sa femme Loubia en 1934 et expulsion d’URSS en 1936. Mais bien avant l’enthousiasme du léniniste fraîchement converti, bien avant les compromis tactiques du propagandiste du Komintern, bien avant les temps amers de l’exil et les querelles entre ex-compagnons de route de Trotski, bien avant que se confrontent les points de vue du romancier et de l’homme d’action, le jeune Victor avait eu une première vie politique, tout un parcours déjà tumultueux, enraciné dans les milieux libertaires belge puis français du début du XXe siècle. Et l’on ne comprendrait pas grand-chose aux doutes, scrupules et nuances qui ont sous-tendu par la suite son éthique militante et littéraire si l’on continuait à traiter à la légère cette période fondatrice, comme un simple défouloir adolescent, une sorte de stade infantile de ses engagements ultérieurs, quand l’âge adulte vous remet dans le droit chemin de la raison d’État, fut-il prolétarien.

Et c’est d’abord là où Jean-Luc Sahagian fait exception, rompant avec l’habituelle dévalorisation de la période anarchiste de Serge – réduite à une parenthèse folklorique –, pour en exhumer les multiples facettes et les enjeux majeurs. Partant de cette hypothèse à contre-courant, l’essayiste redonne enfin sa place à cette sensibilité de jeunesse et fait le pari qu’elle n’a pas disparu du jour au lendemain, mais, au contraire, qu’elle a marqué sur la durée son être profond, servant alternativement de garde-fou ou de repoussoir au futur porte-voix du pouvoir bolchevique, puis de boussole ou de mauvaise conscience au dissident révolutionnaire qu’il s’évertuera malgré tout à demeurer, malgré les faux amis et frères ennemis de son propre bord. Il est temps de relire aujourd’hui le destin de Serge à travers ce prisme originel, pour mesurer la part d’attachement à ses premières intuitions libertaires, sans négliger en lui la part du déni, de la hantise, de l’incohérence ou du doute…

Avant de céder la parole aux nuances éclairantes de Jean-Luc Sahagian, quelques mots encore pour résumer à grands traits l’état d’esprit d’un certain Victor Kibaltchitch, alias Le Rétif, son nom de plume d’alors… En 1909, il vient d’avoir dix-neuf ans quand il signe ses premiers articles dans l’anarchie, le brûlot hebdomadaire des anarcho-individualistes fondé quatre ans plus tôt par Albert Libertad – cet invalide des deux jambes qui prônait « la grève des gestes inutiles » face à l’abrutissement du travail. Lecteur précoce de Kropotkine et de Nietzsche, il en tire une singulière synthèse, moquant pêle-mêle la bêtise patriotarde, la farce électorale, mais aussi le jésuitisme pseudo-laïc et la veulerie attentiste des syndicats. Plus brutalement encore, il renvoie dos-à-dos la vachardise patronale et la servitude des masses laborieuses. Au rituel «ni dieu, ni maître», il ajoute sa note discordante : «Ni berger, Ni mouton», comme l’avait fait avant lui d’autres «en-dehors» de la Belle Époque : Zo d’Axa, Darien ou Jossot. Avec une virulence débridée, il provoque, surenchérit, cogne sur les soumis autant que sur les puissants et, face à l’inertie sociale mortifère, prône la réappropriation immédiate ou la marge des «milieux libres». L’aube nouvelle d’accord, mais ici et maintenant. D’où le ton de ses appels qui se double parfois d’un mépris pour la passivité de ses frères de misère, tant l’impatience de sa révolte lui semble incompatible avec les demi-mesures du mouvement ouvrier organisé. À ses yeux, il faut franchir le cap illico, quitter les routines de sa condition, sortir du lot commun, et même passer les bornes de la légalité, si nécessaire. Au fameux adage des socialismes partageux du XIXe siècle – «De chacun selon ses besoins à chacun selon ses moyens» – il fait un sort particulier à ce «chacun», non pour que «chacun pour soi» tire son épingle du jeu (de dupe), mais pour que «tout un chacun» y mette son grain de sel, pour que ça fasse tache d’huile, de l’unique au multiple, par contagion affinitaire. Ce credo stirnérien qui avait gagné des adeptes depuis la fin des années 1890 – la fameuse «libre association des égoïsmes» –, Victor le pousse à l’extrême, parfois aux limites supportables… Mais de tels accents anti-plébéiens contre les «bêlements» des victimes consentantes ne peuvent s’interpréter isolément – comme une adhésion aux préjugés réactionnaires sur la « psychologie des foules » d’un Gustave Lebon –, puisqu’ils cherchent à briser le cercle vicieux de cette résignation par d’autres moyens, en l’occurrence, le passage à l’acte des volontés de rupture individuelle.

Certains lecteurs hâtifs ou malveillants ont cru reconnaître dans ce culte de l’énergie associé à une morgue envers la passivité grégaire du peuple les liaisons dangereuses d’un certain «pré-fascisme». L’amalgame paraît d’autant plus abusif que les individualistes libertaires, malgré leur dédain affiché, ont participé à la plupart des combats fédérateurs de l’extrême gauche durant la Belle Époque, tandis que les rares transfuges ayant rejoint à partir des années 1910 le pôle social-nationaliste de l’Action Française, via le Cercle Proudhon, étaient plutôt des syndicalistes révolutionnaires influencés par les dérives idéologiques de George Sorel. D’autre part, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce sont souvent les partisans de « l’Unique contre le joug majoritaire » qui ont mis en pratique les principes de l’entraide en créant diverses expérimentations communautaires (lieux de vie, de production agricole, d’amour libre, de pédagogie parallèle, de causerie populaire, de bibliothèque pour tous et de diffusion de presse militante). Reste que le malentendu entre volonté émancipatrice (en puissance) et volonté de puissance (tout court) n’est pas si facile à éviter, y compris dans les écrits du jeune Victor. À force d’essentialiser une pure désaliénation de soi par soi, et de dénoncer la posture victimaire des incurables esclaves, le franc-tireur anti-autoritaire n’a pas toujours évité la posture «anaristocratique» ou l’apologie shématique du «bandit d’honneur». Mais les ambiguïtés élitistes de cette surenchère verbale nous parlent aussi d’aujourd’hui, annonçant les mêmes travers chez certains (post-)situationnistes et (néo-)insurectionnalistes tiqquniens. Et c’est aussi l’intérêt du livre de Jean-Luc Sahagian que de nous replonger dans des débats d’idées ou des utopies concrètes qui font écho à des questions actuelles, pour remettre en perspective les errements et la richesse de ces expériences antérieures.

On connaît mieux l’épilogue de cette histoire… quand, parmi les plus proches amis du Rétif, quelques «anarchistes malfaiteurs» vont passer à l’action, tous azimuts, avec panache, quoique parfois sans scrupule. Malgré ses propres désaccords avec Jules Bonnot, il va défendre «l’illégalisme» de ses compagnons d’infortune, non sans nuance, mais avec une loyauté sans faille, jusqu’au désastre final. Et ça, il le payera très cher : quatre ans de détention et l’ombre d’un doute qui commence à planer sur ses convictions d’alors. Parce que, à mesure que la guerre approche et que le syndicalisme d’action directe perd du terrain, la nébuleuse anarcho-individualiste restreint ses préoccupations à la portion congrue : nudisme, camaraderie amoureuse, végétarisme… Exilé à Barcelone en janvier 1917, le typographe Victor Serge participe à une tentative de grève générale, espoir déçu mais le réconciliant durablement avec la force collective du mouvement ouvrier. Et c’est à partir de là qu’il prend ses distances avec l’égotisme étroit de ses anciens amis, celui du néo-malthusien Émile Armand en particulier, et qu’il rédige dans la foulée son Essai sur Nietzsche, un texte charnière qui, sans renier l’anarcho-individualisme, y pressent quelques écueils internes et risques de confusion.

Ensuite, il y a un second Victor Serge, rejoignant l’épopée des Soviets sur le tard, en 1919. C’est celui-là, devenu tout à la fois écrivain du temps présent et révolutionnaire professionnel, qu’interroge Jean-Luc Sahagian, en piochant ici et là dans sa vie et son œuvre. Sans œillères ni tabou, il nous invite à sonder les zones d’ombre et de lumière d’un destin plus complexe qu’il n’y paraît. Car derrière le portrait plutôt lisse que Serge a voulu donner de lui-même, on découvre un être soucieux de cacher ses états d’âme, d’arrondir les angles, de concilier le pire et le meilleur, d’équilibrer la fin et les moyens, de peser le pour et le contre, de faire tenir ensemble bien des contradictions secrètes. Avec élégance et courage souvent, mais aussi un soupçon de mauvaise foi dans cette façon d’amoindrir la portée de ses premières amours libertaires pour mieux coller à son bolchevisme de deuxième main. Confrontant les récits autobiographiques de Serge à d’autres témoignages d’époque – ceux d’Alexander Berkman ou de Jean Malaquais, entre autres –, l’auteur s’arrête sur quelques moments forts des années 20 et 30, ainsi que d’autres accidents de parcours moins reluisants. Au fil des pages, le lecteur rassemble les pièces du puzzle, fait la navette entre la fougue subversive des années de jeunesse et la discipline militante de l’homme de lettres. Et au terme de cet itinéraire politique, existentiel et littéraire, on prend toute la mesure des dilemmes à jamais irréconciliables qui n’ont cessé de hanter Victor Serge, non par duplicité, mais selon le trouble intérieur d’une schizophrénie permanente.

On l’aura compris, cet essai n’est pas neutre, il est même traversé de sentiments contraires, d’empathie irrésistible et d’agacement marqué. Non pas que l’auteur ait voulu trancher entre le communiste et le libertaire, déboulonner une idole ou redresser les torts des biographies officielles. Rien d’universitaire ni de dogmatique dans la démarche de Jean-Luc Sahagian, mais bien plutôt le souci de maintenir un point de vue subjectif et rêveur malgré les contraintes d’une recherche documentée. Et c’est ce parti rigoureusement passionné et fraternellement polémique qui – sans nous obliger à y adhérer en bloc –, rend ce travail de mémoire d’une actualité encore vive.

D’autres écrits de la période libertaire

de Victor Serge ici même.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même