28 avril 2011

[Allergie à l’air du temps — Pénibilité du travail, aïe, aïe, aïe.]

Avant-hier, on apprend la mort volontaire de Rémy, un employé de France-Télécom, à Mérignac, après immolation sur le parking de sa boîte. On repense au même geste, il y a quelques mois, de ce vendeur à la sauvette tunisien, harcelé par quelques ripoux en uniforme. Une onde de choc s’en était suivie là-bas, sporadique et locale puis massive et insurrectionnelle. Mais ici on se contente du travail du deuil médiatique, avec quelques séances d’exorcisme compassionnel… et puis plus rien. On demande leur avis à quelques psy laborieux sur ce drame récurrent : certains pointent la trop forte pression des objectifs au sein de l’entreprise ; d’autres supputent des causes multifactorielles, et l’impossibilité de distinguer parmi elles le mobile d’un tel passage à l’acte. Quant aux syndicalistes, ils dénoncent un problème de « gouvernance en interne », ils se plaignent du méchant gourou de la direction qui a longtemps pressuré les salariés, de son départ si tardif, qui n’a pas pu éviter ce drame… Et ils espèrent que l’arrivée d’un gentil DRH mieux profilé, champion de l’émulation à visage humain, va bientôt porter ses fruits. On dirait presque qu’ils y croient, qu’ils n’ont pas d’autre choix que de s’en persuader eux-mêmes, pour positiver leur message, parce que sinon, s’ils se laissaient aller à crier leur chagrin dans le poste radio, ils parleraient du suicide à petit feu qui couve partout, au pire quotidien du boulot, avec toujours plus de contrôles interindividuels, de cadences infernales, de dommages psychosomatiques, de solitude automutilante, de peur intériorisée.

Or comme l’écrivait le pauvre brûlé vif Rémy, il y a quelques semaines dans une lettre ouverte à sa direction : «Je n’affirmerais pas non plus le principe direct ’d’un management de la terreur’ comme première raison [qui] sous-entendrait qu’un vrai management structuré et efficace existe : cela se saurait !» Et plus loin dans son tract : «Les cadres supérieusr qu’ils soient de l’ancienne école ou tout frais sortis ont compris qu’il faut mieux vivre au jour le jour, prendre la gâteau tant que le plat est posé devant soi !» Avant de conclure que le mal-être général de ses collègues, suicidés à la chaîne depuis plusieurs années, est issu d’une «culpabilisation suggérée en permanence», non seulement «implicite», mais aussi «exprimée en premier lieu par l’État»… entre autres contre «les fonctionnaires». Et, pour élargir son propos à l’échelle de la société entière, on verra à l’œuvre le même principe de culpabilisation contre les «assistés» du RSA, les «malades irresponsables» ou les «fraudeurs» aux allocations. Alors la faute au chef Untel, manager sans foi ni loi ? Mon œil ! C’est pas tel ou tel fusible évincé qui changera la donne, tant que le stress lui-même n’aura pas changé de camp.

Mais dès qu’on parle de « stress », attention au malentendu, le mot est galvaudé, retors, piégeux. Et surtout, faudrait pas qu’on nous refasse le coup de la séparation du (vague à) l’âme et du corps. Comme si le stress au travail n’était qu’un petit bobo psychique comparées aux vraies maladies professionnelles, et leurs séquelles physiologiques. D’abord parce que le stress, étymologiquement, ça vient du latin stringere – serrer, contracter – pour dire que ça serre dans l’estomac, que ça démange les pores en surface, que ça pressure la circulation, bref, que ça provoque des ulcères, des dermatoses, de l’hypertension artérielle. Au bureau ou à l’usine, on dirait une sorte poussière d’amiante qui vous rend l’existence irrespirable, avec à terme pas mal d’accidents cardiaques. Sauf que ça ne coule pas de source et qu’à première vue ça n’a pas de rapport direct. Et pourtant si. Mais les consultants en ressources humaines, trop humaines, ne l’entendent pas de cette oreille. D’ici qu’on reconnaisse les troubles de la psyché comme des maladies professionnelles, les employeurs et actionnaires n’auraient plus assez de leurs dividendes pour indemniser tous les subalternes en crise d’anxiété chronique. C’est pour ça que, euphémisation scientifique oblige, ils ont déjà trouvé la parade : en différenciant le stress négatif (Distress) et le stress positif (Eustress). Le premier (à trop forte dose) serait source d’erreurs, d’agressivité et de frustration ; et le second (à faible dose) simple chalenge de motivation, d’évolutivité et d’innovation. Et voilà, le tour est joué, puisque le stress n’est plus nocif en soi, mais pure affaire de dosage, et donc de circonstance, de culture d’entreprise et d’interlocuteur, au cas par cas, un peu remède (piqûre de rappel), un peu poison (test au penthotal), à chacun de surveiller le posologie. En quantité homéopathique, le stress empêcherait l’inertie, tandis qu’administré de façon trop intensive, il plongerait l’employé dans un état de procrastination perpétuelle. Alors comment séparer le bon grain de l’ivraie, ? Ben… à la gueule du patient. Avec un nouveau gadget conceptuel pour culpabiliser les stressés décidément inaptes à positiver les stimuli bienfaiteurs de leur contremaître.

Difficile, dans le même ordre d’idée, de ne pas repenser aux négociations sur la pénibilité du travail pendant le contre-réforme des retraites de l’an passé. Il était question de concéder un départ anticipé (deux ans plus tôt), après visite médical, à ceux qui pourraient justifier d’une Incapacité Temporaire Partielle (ITP) de 10% ou 20%. Cette pseudo-concession– ne concernant d’ailleurs qu’une dizaine de milliers de cas individuels – visait à empêcher un élargissement de certains critères collectifs à des branches professionnelles après négociation paritaire. Un Comité permanent de la pénibilité, avec ses sempiternels experts, représentants syndicaux et patronaux, a cependant vu le jour. Mais ce nouveau machin bureaucratique n’a ni les moyens ni la volonté de faire bouger les choses. Ce n’est donc pas demain que les pathologies laborieuses des opératrices de call center ou d’autres exécutants de l’informatique seront considérées au même titre que celles de l’industrie automobile ou du BTP. Et pourtant, on sait que le travail posté devant un écran crée de durables troubles ophtalmiques ou des migraines à répétition et que le port d’un casque avec oreillette produit divers déficits auditifs – sans parler de l’espionnite ambiante sur ces open space, ni du flux tendus des objectifs à atteindre qui supposent un stress structurel. Mais ces secteurs employant justement une main d’œuvre interchangeable, avec un turn over permanent après la période d’essai, ces télémarketeurs (et –trices) sont exlu(e)s d’office de toute prise en compte de ces nouveaux visages de la pénibilité. Quand viendra l’heure de leur non-retraite, dans une trentaine d’années, une étude épidémiologique posera le problème de cette génération sacrifiée, Mais d’ici là, tant que ça trime au doigt et presque à l’œil – polyvalents, mobiles & flexibles –, en des zones de non-droit précaire, c’est comme un angle mort dans le paysage social, une tâche aveugle qui clignote aux confins de la nuit noire.

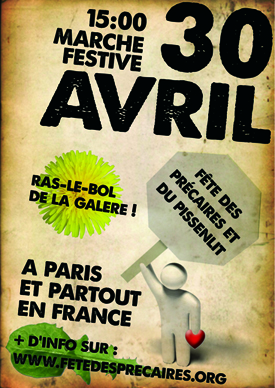

PS : À ce même propos, quelques anonymes proposent, avant la fête des travailleurs et du muguet, de se retrouver la veille pour la journée du Pissenlit, fête des précaires. « Ce jour là, rendons nos galères visibles. » À Paris, c’est entre 15h et18h, de la rue de Lisbonne à la place de l’Europe (Paris8è), avec concert itinérant. Pour en savoir plus, c’est par là.

Pour faire circuler ce texte, le lien est ici même